Taborstraße

48° 13' 19.30" N, 16° 22' 56.04" E zur Karte im Wien Kulturgut

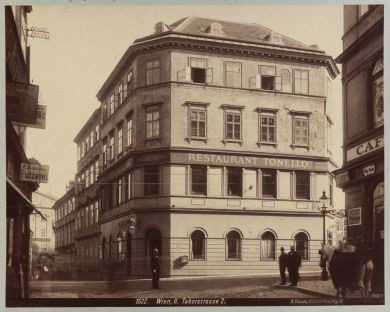

Taborstraße (2, Leopoldstadt; 20), Ausfallsstraße von der 1364 errichteten Schlagbrücke (Schwedenbrücke) in den Unteren Werd zum Tabor (ab 1439 Donaubrücken); 1406 urkundlich Kremser Straße (amtlich benannt 1893), im 17. Jahrhundert Hauptstraße.

Im 16. Jahrhundert begann eine Zeilenverbauung, die im stadtnahen Bereich durch das Getto (Judenstadt (2, Unterer Werd) ) und die Klöster der Barmherzigen Brüder und der Karmeliten geprägt wurde. Die in Etappen voranschreitende Verbauung (Leopoldstadt) erreichte im späten 18. Jahrhundert etwa die Obere Augartenstraße. Als die Taborstraße durch die Errichtung der Nordwest- und Nordbahnanlagen unterbrochen und auch durch die Donauregulierung beeinträchtigt wurde, verlor sie an Bedeutung.

Gebäude

- Nummer 1-3 (Obere Donaustraße 103): Bis 1912 stand hier das "Kroatenhaus", in dem ab Jänner 1836 Ferdinand Raimund bei seiner Freundin Antonie Wagner wohnte. Das nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Gebäude wurde von der sowjetrussischen Mineralölverwaltung verwendet, nach 1955 Österreichische Mineralölverwaltung (beziehungsweise OMV-Haus); in den 1990er Jahren begannen Planungen Hans Holleins für ein Bürogebäude der Ersten Allgemeinen Versicherungsanstalt (mit markantem zur Tarborstraße hin geneigtem Büroturm); Abbruch des OMV-Hauses September-Oktober 1997; Bau des Media.tower durch die Generali-Versicherungs-AG.

- Nummer 2-6: Nach abgeschlossener Übersiedlung der Uniqua-Versicherung (ehemalige Bundesländerversicherung) in die neue Konzernzentrale 2, Aspernbrückengasse 2 (Uniqa und Uniqa-Tower) soll entschieden werden, ob das Gebäude umgestaltet oder abgebrochen wird.

- Nummer 2 (Praterstraße 1-7): Bundesländerversicherung.

- Nummer 4: ehemaliger Einkehrgasthof "Zum weißen Schwan".

- Nummer 8: ehemaliger Einkehrgasthof "Zum weißen Roß". 1825 wurde hier ein Bethaus der Spanischen Juden eingerichtet (durch den Tempel 2, Zirkusgasse 22 [erbaut 1860-1868] ersetzt). Der 1914 errichtete Neubau (nach Plänen von Siegfried Theiß und Hans Jaksch) findet seit 1921 als Central-Hotel Verwendung (während des zweiten Weltkriegs Reservelazarett). Ebenerdig befand sich im Gebäude das UFA-Kino (ein Electronic Arts -Kino; dann Taborkino). Das aufgelassene Tabor-Kino (im Gebäude des Hotel Central City) wurde 1997/1998 in eine Filiale der Lebensmittelkette Billa (Rewe-Konzern) umgestaltet (Eröffnung 4. November 1998).

- Nummer 10: ehemaliges Einkehrwirtshaus "Zum goldenen Pfau"; Börse für landwirtschaftliche Produkte; Odeon. Restaurierung der Fassade der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktenbörse 2002 und 2004.

- Nummer 11: ehemaliges Einkehrwirtshaus "Zum schwarzen Adler".

- Nummer 12: ehemaliges Einkehrwirtshaus "Zur weißen Rose"; seit 1872 Hotel Stephanie. Hier spielten die Budapester Orpheumgesellschaft und 1912-1918 die "Jüdische Bühne".

- Nummer 13: Zweigstelle der Bank Austria; die Reliefs in der Schalterhalle schuf Hubert Wilfan (1963) für den damaligen Standort (der Zentralsparkasse) im Haus Nummer 17. Nach der Realisierung der Fusion zwischen Bank Austria und Creditanstalt (Auflassung der Creditanstalt-Zweigstelle auf Nummer 7) musste die Filiale grundlegend umgestaltet werden; seither sind die Reliefs von Hubert Wilfan nicht mehr in der Schalterhalle angebracht.

- Nummer 16: Konventgebäude der Barmherzigen Brüder mit Klosterapotheke "Zum Granatapfel". Steinkruzifix von Anton Tabotta (1770) an der Fassade (ursprünglich [bereits 1689 erwähnt] stand ein ähnliches Kreuz in der Straßenmitte). Nach Auflassung eines Geschäftslokals (zuletzt Fleischer) wurde 1994 eine Rettungs-Zufahrt durch das Gebäude zum Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (2, Große Mohrengasse 9) eröffnet. Außer dem Bau eines neuen Trakts des Krankenhauses Ecke Schmelzgasse 4-7 - Große Mohrengasse 15 kam es auch zu einem weiteren Umbau im Klostertrakt der Barmherzigen Brüder: Nach der Errichtung der Rettungs-Einfahrt in das Spital entstand 2003/2004 (Fertigstellung 11. März 2004) nach Auflassung eines weiteren Kleinhandelsgeschäfts im Erdgeschoß des schmalen Barockhauses nächst Nummer 18 ein Vortrags- und Seminarraum zum Eigengebrauch.

- Bei Nummer 16: Klosterkirche; Gedenktafel für Joseph Haydn (enthüllt 1932; Haydn-Gedenkstätten).

- Ehemalige Nummer 17 (heute Karmeliterplatz 1, Taborstraße Nummer 17, 17a, 17b, Lassingleithnerplatz 1-4): Großwohnhaus "Zum goldenen Hirschen" (unter anderem auch Wohnhaus [4 Wohnungen] von Johann Strauß (Vater)). Der 1911 errichtet Neubau (Karmeliterplatz 1. Taborstraße 17b) trägt an der Hausecke auf Firsthöhe einen Bronzehirsch (der im Original während der Jagdausstellung 1910 den deutschen Pavillon bekrönt hatte).

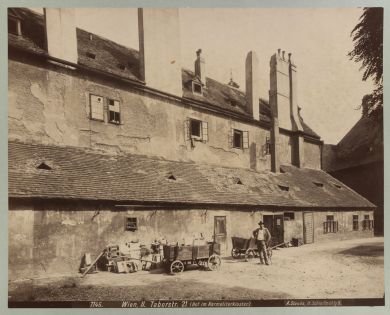

- Bei Nummer 17: Renovierung der ehemaligen Karmeliterkirche und grundlegende Umgestaltung des Karmeliterplatzes zu einer verkehrsberuhigten Zone.

- Nummer 18 (Schmelzgasse 2): ehemaliger Gasthof "Zum goldenen Ochsen", nach der Demolierung (1847) "Hotel National" (erbaut nach Plänen von Ludwig Förster und Theophil Hansen; figuraler Schmuck in.den Parapetfeldern, Karyatiden in der Mittelachse); heute Wohnhaus. Hier befand sich (spätestens ab 1444 bis 1546) eine Bürgerliche Schießstätte.

- Nummer 20 (Schmelzgasse 1): ehemiges Einkehrwirtshaus "Zum goldenen Brunnen" (abgebrochen 1908), mit dem sich die Brunnensage verbindet. Neufassadierung des Gebäudes 2003/2004.

- Nummer 22: "Zum goldenen Adler" (reichte ursprünglich bis in die Große Mohrengasse 19, abgebrochen 1909); von hier fuhr in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Stellwagen nach Zistersdorf (Niederösterreich) ab. Auf den 1893 errichteten Neubau wurde das Hauszeichen übernommen.

- Nummer 23 (Tandelmarktgasse 26): Barockhaus "Zum grünen Kranz"; im Hausflur barocke Johannes-Skulptur.

- Nummer 24A: Straßenhofanlage; Zweiganstalt Leopoldstadt des Dorotheums (eröffnet am 1. August 1912).

- Nummer 26 (Glockengasse, 1, Hafnergasse 2): ehemiges Einkehrwirtshaus "Zum schwarzen Bären"; Apotheke "Zum Bären" (ursprünglich "Zum weißen Einhorn"); Sterbehaus des Malers Johann Baptist Lampi (der Ältere). Vor dem Haus steht das Ofnerdenkmal (von Carl Wollek, 1932).

- Nummer 27: Miethaus, errichtet 1849 von Ludwig Förster; hufeisenförmiges Stiegenhaus.

- Nummer 31 (Haidgasse 15): Hier stand im Getto das Judenbad.

- Nummer 32: Sterbehaus des Vaters von Arnold Schönberg, Samuel Schönberg.

- Nummer 34: Gründerzeitliches Wohnhaus (1881) mit Fassadenstatuen (Hl. Josef und Hl. Leopold).

- Nummer 36: "Zum goldenen Widder".

- Nummer 37: Sterbehaus von Alois Pichl.

- Zwischen Nummer 37 und 39 (Einmündung der Oberen Augartenstraße): 2003 wurde mit dem Bau der U-Bahn-Station "Taborstraße" (Verlängerung der U 2 vom Schottenring in den 22. Bezirk Donaustadt) begonnen (U-Bahn)

- Nummer 39-39a (Obere Augartenstraße 5, Castellezgasse 2): ehemaliges Einkehrwirtshaus "Zum weißen Hahn" (um 1700, nach Brand 1776 abgebrochen); als die Nordbahn erbaut wurde (Nordbahnhof), entstand hier der Gasthof "Zur Prager Eisenbahn" (1837) und anläßlich der Weltausstellung (1873) das Hotel "Bayrischer Hof", in dessen Komplex auch das Meißische Stiftungshaus (Carl Meißl) einbezogen wurde). Während des Zweiten Weltkriegs befand sich hier ein Reservelazarett.

- Nummer 52: Waldheimsches Haus.

- Nummer 61: Stella-Klein-Löw-Hof, städtische Wohnhausanlage, erbaut 1985-1987 von Franz Morawez

- Nummer 63 (Klanggasse 4, Pfeffergasse 3): Apotheke "Zum Hl. Josef"; an der Fassade in der Pfeffergasse großflächiges Sgraffito (Türkenkämpfe 1683 Am Tabor).

- Nummer 72: Sitz der Firma Johann Spiering, die 1865 die Wagen für die Pferdetramway herstellte.

- Nummer 76-76a: Relief-Stückarbeit des k. k. Hofbaumeisters Josef Schmalzhofer (1898).

- Nummer 80 (Am Tabor 2): Mauthaus Am Tabor.

- Nummer 82-88: Chopinhof.

Literatur

- Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 199, S. 37 f.

- Felix Czeike: II. Leopoldstadt. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1980 (Wiener Bezirkskulturführer, 2), S. 51 ff.

- Renate Wagner-Rieger: Das Wiener Bürgerhaus des Barock und Klassizismus. Wien: Hollinek 1957 (Österreichische Heimat, 20), S. 144 f.