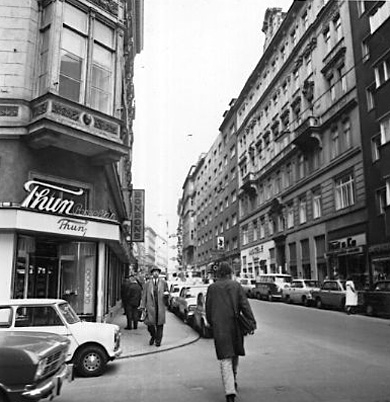

Wollzeile

Wollzeile (1.), benannt nach den dort sesshaft gewesenen Wollwebern und Wollhändlern; urkundlich erwänt 1158 als Wollstrazze.

Geschichte

Zur Zeit Heinrichs II. Jasomirgott lag die Wollzeile noch außerhalb des ummauerten babenbergischen Stadtgebiets, reichte einst bis zum Wienfluss und ging in die nach Ungarn führende Fernhandelstraße über (Ungargasse). Bis zur Riemergasse findet sich um 1252/1261 die Bezeichnung Wollezeil (1283 Wollzeil, ab etwa 1300 und noch 1547 Wollezeil und in der Folge ähnliche Schreibweisen). "Zeile" deutet auf eine ursprünglich nur einseitige Verbauung hin.

Zwischen Riemergasse und Ringmauer orientierten sich die wechselnden Bezeichnungen am dortigen Stubentor (bereits um 1300 Bei Stubenpurgtor, 1770 Stubengassen); ab 1786 wird auch dieser Teil zur Wollzeile gerechnet. Über die Bedeutung des Begriffs Stuben gibt es widersprüchliche Meinungen - Badstuben dürften nicht gemeint gewesen sein, weil sich diese auch an anderen Orten der Stadt befanden; Trinkstuben bilden ebenfalls keinen markanten Anhaltspunkt; die Möglichkeit, dass das lateineinische Wort stuppa (Flachs, Hanf) in seiner mittellateinischen Form mit stuba (Gast- oder Badstube) verwechselt wurde, kann weder bewiesen noch ausgeschlossen werden. Nach dem Abbruch der Kurtine zwischen Dominikaner- und Braunbastei sowie des Stubentors (1858-1862) erfolgte eine Verlängerung bis zur Stubenbrücke über den Wienfluss. 1926 wurde (im Zusammenhang mit der Aufstellung des Luegerdenkmals [1]) von der Wollzeile der Dr.-Karl-Lueger-Platz abgetrennt (ehemals Wollzeile 38-42 und 39-41), 1932 auch die Weiskirchnerstraße.

Gebäude

- Nummer 1: Palais Rabutin-Kinsky, von Graf Kinsky 1704 als Wohnsitz erworben, um 1840 abgebrochen.

- Nummer 2: Erzbischöfliches Palais; im Stiegenhaus Gedenktafeln für Kardinal Melchior Khlesl und Kardinal Franz König; im Hof Wandbrunnen mit weiblicher Statue.

- Nummer 3: Hier stand wahrscheinlich (nach Forschungen von Ferdinand Opll) das älteste Wiener Rathaus.

- Nummer 4 (Stephansplatz 6): Zwettler Hof.

- Nummer 5 (Lugeck 5): "Zum schmeckenden Wurm".

- Nummer 6-8 (Schulerstraße 1-3): Strohhof.

- Nummer 10: Café Diglas (begründet 1923). Gedenktafel (gestiftet von der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, 1868) für Charles de l'Ecluse (Carolus Clusius), der hier 1573-1588 wohnte.

- Nummer 11 (Essiggasse 1): Hier befand sich Mitte des 18. Jahrhunderts die letzte Badstube. Neubau nach modifizierten Plänen Josef Kornhäusels durch Joseph Adelpodinger (1819-1821). An der Hausecke Steintafel mit Darstellung der Stadtmauer; im Hof bemaltes Relief mit Marienkrönung (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts). Sterbehaus von Karl Schaumburg.

- Nummer 12 (Schulerstraße 7): Mädelspergerhof. Im Hof Wandbrunnen mit Büste von Adam Albert Edler von Henikstein (1812); die sehr musikliebende Familie empfing Beethoven und Mozart als Besucher. Der Straßentrakt wurde 1949/1950 neu erbaut (Niederlassung der "Berndorf Metallwaren-Fabrik, Arthur Krupp", gegründet 1844).

- Nummer 13: Haus und Apotheke "Zum römischen Kaiser".

- Nummer 15: Berthahof.

- Nummer 17: Miethaus, erbaut (1911) von Eugen Felgel von Farnholz (dreifach vorgewölbte "Erker", Jugendstilornamentik, bunte Glasfenster im Vestibül).

- Nummer 20: Wohnhaus des Dichters Josef Christian Freiherr von Zedlitz.

- Nummer 21: Sterbehaus von Joseph von Sonnenfels (Gedenktafel befand sich im abgebrochenen Haus). Gebaut mit Unterstützung des Wiener Assanierungsfonds

- Nummer 22: Das Hauszeichen ober dem Haustor (springendes Pferd) erinnert an das alte Hausschild "Zum roten Rössel" (benannt wohl nach dem Hausbesitzer Lorenz Rössel, 1566).

- Nummer 23: Gebaut mit Unterstützung des Wiener Assanierungsfonds

- Nummer 24: Im Vorgängerhaus "Zum roten Mann" befand sich 1818-1898 das erste Wiener Dampfbad.

- Nummer 25: De Pauli‘sches Stiftungshaus; im Hausflur Gedenktafel (Heidenburse; Neubau 1901/1902 durch Ignaz Leopold de Pauli).

- Nummer 29: Sterbehaus von Friedrich Halm.

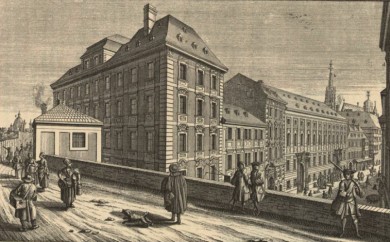

- Nummer 30-32: ehemals Paarpalais; hier waren bis 1772 die Kanzlei der Post und ausgedehnte Stallungen untergebracht.

- Nummer 33: ehemals "Zum Stubentor".

- Nummer 35 (Postgasse 1): Wo die Bock aneinander stoßen. Haus des Wiener Assanierungsfonds

- Nummer 36: Bierkabarett Simpl (Gedenktafel für Fritz Grünbaum).

- Nummer 38 (Stubenbastei 2-4, Zedlitzgasse 7): "Zum goldenen Radel" (1842-1891 [Demolierung] Konvikt der Wiener Sängerknaben); hier wohnte 1889/1890 Eduard von Bauernfeld (Bauernfeldhof; Gedenktafel aus dem Altbau, enthüllt 8. August 1891; heute 1, Stubenbastei 2, Hausflur).

Pfarrzugehörigkeit bis 1938

Bis 1938 lag die Standesführung in Österreich in den Händen der konfessionellen Behörden. Die Geburts-, Ehe-, und Sterbematriken von katholischen Bewohnerinnen und Bewohnern wurden von der zuständigen Pfarre geführt.

- ab 1863: ungerade Orientierungsnummern (ONr.) 1-35 und gerade ONr. ab 2: Pfarre St. Stefan; ungerade ONr. ab 37: Pfarre Dominikaner

Seit 1926 sind die geraden ONr. 38-42 und ungeraden ONr. 39-41 zum Dr.-Karl-Lueger-Platz gezogen.

- ab 1926: ungerade ONr. 1-35 und gerade ONr. 2-36: Pfarre St. Stefan; ONr. 37: Pfarre Dominikaner

Literatur

- Peter Autengruber: Lexikon der Wiener Straßennamen. Bedeutung, Herkunft, frühere Bezeichnungen. Wien: Pichler Verlag 2014, 9. Auflage, S. 317

- Felix Czeike: Wien. Innere Stadt. Kunst- und Kulturführer. Wien: Jugend und Volk, Ed. Wien, Dachs-Verlag 1993, S. 195 f.

- Rudolf Geyer: Handbuch der Wiener Matriken. Ein Hilfswerk für Matrikenführer und Familienforscher. Wien: Verlag des Österreichischen Instituts für Genealogie, Familienrecht und Wappenkunde, 1929

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 490

- Hugo Hassinger: Kunsthistorischer Atlas der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Verzeichnis der erhaltenswerten historischen, Kunst- und Naturdenkmale des Wiener Stadtbildes. Wien: Schroll 1916 (Österreichische Kunsttopographie, 15), S. 87

- Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1 , S. 633 ff.

- Andreas Lehne: Jugendstil in Wien. Architekturführer. Wien: J & V Ed. ²1990, S. 44 (Nummer 17)

- Hans Markl: Die Gedenktafeln Wiens. Wien: ABZ-Verlag 1949, S. 67 f.

- Hans Markl: Kennst du alle berühmten Gedenkstätten Wiens? Wien [u.a.]: Pechan 1959 (Perlenreihe, 1008), S. 110 f.

- Robert Mucnjak: Führer durch Alt-Wien. Innere Stadt. Wien: Der Museumsverein Innere Stadt 1980 (Schriftenreihe des Bezirksmuseums, 3), S. 123 ff.

- Richard Perger: Straßen, Türme und Basteien. Das Straßennetz der Wiener City in seiner Entwicklung und seinen Namen. Wien: Deuticke 1991 (Forschungen

- Justus Schmidt / Hans Tietze: Dehio Wien. Wien: A. Schroll 1954 (Bundesdenkmalamt: Die Kunstdenkmäler Österreichs), S. 90

- Emmerich Siegris: Alte Wiener Hauszeichen und Ladenschilder. Wien: Burgverlag 1924, S. 84

- Andreas Suttner: Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat. Wien: Böhlau 2017

- Renate Wagner-Rieger: Das Wiener Bürgerhaus des Barock und Klassizismus. Wien: Hollinek 1957 (Österreichische Heimat, 20), S. 92 f. und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, 22)