Lange Gasse

48° 12' 39.64" N, 16° 21' 6.07" E zur Karte im Wien Kulturgut

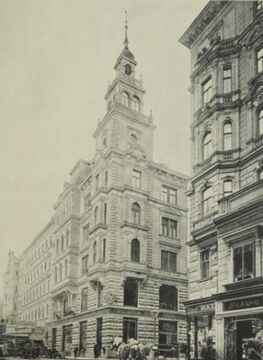

Lange Gasse (8; urspr. Schreibung Langeg.), ben. (1910) wegen ihrer für damal. Begriffe erhebl. Länge; an- gelegt vor 1700 (erste Verbauung), bildete sie anfangs die Hauptstr. der Vorstadt Josefstadt. Sie endete bis 1862 bei der Florianig., bis 1911 bei der Laudong. Die L. G., heute eine leicht gekrümmte Verbindung zw. Lerchenfelder u. Aiser Str., ist vorw. späthistorist. verb. (einzelne Vorstadt- bürgerhäuser aus der Zeit vom 17. bis zur 1. H. des 19. Jh.s haben sich v. a. im Bereich um die Josefstädter Str. erhalten [Nr. 27-33, 34, 37,43, 51]). Die breiten u. tie- fen Parzellen ermöglichten den Bau voluminöser Doppel- trakter. - Gebäude: Nr. 5-7: In dem 1891 erb. gründerzeitl. Haus befand sich 2 Jahrzehnte die Redaktion von „Er u. Sie. Wochenschrift für Lebenskultur u. Erotik" (nach den Moralbegriffen der damal. Zeit ein Skandalblatt); Hg. war der Schriftsteller Hugo -»• Bettauer; er wollte mit der Zs. gegen die Verlogenheit seiner Zeit protestieren. Nr. 15: Sterbehaus von Engelbert -»• Pernerstorfer. Das Vorgän- gerhaus besaß 1843-67 der durch seine Grobheit berüch- tigte Gastwirt Josef Klampfl. Nr. 17: Wohnhaus des Gra- veurs Josef Krickel (um 1790) bzw. seines So.s, des Topo- graphen Josef Albert Krickel (* 30. 6. 1791, t 1. 10. 1847). Nr. 21-23: GT für die 1. BVin W.s, Maria Franc (* 25. 9. 1906, t 8. 11. 1971). Nr. 24: Wohnhaus „Zum Samson", im Volksmund „Bildhauerhaus" gen.; 1844-90 im Mitbe- sitz bzw. Besitz des Philologen Franz -*• Miklosich. Nr. 27: spätbarockes Vorstadthaus „Zu den 3 Königen". Nr. 29: spätbarockes Vorstadthaus „Zum wilden Mann" mit stimmungsvollem Altwr. Hof (das Marmormuschel- becken des einst. Hofbrunnens hat sich erhalten). Nr. .• I: spätbarockes Vorstadthaus „Zum weißen Schwan"; hier befand sich das 1720 von Johann Baptist Sailer begr. 1. Kaffeehaus der Josefstadt. Nr. 32: Wohnhaus (1765-75) des Kupferstechers u. Bildermalers Franz Leopold Allner (* 1742, t 31. 10. 1781 Preßburg), der Ecke Salzgries-Tie- fer Graben sein Gewölbe hatte; Sterbehaus des Hoforga-

681

Lange Gasse

nisten Franz Teyder (* 7. 10. 1756, t 22. 10. 1810), der Zeitgenossen durch seine Oper „Alexander" bekannt war. Nr. 34: Alte -> Backstube. Nr. 40: Hier befand sich 1845- 1912 das Gemeindehaus bzw. Bezirksamt der Josefstadt, 1854-91 auch eine Mädchenvolksschule. Nr. 47: Schulge- bäude, err. 1892-94 nach Plänen von Karl Bringmann u. Sylvester Tomßa für den am 13. 12. 1875 von Johann Frh. Falke v. Lilienstein gegr. Schulverein für Beamtentöchter (heute Expositur des Bundesgymn.s u. Bundesrealgymn.s 8, Albertg. 38). In der Aula Medaillons bedeutender Päd- agogen (Johann Heinrich Pestalozzi [* 12. 1. 1746 Zürich, t 17. 2. 1827 Brugg, Aargau], Johannes Amos -»• Come- nius, Friedrich -f Fröbel u. Adolf Diesterweg [* 29. 10. 1790 Siegen/Westfalen, t 7. 7. 1866 Berlin]). GT (enth. 1916) für den Protektor der Schule, Konrad R. v. Zde- kauer (mit Porträtrelief von Lewandowski). Nr. 50: keram. Relief über dem Haustor zur Erinnerung an das 1912 ab- gebrochene „Herrgottsbrunnenhaus". Nr. 53: ->• Damian- palais; hier war 1896-1902 die bayer. Gesandtschaft un- tergebracht, außerdem wohnte hier 1885-97 der Hg. des NWTs u. Gründer des Wr. Tagblatts, Moriz ->• Szeps.

Literatur

- Hans Rotter: Die Josefstadt. Geschichte des 8. Wiener Gemeindebezirkes. Wien: Selbstverlag 1918, S. 268 ff.

- Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 1993, S. 354 ff.

- Felix Czeike: VIII. Josefstadt. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1980 (Wiener Bezirkskulturführer, 8) , 40ff.;

- Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer. Band 3/1: Wien. 1.-12. Bezirk. Salzburg: Residenz-Verlag 1990, S. 225

- Christine Klusacek / Kurt Stimmer: Josefstadt. Beiseln, Bühnen, Beamte. Wien: Mohl 1991 , 226;

- Verwaltungsbericht der Stadt Wien, 1910, S. 121