Reichskanzleitrakt

48° 12' 28.07" N, 16° 21' 55.55" E zur Karte im Wien Kulturgut

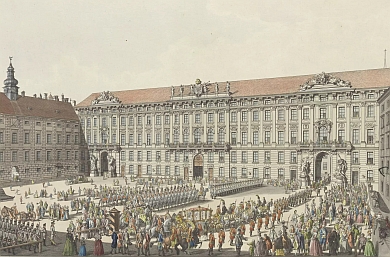

Reichskanzleitrakt

(1, Hofburg [nordöstliche Längsseite des Platzes In der Burg]).

-

Archäologie der Vorgängergebäude

Die wenigen Kellerräume unterhalb des Reichkanzleitrakts sind klein und unregelmäßig. Sie gehörten ursprünglich verschiedenen Häusern an, die sich dort vom Spätmittelalter bis in die Frühe Neuzeit befanden. Der Häuserblock lag mit einer Seite an der jetzigen Schauflergasse und der anderen an der im frühen 16. Jahrhundert verschwundenen Gasse In der Burg, an der heute nur mehr der Rundbogen zwischen dem Reichkanzleitrakt und der Amalienburg erinnert. Der Umbau der Silberkammer ([Hofburg- und Silberkammer]]) 2013/2014 wurde durch archäologische Untersuchungen im Bereich des Batthanyhofs sowie der nördlich und westlich daran anschließenden Räume begleitet.[1] An der tiefsten Grabungsstelle wurden dabei Teile eines römerzeitlichen Hauses entdeckt, dessen Front an der Fernstraße nach Scarbantia (Sopron), heute der Verlängerung des Kohlmarkts Richtung Heldenplatz, stand. Spätmittelalterliche Mauern und frühneuzeitliche Erweiterungen von Gebäuden dreier verschiedenen Grundstücke wurden ebenfalls freigelegt, darunter Teile eines Palais der Familie Harrach, das vor 1603 an die Habsburger gegangen ist. Ebenfalls zum Vorschein kamen die massiven Fundamente des unmittelbareren Vorgängers des heutigen Gebäudes sowie des Reichskanzleitrakts selbst. Sowohl der Baubeginn unter Johann Lucas von Hildebrandt als auch die Veränderungen durch Joseph Emanuel Johann Fischer von Erlach konnten im Befund nachvollzogen worden. Vier renaissancezeitliche Architektursteine (Fensterverdachungen und Voluten), möglicherweise des Palais Harrach, die während der Grabungen ans Licht kamen, sind heute in der Eingangszone des Sisimuseums (Kaiserin-Elisabeth-Museum) ausgestellt.

Vorgängergebäude

Hier standen mehrere Adelshäuser, die im 16. und 17. Jahrhundert vom kaiserlichen Ärar erworben und nach Adaptierung zur Unterbringung von Behörden verwendet wurden: das Haus des Martin Guzman (Kauf 1560 für die Hofkammer und die Niederösterreichische Kammer), das Haus des Sigmund von Herberstein (Kauf von seiner Witwe 1578 für die Niederösterreichische Regierungskanzlei), das Haus des Karl von Harrach (Kauf 1602 für Kanzleizwecke).

Neubau des Reichskanzleitraktes

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts herrschte bei diversen Regierungsstellen große Raumnot, so auch bei der Reichskanzlei, weshalb dort über einen Neubau nachgedacht wurde. Die Reichskanzlei als Vertretung der Reichsstände in Wien unterstand nicht direkt dem Kaiser, sondern dem Reichskanzler des Heiligen Römischen Reichs. Dies war von 1695-1729 Lothar Franz Graf Schönborn, Kurfürst und Erzbischof von Mainz, bekannt als Bauherr des Hochbarock. Vor Ort vertreten wurde er von dem in Wien ansässigen Reichsvizekanzler, zu dieser Zeit Friedrich Karl Graf von Schönborn, Fürstbischof von Würzburg und Bamberg und Neffe von Lothar Franz. Letzterer beauftragte mit Johann Lucas von Hildebrandt einen Hausarchitekten der Familie Schönborn mit der Planung des Neubaus. In diesem sollten neben der Reichskanzlei und dem Appartemente des Reichsvizekanzlers auch der Obersthofmeister und das Obersthofmarschallamt untergebracht werden. Die Planungstätigkeit setzte 1722 ein und schon 1723 konnte mit dem Bau begonnen werden (Grundsteinlegung 15. Oktober 1723). Parallel dazu machte sich Hildebrandt Gedanken über einen Ausbau der gesamten Hofburg und entwickelte aus eigener Initiative Pläne zu ihrer baulichen Umgestaltung. Den Neubau seiner Reichskanzlei integrierte er in das Projekt, das ansonsten aber einen Abriss weiter Teile der bestehenden Hofburg zur Folge gehabt hätte. Inzwischen schritten die Arbeiten voran, bis die Baustelle im Mai 1726 auf Weisung Kaiser Karl VI. von einem Tag auf den anderen an Hildebrandts größten Kontrahenten Joseph Emanuel Johann Fischer von Erlach übergeben wurde. Joseph Emanuel Fischer von Erlach behielt die zu großen Teilen bereits errichteten Fassaden Hildebrandts nur an unrepräsentativen Stellen, nämlich an den Innenhöfen und der Fassade zur Schaufflergasse bei. Die Fassade zum Inneren Burghof wurde hingegen nochmals abgerissen und begradigt, bevor die hochbarocke und monumentale neue Fassade nach Fischers von Erlach Plänen errichtet wurde. Die beiden Tore sind von je zwei Statuen Lorenzo Mattiellis flankiert (1728/1729; Heraklesstatuen). Nach dem Modell der Fischer´schen Reichskanzleifassade sollten in weiterer Folge alle Seiten des Großen Burghofes einheitliche gestaltet werden und ein ausgeklügeltes Statuenprogramm sollte die Vorrangstellung des Kaisers als siegreicher Feldherr und Verteidiger des Heiligen Römischen Reiches untermauern. Dieses ambitionierte vorhaben wurde jedoch nicht umgesetzt, und der innere Burghof behielt sein heterogenes Erscheinungsbild mit vier unterschiedlichen Fassaden. Der Bau des an den Reichskanzleitrakt anschließenden Michaelertrakts (Pläne von Joseph Emanuel Fischer von Erlach) wurde um 1735 halbfertig eingestellt (Vollendung 1889-93 durch Ferdinand Kirschner unter Verwendung der Fischerschen Pläne). Nach der Auflösung der Reichskanzlei (1806; Ende des Heiligen Römischen Reichs) diente der teils der Unterbringung des Haus-, Hof- und Staatsarchivs (bis 1902), teils Wohnzwecken; während des Wiener Kongresses (1814/1815) logierte hier König Maximilian I. von Bayern, 1848 Erzherzog Johann und 1848-1916 Kaiser Franz Joseph I. (das Franz-Joseph-Appartement ist heute eine Abfolge von Schauräumen).

Literatur

- Lothar Groß: Der Plan des älteren Fischer von Erlach zum Reichskanzleitrakt der Wiener Hofburg. In: Monatsblatt des Vereins für Geschichte der Stadt Wien. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 1919-1938. Band 1,1919, S. 87 ff.

- Thomas Zacharias: Joseph Emanuel Fischer von Erlach. 1960, Register

- Harry Kühnel: Die Hofburg. 1971, S. 70 f.

- Harry Kühnel: Forschungsergebnisse zur Geschichte der Wiener Hofburg im 16. Jahrhundert. In: Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1956, Nr. 20, S. 262 f.

- Alphons Lhotsky: Führer durch die Burg zu Wien 1 (1939), S. 30 f.

- Felix Czeike: Wien. Kunst und Kultur-Lexikon. Stadtführer und Handbuch. München: Süddeutscher Verlag 1976, S. 48

- ↑ Käferle / Mitchell 2014