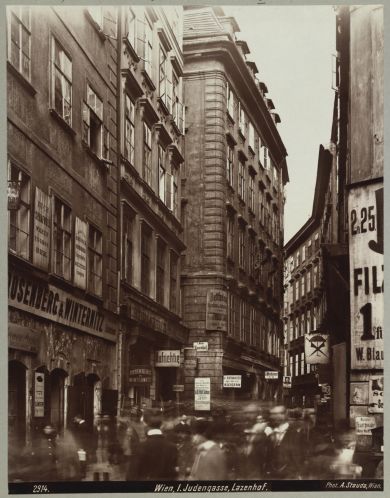

Judengasse

Judengasse (1), eine schmale Verbindung zwischen dem Hohen Markt und dem damaligen Kienmarkt. Im 15. Jahrhundert findet sich die Bezeichnung "am hohenmarkht am silberpuhel". Die Judengasse in ihrem engeren Teil wurde 1863 mit dem althistorischen Kienmarkt vereinigt. Zu der Zeit, da die Judenstadt noch existierte (bis 1421), findet sich der Name "Judengasse" ganz allgemein für Straßenzüge innerhalb derselben (die Gassen hatten meist keinen Namen).

Drei Jahrzehnte nach dem Judenpogrom 1421 wurde die Judengasse erneut von Juden besiedelt. Unter Kaiser Friedrich III. durften die Juden sich wieder in Wien festigen: Sie wohnten vor allem am Kienmarkt und in dessen Nähe. Seit dem 6. Dezember 1624 betrieben sie Handel auf dem Kienmarkt und in der Judengasse, wo sie bis zum Zweiten Weltkrieg ihre Waren verkauften.

Gebäude

- Nummer 3: der älteste Eigentümer des Hauses war Ulrich Kerner.

- Nummer 4: Irene-Harand-Hof; an der Fassade befindet sich eine Barockskulptur der heiligen Barbara (erste Hälfte 18. Jahrhundert).

- Nummer 5: erbaut Ende 18. Jahrhundert mit unterschiedlich gestalteter Fassade.

- Nummer 7 (Sterngasse 1): erbaut 1838 von Baumeister Karl Högl, mit Rundbogenfenstern zwischen gerahmten Lisenen im ersten Stock.

- Nummer 9 (Sterngasse 2): Wohnhaus "Zu den sieben Sternen", erbaut 1837/1838 von Anton Grünn für Anna Linkes.

- Nummer 11: (Salzgasse 8): Wohnhaus "Zur schwarzen Bürste" beziehungsweise "Zum schwarzen Adler", erbaut 1786 von Franz Duschinger für den Schlosser Andre Pein (Balkon über dem Haustor und ausgeprägter Plattenstil); hier befand sich ein bekanntes Bierhaus.

- Nummer 14: (Seitenstettengasse 2, Fleischmarkt Ib): entspricht dem Wüncklerschen Haus; erbaut 1825-1827 vom Mitbesitzer Josef Kornhäusel (Baumeister Jakob Hainz); der Bau wurde parallel zu dem 1823-1826 errichteten Pempflingerhof (Haus der Israelitischen Kultusgemeinde) durchgeführt. Im benachbarten Kornhäuselturm ist Kornhäusel gestorben.

- Nummer 16: (Ruprechtsplatz 5, Seitenstettengasse 1): erbaut 1828 von Josef Klee für Johann Seltenbach; auch dieses Haus beherbergte ein bekanntes Bierhaus.

Literatur

- Felix Czeike: Wien. Innere Stadt. Kunst- und Kulturführer. Wien: Jugend und Volk, Ed. Wien, Dachs-Verlag 1993, S. 99

- Felix Czeike: I. Innere Stadt. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1983 (Wiener Bezirkskulturführer, 1), S.86

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 462 f.

- Auguste Groner: So war mein Wien. 1925, S. 68 ff.

- Paul Harrer-Lucienfeld: Wien, seine Häuser, Geschichte und Kultur. Band 1, 3. Teil. Wien ²1952 (Manuskript im WStLA), S. 527 f.

- Hugo Hassinger: Kunsthistorischer Atlas der k.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und Verzeichnis der erhaltenswerten historischen, Kunst- und Naturdenkmale des Wiener Stadtbildes. Wien: Schroll 1916 (Österreichische Kunsttopographie, 15), S. 64 f.

- Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1, S. 491 f.

- Hans Markl: Die Gedenktafeln Wiens. Wien: ABZ-Verlag 1949, S. 50

- Hans Markl: Kennst du alle berühmten Gedenkstätten Wiens? Wien [u.a.]: Pechan 1959 (Perlenreihe, 1008), S. 81 f.

- Eugen Meßner: Die Innere Stadt Wien. Ein Beitrag zur Heimatkunde des I. Wiener Gemeindebezirkes. Wien: Österreichische Staatsdruckerei 1928, S. 50

- Robert Mucnjak: Führer durch Alt-Wien. Innere Stadt. Wien: Der Museumsverein Innere Stadt 1980 (Schriftenreihe des Bezirksmuseums, 3), S. 57

- Schaffran: Wien. 1930, S. 128

- Justus Schmidt / Hans Tietze: Dehio Wien. Wien: A. Schroll 1954 (Bundesdenkmalamt: Die Kunstdenkmäler Österreichs), S. 85

- Renate Wagner-Rieger: Das Wiener Bürgerhaus des Barock und Klassizismus. Wien: Hollinek 1957 (Österreichische Heimat, 20), S. 60

- Siegfried Weyr: Wien. Magie der Inneren Stadt. Wien [u.a.]: Zsolnay 1968, S. 374 ff.