Zuckerbäcker: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

|Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | |Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | ||

}} | }} | ||

| − | Anfangs fügten die Apotheker ihren (bitteren) Arzneien Süßstoffe bei, dann gingen sie dazu über, Zuckerwaren in Form von Konfekt zu erzeugen (Friedrich II. nennt sie 1231 daher Confectarii). | + | Anfangs fügten die [[Apotheker]] ihren (bitteren) Arzneien Süßstoffe bei, dann gingen sie dazu über, Zuckerwaren in Form von Konfekt zu erzeugen (Friedrich II. nennt sie 1231 daher Confectarii). |

1411 erfahren wir auch in Wien erstmals von der Herstellung von Konfekt; 1432 wies Herzog Albrecht II. die Kaufleute an, aus Venedig keinesfalls Konfekt zu importieren, da für dessen Erzeugung und Vertrieb nur die Apotheker zuständig seien. | 1411 erfahren wir auch in Wien erstmals von der Herstellung von Konfekt; 1432 wies Herzog Albrecht II. die Kaufleute an, aus Venedig keinesfalls Konfekt zu importieren, da für dessen Erzeugung und Vertrieb nur die Apotheker zuständig seien. | ||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Kaffeekonditorei; außerdem nahmen sich die Zuckerbäcker der Eiserzeugung an (die ab dem 17. Jahrhundert in der Hand von Italienern gelegen war). | Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Kaffeekonditorei; außerdem nahmen sich die Zuckerbäcker der Eiserzeugung an (die ab dem 17. Jahrhundert in der Hand von Italienern gelegen war). | ||

| + | |||

| + | |||

| + | == Quellen == | ||

| + | * [https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Best++++00001152ma8Invent#Best____00001152ma8Invent Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien: Zuckerbäcker] | ||

| + | * [https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Ser+++++00009121ma8Invent#Ser_____00009121ma8Invent Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien, U: Urkunden: Gesamtserie aller Innungen] (enthält Urkunden der Zuckerbäckerinnung) | ||

== Literatur== | == Literatur== | ||

| + | * Jakob Ebner: Wörterbuch historischer Berufsbezeichnungen. Berlin / Boston: de Gruyter 2015, S. 864 | ||

| + | * Elfriede Faber: Kurzer Abriß über die Geschichte des Zuckerbäckergewerbes. In: Bezirksmuseum Neubau: Mitteilungen, Berichte, Notizen. Wien: Bezirksmuseum Neubau 1987 - lfd. Heft 197 (1990), S. 2 ff. | ||

* Gustav Gugitz: Die Zuckerbäckerkunst im alten Wien. In: Wiener Geschichtsblätter. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 1946 - lfd. Band 8,1953, S. 26-31 | * Gustav Gugitz: Die Zuckerbäckerkunst im alten Wien. In: Wiener Geschichtsblätter. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 1946 - lfd. Band 8,1953, S. 26-31 | ||

| − | + | * Peter Krassa: Die ersten Zuckerbäcker waren Ärzte! In: Wochenschau, 09.11.1994, S. 64 | |

| − | * Peter Krassa: Die ersten Zuckerbäcker waren Ärzte! In: Wochenschau, 09.11.1994, S. 64. | + | * Gerlinde Sanford: Wörterbuch von Berufsbezeichnungen aus dem siebzehnten Jahrhundert. Gesammelt aus den Wiener Totenprotokollen der Jahre 1648-1668 und einigen weiteren Quellen. Bern / Frankfurt am Main: Lang 1975 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, 136), S. 161 |

Version vom 3. November 2017, 16:57 Uhr

Anfangs fügten die Apotheker ihren (bitteren) Arzneien Süßstoffe bei, dann gingen sie dazu über, Zuckerwaren in Form von Konfekt zu erzeugen (Friedrich II. nennt sie 1231 daher Confectarii).

1411 erfahren wir auch in Wien erstmals von der Herstellung von Konfekt; 1432 wies Herzog Albrecht II. die Kaufleute an, aus Venedig keinesfalls Konfekt zu importieren, da für dessen Erzeugung und Vertrieb nur die Apotheker zuständig seien.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist die Belieferung der Stadt und des Hofs mit Konfekt für feierliche Anlässe nachweisbar. Aus der Konfekterzeugung entwickelten sich Kuchenbäcker, die sich ihrerseits in Mandoletti-, Krapfen-, Pasteten-, Oblaten- und Hohlhippenbäcker auffächerten, zu denen (nach dem Import der Kakaobohne aus Amerika) auch Schokoladenmacher gesellten.

Aus allen diesen Sparten entstand im Lauf der Zeit der Beruf des Zuckerbäckers (in Wien erstmals 1554/1555 erwähnt); nachdem 1519 erstmals ein Konfektmacher aufschien, der kein Apotheker war, wurde 1564 bestimmt, dass den Apothekern lediglich bestimmte Konfektsorten zur alleinigen Herstellung vorbehalten bleiben sollten. Damit war zwar der Zuckerbäcker als eigener Berufsstand anerkannt, doch erhielten erst 1744 18 Wiener Zuckerbäcker ihr Privileg; am 29. Februar 1744 wurde die Zuckerbäckerinnung gegründet.

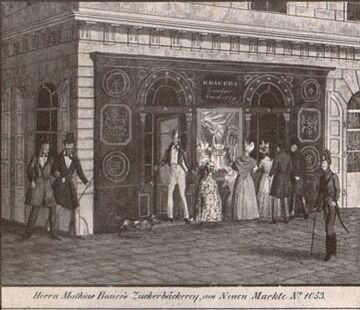

Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Firmen Dehne, Höfelmayer und Wohlfahrt begründet, später standen Demel, Gerstner, Lehmann und Sluka in bestem Ruf.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Kaffeekonditorei; außerdem nahmen sich die Zuckerbäcker der Eiserzeugung an (die ab dem 17. Jahrhundert in der Hand von Italienern gelegen war).

Quellen

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien: Zuckerbäcker

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien, U: Urkunden: Gesamtserie aller Innungen (enthält Urkunden der Zuckerbäckerinnung)

Literatur

- Jakob Ebner: Wörterbuch historischer Berufsbezeichnungen. Berlin / Boston: de Gruyter 2015, S. 864

- Elfriede Faber: Kurzer Abriß über die Geschichte des Zuckerbäckergewerbes. In: Bezirksmuseum Neubau: Mitteilungen, Berichte, Notizen. Wien: Bezirksmuseum Neubau 1987 - lfd. Heft 197 (1990), S. 2 ff.

- Gustav Gugitz: Die Zuckerbäckerkunst im alten Wien. In: Wiener Geschichtsblätter. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 1946 - lfd. Band 8,1953, S. 26-31

- Peter Krassa: Die ersten Zuckerbäcker waren Ärzte! In: Wochenschau, 09.11.1994, S. 64

- Gerlinde Sanford: Wörterbuch von Berufsbezeichnungen aus dem siebzehnten Jahrhundert. Gesammelt aus den Wiener Totenprotokollen der Jahre 1648-1668 und einigen weiteren Quellen. Bern / Frankfurt am Main: Lang 1975 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, 136), S. 161