Vorgeschichte: Unterschied zwischen den Versionen

| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

|Datum bis=0006 | |Datum bis=0006 | ||

|Datum bis unbekannt=Nein | |Datum bis unbekannt=Nein | ||

| − | |Objektbezug=Steinzeit; Bronzezeit; Eisenzeit; Archäologie; Wien Museum; KHM; NHM | + | |Objektbezug=Steinzeit; Bronzezeit; Eisenzeit; Archäologie; Wien Museum; KHM; NHM; Vorgeschichte (Portal) |

|Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | |Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | ||

|Bildname=Bronzeschmuck.jpg | |Bildname=Bronzeschmuck.jpg | ||

|Bildunterschrift=Schmuck (Hand- bzw. Beinspiralen) einer Mädchenbestattung in Wien [[23]], [[Sulzengasse]] (Frühbronzezeit) | |Bildunterschrift=Schmuck (Hand- bzw. Beinspiralen) einer Mädchenbestattung in Wien [[23]], [[Sulzengasse]] (Frühbronzezeit) | ||

| − | |Bildquelle= | + | |Bildquelle=Stadtarchäologie Wien |

| + | |Bildanordnung=untereinander | ||

}} | }} | ||

| − | <onlyinclude>Die Vorgeschichte umfasst den ältesten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, | + | {| style="border:0px solid #BBB;margin:.46em .4em .4em .4em" |

| + | |- style="font-size:86%" | ||

| + | | Inhalt: | ||

| + | #[[#Steinzeit|Steinzeit]] | ||

| + | #[[#Bronzezeit|Bronzezeit]] | ||

| + | #[[#Eisenzeit|Eisenzeit]] | ||

| + | #[[#Literatur|Literatur]] | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <onlyinclude>Die Vorgeschichte (auch Prähistorie oder Urgeschichte) umfasst den ältesten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, zu der es noch keinerlei schriftliche Überlieferungen gibt. Diese Epoche beginnt im ostösterreichischen Raum mit den ersten nachweisbaren menschlichen Spuren in der [[Steinzeit|Altsteinzeit]] vor etwa 300.000 Jahren und dauert etwa bis zur Zeitenwende um Christi Geburt, als dieses Gebiet ins [[Römisches Reich|Römische Reich]] eingegliedert wurde.</onlyinclude> | ||

| + | |||

| + | Man ist für diese Zeit fast ausschließlich auf [[Archäologie|archäologische Hinterlassenschaften]] als geschichtliche [[Quelle]]n angewiesen. Traditioneller Weise wird die materielle Kulturentwicklung in der Urgeschichte anhand des jeweils dominierenden Werkstoffes ([[Steinzeit|Stein]], [[Bronzezeit|Bronze]], [[Eisenzeit|Eisen]]) untergliedert. Archäologische Kulturen sind keine ethnischen, sprachlichen oder ideologischen Kulturgemeinschaften im heutigen Sinn, sondern wurden von der modernen Forschung als zeitlich-räumliche Ordnungseinheiten eingeführt. Eine solche archäologische Kultur sollte sich dabei aus möglichst vielen gemeinsamen Merkmalen zusammensetzen, zum Beispiel Habitus der Materialkultur, Verzierungsstile, Siedlungsmuster oder Bestattungssitten. | ||

| + | |||

| + | ==Steinzeit== | ||

[[Datei:Mammuts Roubal.jpg|390px|thumb|right|[[Mammuts]] ziehen auf dem für das [[Naturhistorisches Museum|Naturhistorische Museum]] angefertigten Mammutbild von Franz Roubal am [[Leopoldsberg]] und [[Bisamberg]] vorbei.]] | [[Datei:Mammuts Roubal.jpg|390px|thumb|right|[[Mammuts]] ziehen auf dem für das [[Naturhistorisches Museum|Naturhistorische Museum]] angefertigten Mammutbild von Franz Roubal am [[Leopoldsberg]] und [[Bisamberg]] vorbei.]] | ||

| + | Die [[Steinzeit|Altsteinzeit]] (Paläolithikum) umfasst die frühe menschliche Kulturentwicklung während des Eiszeitalters (Pleistozäns). Im österreichischen Raum datieren die ältesten vereinzelten Zeugnisse etwa in die Zeit um 300.000 v. Chr., ab dem Jungpaläolithikum (40.000 v. Chr.) finden sich in den Lösslandschaften Ostösterreichs vermehrt Fundstellen. Diese Menschen, die bereits als eine Frühform des „modernen“ Menschen (Homo sapiens) angesprochen werden können, lebten hier als mobile Jäger- und Sammlergesellschaften in einer kalt-trockenen Steppenlandschaft zwischen den alpinen und den nordeuropäischen Gletscherzonen. Mit Ende der letzten Eiszeit vor circa 12.000 Jahren änderte sich die Umwelt; Mischwälder begannen sich auszubreiten und auch eine abwechslungsreichere Tierwelt bot neuartige Nahrungs-Ressourcen. Für diese als Mittelsteinzeit (Mesolithikum) bezeichnete Stufe gibt es nur sehr spärliche Hinweise und man muss generell von einer äußerst geringen Präsenz von Menschen ausgehen. | ||

| + | |||

| + | Eine fundamentale Umwälzung im menschlichen Zivilisationsprozess brachte die Erfindung und Entwicklung der [[Landwirtschaft]] und der Tierzucht mit sich. Dieser allmähliche Wechsel von einer aneignenden zu einer produzierenden Wirtschaftsform wird aufgrund seiner weitreichenden Folgen als „Neolithische Revolution“ bezeichnet und vollzog sich zuerst im Vorderen Orient. Etwa zur Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. erreichten „Auswanderungswellen“ dieser ersten sesshaften Bauernkulturen auch Mitteleuropa, womit auch hier die Jungsteinzeit (Neolithikum) beginnt. | ||

| − | + | Aufgrund der gesteigerten kulturellen und gesellschaftlichen Dynamik erscheinen die archäologischen Kulturen von nun an immer stärker veränderlich beziehungsweise „schnelllebiger“, wodurch auch die Zeitstufen immer kleinteiliger untergliedert werden können. Das Neolithikum im österreichischen Raum kann in einen frühen (circa 5.500 v. Chr. – 4.700 v. Chr.), mittleren (circa 4.700 v. Chr. – 3.900 v. Chr.) und späten Abschnitt gegliedert werden. Der letztere Abschnitt, das Spätneolithikum (circa 3.900 v. Chr. – 2.200 v. Chr.) wird auch als Kupferzeit bezeichnet und oft als eigene Epoche geführt. Sie zeichnet sich durch viele weitreichende kulturelle Veränderungen ab, etwa gesteigerte Mobilität durch Verbreitung von Rad und Wagen sowie die Domestikation des Pferdes, sowie erste metallurgische Tätigkeiten durch Entdeckung und Nutzung von Gold und Kupfererzen. | |

| − | |||

| − | |||

==Bronzezeit== | ==Bronzezeit== | ||

| − | + | [[Datei:Vorzeit.jpg|390px|thumb|right|Das [[Wiener Becken]] in der Vorzeit von Karl Ruß (ca. 1830).]] | |

| + | Die vielen technischen und wirtschaftlichen Innovationen seit der Kupferzeit bewirkten auch eine stärkere Arbeitsteilung und somit eine stets stärker werdende soziale Differenzierung. Es lassen sich nun vermehrt spezialisierte Handwerker, Krieger oder allgemein hierarchisch-elitäre Abgrenzungen innerhalb der sonst überwiegend bäuerlichen Gesellschaften feststellen. Die metallurgischen Kenntnisse als treibender „Motor“ der technologisch-wirtschaftlichen Entwicklung verbesserten sich ständig. Durch den Zusatz von Zinn zum Kupfer erhielt man die leichter zu verarbeitende und gleichzeitig aber widerstandsfähigere Legierung Bronze. Der Bedarf an den geografisch verschieden verbreiteten Erzvorkommen erforderte weiträumige Handelsverbindungen, welche wiederum ihrerseits den allgemeinen kulturellen Austausch verstärkten. | ||

| + | |||

| + | Die mitteleuropäische [[Bronzezeit]] wird untergliedert in eine Früh- Mittel- und Spätstufe. Für die Frühbronzezeit (circa. 2.200 v. Chr. – 1.600 v. Chr.) sind Gräberfelder mit Bestattungen in Hockerstellung charakteristisch, weshalb sich auch der (heute nicht mehr so gebräuchliche) Begriff Hockergräberkultur eingebürgert hat. Die Mittelbronzezeit (circa. 1.600 v. Chr. – 1.250 v. Chr.) wird entsprechend der damals bevorzugten Grabbausitte auch Hügelgräberkultur genannt. In der Spätbronzezeit (Urnenfelderkultur; circa. 1.250 v. Chr. – 800 v. Chr.) setzte sich sehr weiträumig in Europa die Brandbestattung durch und es wurden relativ einheitliche, mitunter sehr große Urnengräberfelder angelegt. Auch die deutlich größere Anzahl an Siedlungen während der Urnenfelderzeit spricht für eine gestiegene Bevölkerungsdichte. Augenfällig sind auch die befestigten Höhensiedlungen, die gegen Ende dieser Epoche vermehrt angelegt wurden und zentralörtliche Funktionen innehatten. | ||

| − | + | Siedlungen im Wiener Raum gab es anscheinend vor allem entlang der Flussläufe. Diese wurden jedoch in der späten Bronzezeit aufgegeben, entweder aus klimatischen Gründen oder aufgrund äußerer Bedrohungen. Stattdessen wurden Höhensiedlungen angelegt, so etwa auf dem [[Bisamberg]] oder dem [[Leopoldsberg]]. | |

| − | + | [[Datei:Leopoldsberg.jpg|390px|thumb|right|Der [[Leopoldsberg]], einer der prominentesten urgeschichtlichen Fundplätze Wiens. Hier befanden sich bedeutende Siedlungen der [[Bronzezeit|Spätbronzezeit]] sowie der älteren und jüngeren [[Eisenzeit]]]] | |

==Eisenzeit== | ==Eisenzeit== | ||

| − | + | Namengebender Fundort für die Kultur der älteren [[Eisenzeit]] in Mitteleuropa ist das oberösterreichische Hallstatt, das damals durch den Salzbergbau zu einem reichen Handelszentrum wurde. Im Laufe der Hallstattkultur (circa. 800 v. Chr. – 450 v. Chr.) werden Einflüsse der entstehenden mediterranen Hochkulturen immer stärker bemerkbar. Eine deutlich wahrnehmbare Oberschicht stellt nun ihren wirtschaftlichen Reichtum und ihre soziale Macht durch repräsentative „Herrensitze“, einen luxuriösen Lebensstil sowie im Totenkult durch die reich ausgestattete Riesengrabhügel zur Schau. | |

| − | + | ||

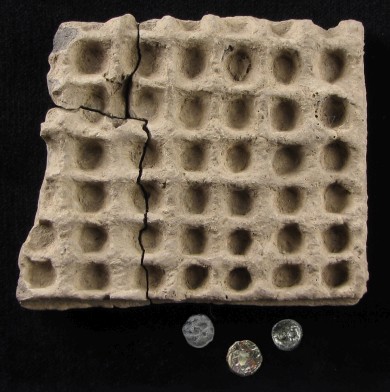

| − | + | [[Datei:Tuepfelplatte.jpg|390px|thumb|right|Fragment einer sogenannten Tüpfelplatte zur Herstellung von Münzrohlingen und drei [[Kelten|keltische]] Kleinsilbermünzen aus Wien [[3]], [[Rasumofskygasse]] 29-31 (1. Jahrhundert v. Chr.)]] | |

| + | Die jüngere Eisenzeit (La-Tène-Kultur, circa. 450 v. Chr. – 15 v. Chr.) wird nach einem Fundort am Neuenburger See in der Schweiz benannt. Durch die weiter intensivierte Nähe zu den [[Antike|antiken]] Hochkulturen befindet sich diese Kultur bereits an der Schwelle zur Frühgeschichte und wird mit den [[Kelten]] in Zusammenhang gebracht, allerdings darf man weder einen überregionalen, einheitlichen Stammesverband, noch ein „keltisches (Selbst-)Bewusstsein“ bei den damaligen Bewohnern des Wiener Raumes voraussetzen. Erst gegen Ende der La-Tène-Zeit wird in antiken Überlieferungen der keltische Stamm der [[Boier]] genannt, der sich spätestens ab 60. v. Chr. im Donauraum zwischen Wien und [[Bratislava]] niederlässt. Aus römischer Sicht wird dieses Gebiet zu dieser Zeit dem keltischen Königreich Noricum zugerechnet. Als offensichtlich integrierte beziehungsweise romanisierte Bewohner des Römischen Reiches lassen sich die Boier hier noch bis ins 2. Jh. n. Chr. nachverfolgen. | ||

| − | + | Mit der Besetzung des Gebiets bis zur Donau durch die [[Römer]] endet die Vorgeschichte und es beginnt die [[Römische Kaiserzeit]]. | |

==Literatur== | ==Literatur== | ||

| − | * Otto Urban: Der lange Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte Österreichs | + | * Christine Ranseder: Die Urgeschichte. In: Peter Csendes / Ferdinand Opll [Hg.]: Wien. Geschichte einer Stadt. Band 1. Wien / Graz / Weimar: Böhlau 2001, S. 18-25 |

| − | * | + | * Otto Urban: Der lange Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte Österreichs. Wien: Ueberreuter 1999 |

| − | + | * Otto Urban: Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. Archäologie sehen, erkennen, verstehen. Wien: Ueberreuter 1989 | |

| − | |||

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2023, 09:57 Uhr

| Inhalt: |

Die Vorgeschichte (auch Prähistorie oder Urgeschichte) umfasst den ältesten Abschnitt der Menschheitsgeschichte, zu der es noch keinerlei schriftliche Überlieferungen gibt. Diese Epoche beginnt im ostösterreichischen Raum mit den ersten nachweisbaren menschlichen Spuren in der Altsteinzeit vor etwa 300.000 Jahren und dauert etwa bis zur Zeitenwende um Christi Geburt, als dieses Gebiet ins Römische Reich eingegliedert wurde.

Man ist für diese Zeit fast ausschließlich auf archäologische Hinterlassenschaften als geschichtliche Quellen angewiesen. Traditioneller Weise wird die materielle Kulturentwicklung in der Urgeschichte anhand des jeweils dominierenden Werkstoffes (Stein, Bronze, Eisen) untergliedert. Archäologische Kulturen sind keine ethnischen, sprachlichen oder ideologischen Kulturgemeinschaften im heutigen Sinn, sondern wurden von der modernen Forschung als zeitlich-räumliche Ordnungseinheiten eingeführt. Eine solche archäologische Kultur sollte sich dabei aus möglichst vielen gemeinsamen Merkmalen zusammensetzen, zum Beispiel Habitus der Materialkultur, Verzierungsstile, Siedlungsmuster oder Bestattungssitten.

Steinzeit

Die Altsteinzeit (Paläolithikum) umfasst die frühe menschliche Kulturentwicklung während des Eiszeitalters (Pleistozäns). Im österreichischen Raum datieren die ältesten vereinzelten Zeugnisse etwa in die Zeit um 300.000 v. Chr., ab dem Jungpaläolithikum (40.000 v. Chr.) finden sich in den Lösslandschaften Ostösterreichs vermehrt Fundstellen. Diese Menschen, die bereits als eine Frühform des „modernen“ Menschen (Homo sapiens) angesprochen werden können, lebten hier als mobile Jäger- und Sammlergesellschaften in einer kalt-trockenen Steppenlandschaft zwischen den alpinen und den nordeuropäischen Gletscherzonen. Mit Ende der letzten Eiszeit vor circa 12.000 Jahren änderte sich die Umwelt; Mischwälder begannen sich auszubreiten und auch eine abwechslungsreichere Tierwelt bot neuartige Nahrungs-Ressourcen. Für diese als Mittelsteinzeit (Mesolithikum) bezeichnete Stufe gibt es nur sehr spärliche Hinweise und man muss generell von einer äußerst geringen Präsenz von Menschen ausgehen.

Eine fundamentale Umwälzung im menschlichen Zivilisationsprozess brachte die Erfindung und Entwicklung der Landwirtschaft und der Tierzucht mit sich. Dieser allmähliche Wechsel von einer aneignenden zu einer produzierenden Wirtschaftsform wird aufgrund seiner weitreichenden Folgen als „Neolithische Revolution“ bezeichnet und vollzog sich zuerst im Vorderen Orient. Etwa zur Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. erreichten „Auswanderungswellen“ dieser ersten sesshaften Bauernkulturen auch Mitteleuropa, womit auch hier die Jungsteinzeit (Neolithikum) beginnt.

Aufgrund der gesteigerten kulturellen und gesellschaftlichen Dynamik erscheinen die archäologischen Kulturen von nun an immer stärker veränderlich beziehungsweise „schnelllebiger“, wodurch auch die Zeitstufen immer kleinteiliger untergliedert werden können. Das Neolithikum im österreichischen Raum kann in einen frühen (circa 5.500 v. Chr. – 4.700 v. Chr.), mittleren (circa 4.700 v. Chr. – 3.900 v. Chr.) und späten Abschnitt gegliedert werden. Der letztere Abschnitt, das Spätneolithikum (circa 3.900 v. Chr. – 2.200 v. Chr.) wird auch als Kupferzeit bezeichnet und oft als eigene Epoche geführt. Sie zeichnet sich durch viele weitreichende kulturelle Veränderungen ab, etwa gesteigerte Mobilität durch Verbreitung von Rad und Wagen sowie die Domestikation des Pferdes, sowie erste metallurgische Tätigkeiten durch Entdeckung und Nutzung von Gold und Kupfererzen.

Bronzezeit

Die vielen technischen und wirtschaftlichen Innovationen seit der Kupferzeit bewirkten auch eine stärkere Arbeitsteilung und somit eine stets stärker werdende soziale Differenzierung. Es lassen sich nun vermehrt spezialisierte Handwerker, Krieger oder allgemein hierarchisch-elitäre Abgrenzungen innerhalb der sonst überwiegend bäuerlichen Gesellschaften feststellen. Die metallurgischen Kenntnisse als treibender „Motor“ der technologisch-wirtschaftlichen Entwicklung verbesserten sich ständig. Durch den Zusatz von Zinn zum Kupfer erhielt man die leichter zu verarbeitende und gleichzeitig aber widerstandsfähigere Legierung Bronze. Der Bedarf an den geografisch verschieden verbreiteten Erzvorkommen erforderte weiträumige Handelsverbindungen, welche wiederum ihrerseits den allgemeinen kulturellen Austausch verstärkten.

Die mitteleuropäische Bronzezeit wird untergliedert in eine Früh- Mittel- und Spätstufe. Für die Frühbronzezeit (circa. 2.200 v. Chr. – 1.600 v. Chr.) sind Gräberfelder mit Bestattungen in Hockerstellung charakteristisch, weshalb sich auch der (heute nicht mehr so gebräuchliche) Begriff Hockergräberkultur eingebürgert hat. Die Mittelbronzezeit (circa. 1.600 v. Chr. – 1.250 v. Chr.) wird entsprechend der damals bevorzugten Grabbausitte auch Hügelgräberkultur genannt. In der Spätbronzezeit (Urnenfelderkultur; circa. 1.250 v. Chr. – 800 v. Chr.) setzte sich sehr weiträumig in Europa die Brandbestattung durch und es wurden relativ einheitliche, mitunter sehr große Urnengräberfelder angelegt. Auch die deutlich größere Anzahl an Siedlungen während der Urnenfelderzeit spricht für eine gestiegene Bevölkerungsdichte. Augenfällig sind auch die befestigten Höhensiedlungen, die gegen Ende dieser Epoche vermehrt angelegt wurden und zentralörtliche Funktionen innehatten.

Siedlungen im Wiener Raum gab es anscheinend vor allem entlang der Flussläufe. Diese wurden jedoch in der späten Bronzezeit aufgegeben, entweder aus klimatischen Gründen oder aufgrund äußerer Bedrohungen. Stattdessen wurden Höhensiedlungen angelegt, so etwa auf dem Bisamberg oder dem Leopoldsberg.

Eisenzeit

Namengebender Fundort für die Kultur der älteren Eisenzeit in Mitteleuropa ist das oberösterreichische Hallstatt, das damals durch den Salzbergbau zu einem reichen Handelszentrum wurde. Im Laufe der Hallstattkultur (circa. 800 v. Chr. – 450 v. Chr.) werden Einflüsse der entstehenden mediterranen Hochkulturen immer stärker bemerkbar. Eine deutlich wahrnehmbare Oberschicht stellt nun ihren wirtschaftlichen Reichtum und ihre soziale Macht durch repräsentative „Herrensitze“, einen luxuriösen Lebensstil sowie im Totenkult durch die reich ausgestattete Riesengrabhügel zur Schau.

Die jüngere Eisenzeit (La-Tène-Kultur, circa. 450 v. Chr. – 15 v. Chr.) wird nach einem Fundort am Neuenburger See in der Schweiz benannt. Durch die weiter intensivierte Nähe zu den antiken Hochkulturen befindet sich diese Kultur bereits an der Schwelle zur Frühgeschichte und wird mit den Kelten in Zusammenhang gebracht, allerdings darf man weder einen überregionalen, einheitlichen Stammesverband, noch ein „keltisches (Selbst-)Bewusstsein“ bei den damaligen Bewohnern des Wiener Raumes voraussetzen. Erst gegen Ende der La-Tène-Zeit wird in antiken Überlieferungen der keltische Stamm der Boier genannt, der sich spätestens ab 60. v. Chr. im Donauraum zwischen Wien und Bratislava niederlässt. Aus römischer Sicht wird dieses Gebiet zu dieser Zeit dem keltischen Königreich Noricum zugerechnet. Als offensichtlich integrierte beziehungsweise romanisierte Bewohner des Römischen Reiches lassen sich die Boier hier noch bis ins 2. Jh. n. Chr. nachverfolgen.

Mit der Besetzung des Gebiets bis zur Donau durch die Römer endet die Vorgeschichte und es beginnt die Römische Kaiserzeit.

Literatur

- Christine Ranseder: Die Urgeschichte. In: Peter Csendes / Ferdinand Opll [Hg.]: Wien. Geschichte einer Stadt. Band 1. Wien / Graz / Weimar: Böhlau 2001, S. 18-25

- Otto Urban: Der lange Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte Österreichs. Wien: Ueberreuter 1999

- Otto Urban: Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. Archäologie sehen, erkennen, verstehen. Wien: Ueberreuter 1989