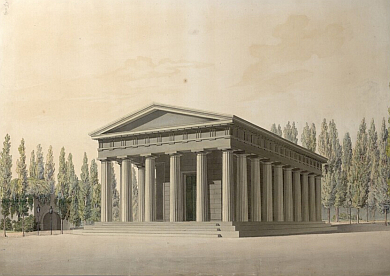

Theseustempel

Theseustempel (1., Volksgarten im Areal der Hofburg). 1820-1823 erbaute Peter Nobile den dorischen Tempel als Nachbildung des antiken griechischen Tempels des Hephaistos (auch unter dem Namen Theseion gängig) in Athen. Hier wurde die von Kaiser Franz I. erworbene Theseusgruppe von Antonio Canova aufgestellt. Der Bau eines eigenen Tempels ging auf eine Anregung Canovas zurück, die jener 1819 anlässlich eines Besuchs des Kaisers in Canovas römischem Atelier geäußert hatte. Der Tempel wurde durch Katakomben unterkellert, die über ein seitlich des Tempels stehendes Häuschen zugänglich waren. Hier wurden ausgewählte Skulpturen der kaiserlichen Antikensammlung aufgestellt[1]. Aufgrund von Feuchtigkeitsschäden musste die Antikenpräsentation 1841 wieder abgebaut werden.

1890 überführte man die Theseusgruppe in das neu errichtete Kunsthistorische Museum, wo die Skulptur das Hauptstiegenhaus ziert. Ab 1901 wurde der Theseustempel provisorisch zur Ausstellung von Funden aus Ephesos, gelegentlich auch für Kunstausstellungen verwendet. 1921 bis 1938 fanden im Theseustempel regelmäßig Ausstellungen der Vereinigung Donauländischer Künstler statt. Vor dem Theseustempel steht die von Josef Müllner 1921 geschaffene Bronzefigur eines jugendlichen Athleten. Der Theseustempel wurde 2008 bis 2010 einer umfassenden Renovierung unterzogen und wird vom Kunsthistorischen Museum als Ausstellungsort genutzt.

Theseusgruppe, um 1880

Quellen

- Beschreibung des kais. königl. Volksgartens, des Theseus-Tempels, der in demselben befindlichen Statue des Theseus, des Garten-Salons und des neuen Burgthores in Wien. Wien: Tendler u. v. Mansteinm 1824

- Anton Ritter von Steinbuechel: Beschreibung des Theseums und dessen unterirdischer Halle in dem öffentlichen Garten nächst der k.k. Burg. Wien: Heubner 1827

- Wien Museum Online Sammlung: hochauflösende Abbildungen zum Theseustempel

Literatur

- Renate Leggatt-Hofer/Reinhold Sahl (Hg.): Die Wiener Hofburg. Sechs Jahrhunderte Machtzentrum in Europa, Wien 2018.

- Hellmut Lorenz/Anna Mader-Kratky (Hg.): Die Wiener Hofburg 1705–1835. Die kaiserliche Residenz vom Barock bis zum Klassizismus (Veröffentlichungen zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg 3; Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte 14; Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW 445), Wien 2016.

- Werner Telesko (Hg.) Die Wiener Hofburg 1835–1918. Der Ausbau der Residenz vom Vormärz bis zum Ende des „Kaiserforums“ (Veröffentlichungen zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg 4; Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte 15; Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der ÖAW 446), Wien 2012.

- Beschreibung des k. k. Volksgartens, des Theseustempels und des neuen Burgtores. 1824

- Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1, S. 290 ff.

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 65

Einzelnachweise

- ↑ Zwar ist in den Katakomen eine erst 1827 datierte Inschrift für Kaiser Franz erhalten, doch ist die Aufstellung von Skulpturen schon früher belegt.