Oberes Belvedere

48° 11' 29.34" N, 16° 22' 51.28" E zur Karte im Wien Kulturgut

Oberes Belvedere, (3, Prinz-Eugen-Straße 27, Landstraßer Gürtel 1). Teil der barocken Schlossanlage des Belvedere, Sitz der Österreichischen Galerie Belvedere.

Nachdem Johann Lukas von Hildebrandt 1712-1716 das Untere Belvedere erbaut hatte, entwarf er einen Plan für das Obere Belvedere. Das Schloss wurde von Hildebrandt 1717-1723 erbaut (1723 Gewährung der Steuerfreiheit). Das Obere Belvedere, dessen Innenausstattung Claude le Fort du Plessy besorgte, diente Eugen nicht als Wohnsitz, sondern fand bei festlichen und repräsentativen Veranstaltungen Verwendung.

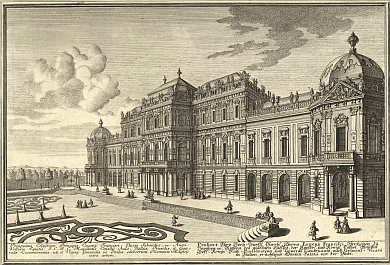

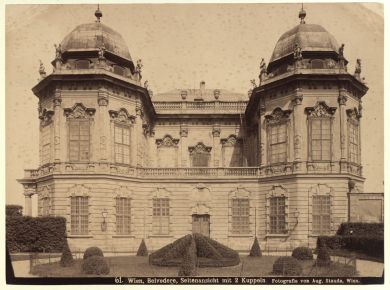

Äußeres

Langgestreckter, hervorragend gegliederter Baukörper mit dreigeschossigen vierachsigen Flügeln und vier achteckigen, kuppelbekrönten Eckpavillons. Die Fassaden sind plastisch gegliedert. Der an der Gartenfront polygonal vorspringende Mittelrisalit ist besonders bedeutsam. Die Fassade wurde hier Ende 18. Jahrhundert durch Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg wesentlich verändert (Abmauerung der offenen Arkaden im Erdgeschoß).

Inneres

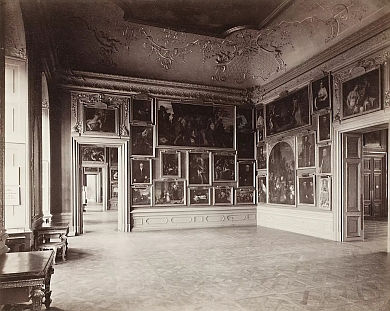

Im Erdgeschoß Sala terrena (Gartensaal) mit vollständig bemalten Wänden und Deckenbild „Apollo und Aurora" (Sieg des Lichts über die Finsternis) von Carlo Carlone (Architekturmalerei von Gaetano Fanti). Westlich beziehungsweise östlich zwei Pavillonkabinette mit Grotesken aus der Schule des Jonas Drentwett. Über das prächtige Stiegenhaus gelangt man in das Hauptgeschoß, wo sich der Marmorsaal (großer Festsaal) befindet: mit Verkleidung aus rotem Marmor und Stuccolustro, Doppelpilasterordnung, plastische Tür- und Kaminaufsätzen, farbenprächtige Dekorationen und Deckenfresko „Allegorie des Ruhmes" (erste Hälfte 18. Jahrhundert). Im nordöstlichen Eckpavillon befand sich das Goldkabinett (Weiß-Gold; Pendant im nordwestlichen Eckpavillon). In zwei Sälen des Ostflügels Deckenbilder (auf Leinwand) von Giacomo del Pò (1720) und Stuckdecken. In der Kapelle "Zur Auferstehung Christi" (südöstlicher Eckpavillon) Kuppelfresko „Gottvater und Heiliger Geist" von Carlone (1723) und Hochaltar (1723) mit Altarbild „Auferstehung Christi" von Francesco Solimena. Das „Staatsvertragsbild" schuf der Maler Robert Fuchs.

Nach dem Tod Eugens erbte seine Nichte Viktoria (vermählte Herzogin von Sachsen-Hildburghausen) den Schlosskomplex. Sie verkaufte ihn 1752 an Maria Theresia, die ihn 1754 dem k. k. Ärar einverleiben ließ. Vom nordwestlichen Pavillon im ersten Stockwerk des Oberen Belvedere malte Bernardo Bellotto, genannt Canaletto seine Ansicht von Wien mit dem so genannten Canaletto-Blick. In das Obere Belvedere ließ Joseph II. 1776 die bis dahin in der Stallburg untergebrachte kaiserliche Gemäldegalerie bringen. Die Sammlung wurde 1890 in das Kunsthistorische Museum überführt. Das Obere Belvedere stand bis 1894 leer und wurde in diesem Jahr als Residenz des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand adaptiert (bewohnt 1904-1914). Emil von Förster nahm wesentliche Veränderungen vor. In einem Nebengebäude (Kustodentrakt) wohnte dank kaiserlicher Zuwendung Anton Bruckner, der hier am 11. Oktober 1896 starb (Gedenktafel, enthüllt 9. Oktober 1921). 1945 erlitt das Belvedere Kriegsschäden, die in der Folgezeit behoben werden konnten. Am 31. März 1950 wurde das „Goldkabinett" im nordöstlichen Eckpavillon des Oberen Belvederes durch Brand zerstört, der westlich anschließende Saal beschädigt. Seit 1954 ist es als Kopie des nordwestlichen Eckpavillons gestaltet. Am 15. Mai 1955 wurde im Marmorsaal des Oberen Belvedere der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet.

Literatur

- Siehe Literatur im Artikel: Belvedere