Tuchlauben 12

1, Tuchlauben 12 (Konskriptionsnummern 558 und 559), Brandstätte 10.

Haus Stadt 558

Stadt 558 bildete ursprünglich zusammen mit Stadt 550 (Wildpretmarkt 1) ein Durchhaus, das die Tuchlauben mit dem Wildpretmarkt verband. Urkundlich wird es erstmals beim Verkauf 1385 erwähnt. Am 6. September 1397 gab es einen Rechtsstreit wegen einer Mauer, die das Gebäude vom Nachbarhaus am Kammerhof (heute Wildpretmarkt) trennte. 1571 wird in einer Verkaufsurkunde der Schildname "Zum roten Igel“ genannt. 1604 kaufte Wolfgang Pramer, nach dem die Pramergasse benannt ist, das Haus. Im Jahr 1689 kam das Gebäude in den Besitz von Ferdinand von Raidegg, der kaiserlicher Rat und Stadtrat des Inneren war und sich nach der zweiten Türkenbelagerung als Kirchmeister große Verdienste um den Stephansdom erwarb.

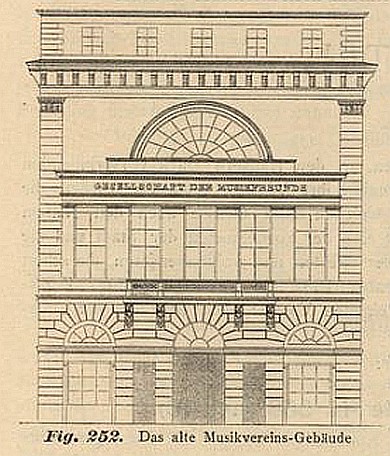

Musikverein

1820 erwarb es Franz Xaver Graf Kolowrat, der es der Gesellschaft der Musikfreunde überließ (Altes Musikvereinsgebäude). 1829/1830 wurde das Gebäude von Franz Xaver Lössl umgebaut. Wahrscheinlich wurde das Gebäude erst bei diesem Umbau vom Haus Stadt 550 (Wildpretmarkt 1) getrennt. 1830 wurde der Grundstein gelegt und bereits im Frühjahr 1831 wurde das Haus, dessen Konzertsaal 600 Personen fasste, seiner Bestimmung übergeben. Es wurde nicht nur zum Mittelpunkt des Wiener Musiklebens, sondern bot auch Redouten und glanzvollen Bällen Platz. Außerdem beherbergte es eine große Bibliothek. Als der Musikverein 1870 in des neue Musikvereinsgebäude übersiedelte, wurde es in ein Theater umgewandelt.

Tuchlaubentheater

Am 5. März 1870 eröffnete hier das Theater unter den Tuchlauben unter der Direktion von Anton Küstner. 1871 wurde es von Friedrich Strampfer, der gerade am Theater an der Wien zurückgetreten war und das Haus bereits 1870 gekauft hatte, übernommen und in "Strampfertheater“ umbenannt. Bereits 1875 wurde dieses Theater wieder geschlossen.

Am 11. Oktober 1875 eröffnete Robert Löwe in dem Gebäude für kurze Zeit ein Stadtorpheum.

1877 erwarb die Frankfurter Hypothekenbank das Gebäude, das bereits vor 1885 in den Besitz Heinrich Mattonis überging. Dieser ließ das Gebäude gemeinsam mit dem Haus Stadt 559 abtragen und an dieser Stelle den Mattonihof errichten.

Haus Stadt 559

Dieses Gebäude, das im Gegensatz zum sehr stattlichen Haus Stadt 558 eine nur sehr kleine Grundfläche einnahm, lässt sich erstmals 1438 urkundlich belegen. 1715 kaufte es der kaiserliche Hofagent und bischöfliche Secretarius Norbert Franz Haymerle, der bereits im Besitz der beiden Häuser mit der Konskriptionsnummer Stadt 561 war. Bis 1802 war das Gebäude im Besitz verschiedener Mitglieder der Familie Haymerle. In den 1880er Jahren kaufte es Heinrich Mattoni, der bereits das Haus Stadt 558 besaß. Er ließ beide Gebäude niederreißen und and deren Stelle den Mattonihof erbauen.

Literatur

- Paul Harrer-Lucienfeld: Wien, seine Häuser, Geschichte und Kultur. Band 1, 2. Teil. Wien ²1951 (Manuskript im WStLA), S. 316-326