Bürgerspital vor dem Kärntnertor

Bürgerspital vor dem Kärntnertor (gelegen diesseits des Wienflusses im Bereich 1, Kärntner Ring, Akademiestraße, Kärntner Straße, Karlsplatz).

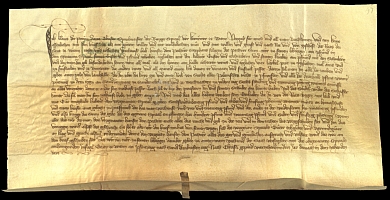

Das städtische Bürgerspital, das um die Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet wurde, befand sich bis zur Ersten Osmanischen Belagerung von 1529 vor dem Kärtnertor auf der linken Seite des Wienflusses. Auf der der anderen Flussseite ein kleines Stück flussaufwärts lag das etwas ältere Heiligengeistspital. Zum Umfang und Aussehen des dort im Verlauf der Zeit entstandenen, sicherlich großen Gebäudekomplexes liegen nur wenige Quellen vor. Das Bürgerspital ist beispielsweise auf einer Tafel des Schottenaltars aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu erkennen.

Die Hauptzahl der Insassinnen und Insassen, die „armen Dürftigen“, waren im Erdgeschoss des sogenannten Langhauses untergebracht. Bereits im 14. Jahrhundert lassen sich zudem eine eigene Kinderstube und eine „Sutte“ für die Kranken nachweisen, im 15. Jahrhundert auch eine Stube für die „Unsinnigen“. Im darüber liegenden Stock und unter dem Dach befanden sich die Räumlichkeiten der wenigen zahlenden „Herrenpfründner“ und des höheren Personals. 1456 bekamen die Priester nachweislich eine eigene Kammer. Die verschiedenen Wirtschaftsgebäude (Meierhof, Stadel, Stallungen, Scheunen) dürften sich bis zum Stubentor erstreckt haben. In der Nähe des Spitals befanden sich auch die Bürgerspitalmühle sowie das 1432 erworbene Brauhaus des Bürgerspitals.

Zum Komplex gehörte eine Kirche mit Allerheiligenpatrozinium, die schon 1309 bestanden hat. 1368 wurde die dreischiffige Kirche um einen Chor erweitert. Unweit des Spitals befand sich der dazugehörige Friedhof (Kolomanfreithof) mit einer Friedhofkapelle, die sich beide 1318 nachweisen lassen. 1338 vermachte der Arzt und Pfarrer zu Himberg, Meister Jakob, die dort erbaute Kolomankapelle dem Bürgerspital. Zudem befand sich auf dem Friedhof die sogenannte Kolomansäule. Eine darauf angebrachte Marmortafel wies auf einen im Jahr 1332 vollendeten Bau hin.

Im Vorfeld der Ersten Osmanischen Belagerung wurde der gesamte Gebäudekomplex samt Kirche und Friedhof niedergebrannt. Aus Verteidigungsgründen erfolgte danach kein Wiederaufbau (Glacis), 1532 wurden die noch vorhandenen Reste demoliert. Das Bürgerspital fand spätestens Anfang 1530 im verlassenen Klarakloster eine neue, dauerhafte Bleibe (zu diesem Gebäude siehe Bürgerspital (Haupthaus)). Einzig der danach wieder neu geweihte Friedhof (ohne die zerstörten mittelalterlichen Kapellen) wurde weiterhin vom Spital als Begräbnisstätte genützt und spätestens in den 1640er Jahren aufgelassen (Ablösung durch den 1571 errichteten Bürgerspital-Gottesacker auf der gegenüberliegenden Seite des Wienflusses).

Zur Institution siehe: Bürgerspital

Literatur

- Michael Altmann: Wiener Bürgerspital. Zur Erinnerung an die Eröffnung des neuen Bürger-Versorgungshauses in der Alservorstadt. Wien: Selbstverlage des Bürgerspitalamtes 1860, S. 3 ff.

- Max Kratochwill: Die Gründung des Wiener Bürgerspitals. In: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 12 (1955/1956), S. 84 ff.

- Richard Perger / Walther Brauneis: Die mittelalterlichen Kirchen und Klöster Wiens. Wien [u.a.]: Zsolnay 1977 (Wiener Geschichtsbücher, 19/20), S. 247 ff.

- Leopold Sailer: Aus der Geschichte des Wiener Bürgerspitals. In: Monatsblatt des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 9 (1927), S. 173 ff.

- Elke Doppler / Christian Rapp / Sándor Békési [Hg.], Am Puls der Stadt. 2000 Jahre Karlsplatz. Wien: Czernin 2008 (Ausstellungskatalog zur 348. Sonderausstellung des Wien Museums), S. 272 ff.

- Marina Kaltenegger: Der "Karlsplatz" im Mittelalter. Das Spitalsviertel vor der Stadt. In: Elke Doppler / Christian Rapp / Sándor Békési [Hg.], Am Puls der Stadt. 2000 Jahre Karlsplatz. Wien: Czernin 2008 (Ausstellungskatalog zur 348. Sonderausstellung des Wien Museums), S. 62–69

- Paul Harrer-Lucienfeld: Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur. Band 6, 1. Teil. Wien ²1956 (Manuskript im WStLA), S. 79–81

- Ferdinand Opll: Das Antlitz der Stadt Wien am Ende des Mittelalters: Bekanntes und Nues zu den „Wien-Ansichten“ auf den Tafelbildern des 15. Jahrhunderts. In: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 55 (1999), S. 101–145

- Sarah Pichlkastner: Eine Stadt in der Stadt. InsassInnen und Personal des frühneuzeitlichen Wiener Bürgerspitals – eine Studie anhand exemplarischer Untersuchungszeiträume. Wien 2020

- Brigitte Pohl-Resl: Rechnen mit der Ewigkeit. Das Wiener Bürgerspital im Mittelalter. Wien [u. a.]: R. Oldenbourg Verlag 1996 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 33), bes. S. 20 f., 96 ff., 110 ff.

- Elisabeth Reichmann: Abgekommene mittelalterliche Spitals- und Siechenhauskirchen Wiens im Lichte der allgemeinen Entwicklung des Hospitalbaus und seiner Beziehung zum Sakralraum. Dipl.-Arb. Universität Wien 2005

- Karl Weiß: Geschichte der öffentlichen Anstalten, Fonde und Stiftungen für die Armenversorgung in Wien. Wien: Selbstverlage des Gemeinderathes 1867, S. 8 ff.