Eisenzeit: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Ereignis | {{Ereignis | ||

| + | |Datum von=-800 | ||

| + | |Datum bis=6 | ||

|Datum bis unbekannt=Nein | |Datum bis unbekannt=Nein | ||

|Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | |Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | ||

Version vom 18. November 2019, 15:07 Uhr

Die Eisenzeit ist die letzte Epoche der Urgeschichte in Österreich (800 vor Christus bis zur Ankunft der Römer). Sie folgte der Bronzezeit nach und ist durch die Verwendung von Waffen und Werkzeugen aus Eisen gekennzeichnet.

Hallstattzeit

Die Ältere Eisenzeit (800 bis 450 vor Christus) wird auch als Hallstattzeit bezeichnet, benannt nach den Funden aus dem Gräberfeld und Salzbergbau bei Hallstatt in Oberösterreich. Die Hallstattkultur entwickelte sich aus der bronzezeitlichen Urnenfelderkultur und ist ab circa 1200 vor Christus faßbar (Hallstatt A und B), aber erst mit dem Auftreten von eisenzeitlichen Funden wird von der Hallstattkultur (Hallstatt C und D) und der damit einhergehenden Hallstattzeit gesprochen. Die Eisenverarbeitung führte zur Entwicklung neuer Handelswege, Importe aus dem Mittelmeerraum nahmen zu. Die Güter stammten einerseits aus der griechischen Kolonie Massilia an der Côte d’Azur, andererseits aus dem etruskischen Norditalien. Die importierte Ware wurde von der herrschenden Oberschicht als Statussymbol verwendet und inspirierte lokale Handwerker zu Nachahmungen. Bestattungen fanden sowohl in Körpergräbern als auch Brandgräbern statt. Teilweise wurden große Grabhügel aufgeworfen, die mit "Fürstensitzen" in Verbindung gebracht werden.

Die Hallstattkultur wird in zwei große Kulturkreise unterteilt. Der Westhallstattkreis erstreckt sich vom Nordosten Frankreichs über Süddeutschland und Böhmen bis nach Oberösterreich und ist durch Schwerter (Hallstatt C) und Dolche (Hallstatt D) als Grabbeigaben gekennzeichnet. Zum Osthallstattkreis zählen Mähren, Niederösterreich, die Steiermark, der Westen Ungarns, Slowenien und der Norden Kroatien, als Grabbeigabe ist die Streitaxt vorherrschend.

Während der Hallstattzeit bestanden im Wiener Stadtgebiet Siedlungen der Kalenderbergkultur. Systematisch untersucht wurden zuletzt Gehöftgruppen in Oberlaa (10, Fontanastraße).

Latènezeit

Die Jüngere Eisenzeit (450 vor Christus bis um Christi Geburt) wird auch als Latènezeit bezeichnet. Der namengebende Fundplatz für diese Periode ist La Tène am Neuenburgersee in der Schweiz. In diesem Zeitraum wird Österreich von Menschen bewohnt, die in der mediterranen Welt der antiken Autoren als Kelten bezeichnet werden. Die Latènekultur entwickelte sich aus der Hallstattkultur und verbreitete sich in Frankreich, der nordalpinen Schweiz, Süddeutschland, Österreich, Tschechien und Teilen Ungarns.

Im Frühlatène (450 bis 250 vor Christus) nahmen die Importe aus dem Mittelmeerraum weiter zu und inspirierten einen neuen Kunststil, der neben einheimischen Nachahmungen auch eine eigenständige Interpretation der mediterranen Vorbilder aufweist. In dieser Zeit fanden auch bedeutende Wanderbewegungen aus dem mitteleuropäischen Bereich in Richtung Süden statt. So plünderten die in Norditalien einfallenden Kelten im Jahr 387 vor Christus Rom.

Im Mittellatène (250 bis 150 vor Christus) eine nach Südosteuropa gerichtete Wanderbewegung faßbar. Keltische Stämme erreichen Makedonien, Griechenland und Kleinasien und plündern im Jahr 279 vor Christus Delphi. Der Bestattungsritus ändert sich, statt Hügelgräber sind nun bescheiden ausgestattete Flachgräber üblich. Erste stadtähnliche befestigte Siedlungen, von den Römern "oppida" genannt, werden faßbar.

Im Spätlatène (150 vor Christus bis zur Ankunft der Römer) sind Flachgräber mit reichen Grabbeigaben typisch. Während in Süddeutschland um die Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus die vorhandenen Siedlungen plötzlich abbrechen, sind für den pannonischen Raum noch dicht besiedelte Oppida faßbar, etwa am Gellértberg bei Budapest.

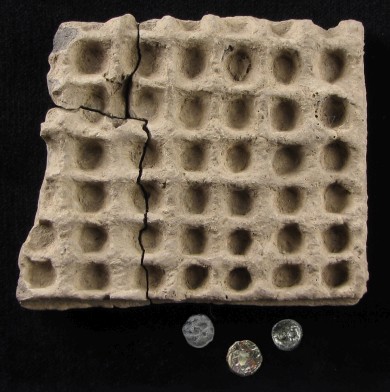

Latènezeitliche Funde sind unter anderem aus dem dritten Bezirk (zwei Töpferöfen im Bereich Engelsberggasse und Riesgasse) und aus dem elften Bezirk (Münzschatz auf der Simmeringer Hauptstraße) sowie vom Burgstall (nordöstlich Ausläufer des Nußbergs) bekannt geworden. Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ist die prähistorische Besiedlung des Leopoldsbergs bekannt, seit 1990 werden systematische Untersuchungen zur keltischen Besiedlung des Leopoldsbergs, die bis in die augusteische Zeit reichte, durchgeführt.

Während der jüngeren Eisenzeit entstand mit dem Königreich Noricum das erste Staatsgebilde auf österreichischen Boden. Mit der Besetzung des Gebiets bis zur Donau durch die Römer endet die Urgeschichte und es beginnt die Römische Kaiserzeit.

Literatur

- Jörg Biel / Susanne Rieckhoff: Die Kelten in Deutschland, Stuttgart: Theiss 2002

- Georg Kossack: Südbayern während der Hallstattzeit, Berlin 1959 (Römisch-Germanische Forschungen 24)

- Sigrid Strohschneider-Laue: Hallstattsiedlung in Wien Oberlaa. In: Archäologie Österreichs. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 6 (1995), Heft 1, S. 52

- Otto Urban: Keltische Höhensiedlungen an der mittleren Donau. Freinberg - Leopoldsberg - Braunsberg. Band 2. Habilitationsschrift Universität Wien. Wien 1994

- Otto Urban: Der lange Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte Österreichs, Wien: Ueberreuter 1999