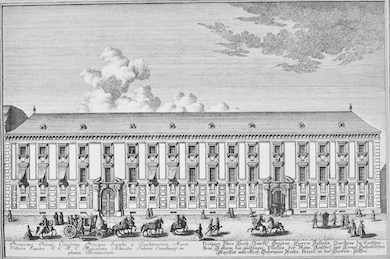

Liechtensteinpalais (1, Herrengasse)

Ehemaliges Liechtensteinpalais (1., Herrengasse 6-8, Wallnerstraße 5-7, Fahnengasse 2). Den Kern bildete ein großes Haus, das ab 1443 im Besitz der Liechtensteiner war und zu dem auch eine dem heiligen Andreas geweihte Hauskapelle gehörte. Durch Zukäufe wurde der Besitz 1497, 1606 und im späten 17. Jahrhundert erweitert. 1792 ließ Alois I. Fürst Liechtenstein (1759-1805) auf dem gesamten Areal durch Baumeister Joseph Hardtmuth einen Neubau errichten. Das Hauptgebäude stand auf Nummer 8, im Kanzleitrakt (Nummer 6) befanden sich vorne Geschäfte, im Hof Stallungen und eine Reitschule (die 1872 auf Betreiben von Ludwig Bösendorfer zum Konzertsaal umgestaltet wurde Bösendorfer-Konzertsaal für 588 Personen]). Im ersten Stock war die fürstliche Bibliothek untergebracht (180 Handschriften, 250 Inkunabeln, über 100.000 Druckwerke; Bestände und Einrichtung wurden 1912-1914 in das Sommerpalais in der Rossau transferiert), ab 1846 auch ein adeliges Casino. Gegen die Wallnerstraße zu lag das einstige Benefiziatenhaus der Andreaskapelle. 1913 wurde das gesamte Gebäude abgebrochen; das Areal blieb längere Zeit unverbaut; erst 1931-1933 entstand im Auftrag der Herrengassen-Wohnbau-AG das Hochhaus.

Literatur

- Rupert Feuchtmüller: Die Herrengasse. Wien [u.a.]: Zsolnay 1982 (Wiener Geschichtsbücher, 28), S. 45 ff.

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 385

- Edgard Haider: Verlorenes Wien. 1984, S. 19 ff.

- Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1, S. 479 f.

- Paul Kortz: Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung. Hg. vom Oesterreichischen Ingenieur und Architekten-Verein. Wien: Gerlach & Wiedling 1906. Band 2, 1906, S. 382

- Technischer Führer durch Wien. Hg. vom Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein. Red. von Martin Paul. Wien: Gerlach & Wiedling 1910, S. 475