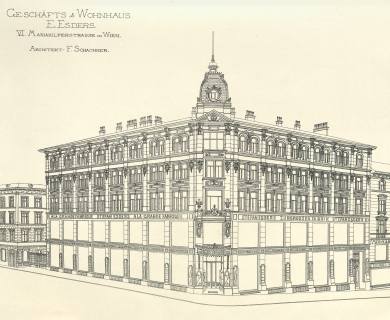

Warenhaus Stephan Esders

48° 12' 4.17" N, 16° 21' 32.06" E zur Karte im Wien Kulturgut

7, Mariahilfer Straße 18, Karl-Schweighofer-Gasse 2. Ursprünglich stand hier das Haus "Zum roten Krebs", das bis zur Siebensterngasse reichte. Dieses Gebäude wurde 1839 demoliert, das Areal in der Folge parzelliert. Als der Kaufmann Stephan Esders in den Besitz des an der Mariahilfer Straße gelegenen Hauses kam, ließ er 1894/1895 nach Plänen von Friedrich Schachner (Baumeister Franz Kupka und Gustav Orglmeister) eines der größten Warenhäuser des damaligen Wien erbauen. Es wurde mit dem Schild "Zur großen Fabrik" versehen (Baukonsens vom 9. April 1894) am 3. April 1895 eröffnet. Bei der Konzeption des Hauses hatte er sich Pariser Vorbilder gewählt. Der Architekt musste bei der Raumgestaltung wegen der geringen Dimensionen des Grundstücks und des orthogonalen Grundrisses äußerste Ökonomie walten lassen. Es handelte sich um eine fünfgeschoßige Ständerbauarchitektur, zugänglich über einen Eckeingang. Die Räumlichkeiten gruppierten sich um einen glasgedeckten zentralen Innenhof; hier bestand eine ursprünglich dreiarmige Eisentreppe mit breitem Antrittsarm und hufeisenförmig geschwungenen Seitenarmen. Der Stufenbelag und die Balustrade waren aus Eichenholz. Das Warenhaus war durch seine Pfeilerbauweise (aus Granit, Klinker und mauerummanteltem Eisen) und die Galerien im Inneren epochemachend. Das Erdgeschoß und das erste Obergeschoß dienten dem Verkauf, im zweiten und dritten Obergeschoß war die Kleiderfabrik untergebracht. Dort war die Herstellung von Konfektion untergebracht. Im vierten Obergeschoß waren Wohnungen eingerichtet - auch die des Eigentümers.

Umbauten und Zubauten

1898 und 1912 kam es zu Umbauten, 1902 erwies sich ein Zubau als notwendig, außerdem mussten die Wohnungen im vierten Obergeschoß in Lagerräume umgewandelt werden. Vor dem Ersten Weltkrieg bestanden Zweigniederlassungen in Berlin, Breslau, Rotterdam, Brüssel, Paris und St. Petersburg. Nach Esders' Tod (1920) übernahm sein Sohn Bernhard (bis 1933), dann sein Enkel Stefan die Leitung des Unternehmens. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Plünderungen; erst 1950 trat eine Normalisierung ein. Die Firma wurde 1964 gelöscht, das Warenhaus vom Textil-, Teppich- und Möbelhaus Leiner übernommen. Der neue Eigentümer führte Umbauten und Modernisierungen durch, unter anderem den Einbau von Aufzügen und Rolltreppen. Die oberen Geschoße fanden nun ebenfalls Verwendung für den Verkauf. 1990/1991 wurde der in der Schweighofergasse angrenzende firmeneigene Parkplatz verbaut und mit einer Tiefgarage versehen (3 Tiefgeschoße, Stellfläche für 250 PKWs; Bemalung der Wände durch Schulklassen der Hauptschulen Neubau-, Neustift- und Kenyongasse) und der Neubaukomplex in das Kaufhaus einbezogen, wodurch sich die Verkaufsfläche von 12.000 auf 30.000 m² vergrößerte (Eröffnung 1991). 2018 übernahm die Signa Holding des Immobilieninvestors René Benko das Kaufhaus. Pläne sehen vor, das Gebäude abzubrechen und ein neues Kaufhaus nach dem Vorbild des KaDeWe in Berlin zu errichten.

Quellen

Literatur

- Andreas Lehne: Wiener Warenhäuser 1865-1914. Wien: Deuticke 1990 (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, 20), S. 150 - 155

- Paul Kortz: Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung. Hg. vom Oesterreichischen Ingenieur und Architekten-Verein. Band 2. Wien: Gerlach & Wiedling 1906, S. 362, 364 f.

- Renate Wagner-Rieger: Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. Wien: Österreichischer Bundesverlag 1970, S. 258

- Das Wiener Heimatbuch – Mariahilf. Hg. von der Arbeitsgemeinschaft des Mariahilfer Heimatmuseums. Wien: Austria Press 1963, S. 293

- Hans Rotter: Neubau. Ein Heimatbuch des 7. Wiener Gemeindebezirkes. Wien: Deutscher Verlag für Jugend und Volk 1925, S. 75 f.

- Elfriede Faber: Wien in alten Ansichtskarten. Band 6/7. 1989, S. 47

- Der Architekt. Wiener Monatshefte für Bau und Raumkunst. Heft 1. Wien: A. Schroll 1895, S. 32, 41

- Neue Freie Presse. Wien, 04.04.1895

- Deutsches Volksblatt, 04.04.1895, S. 6

- Reichspost, 06.04.1895

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 4: Profane Topographie nach den 21 Bezirken (2.-21. Bezirk). Wien: Jugend & Volk 1958, S. 204 (Roter Krebs)