Café Prasch

Café Prasch (4, Rechte Wienzeile 21, Ecke Schikanedergasse)

Das Kaffeehaus des Leander Prasch stach besonders durch seine amerikanische Aufmachung und die Reklamen hervor. Der Kaffeesieder Prasch galt als äußerst originell und einfallsreich, sodass sein Café bald als das "größte Kaffeehaus der Welt" bezeichnet wurde. Das Lokal befand sich an der Rechten Wienzeile, ehemalige Wienstraße, Ecke Schikanedergasse. Prasch wollte alles Übrige überbieten und stattete sein Café äußerst modern aus. Er hatte schon ab 1834 im "Casino am Landgut" ein Unterhaltungsunternehmen zu gründen versucht, indem er dort Bälle oder Volksfeste mit Feuerwerken veranstaltete. Aufgrund der schlechten Verkehrslage konnte sich Prasch dort aber keinen Namen machen. Noch einmal versuchte er es beim Landgut mit einem Kaffeehaus, in dem zahlreiche themenbezogene Feste mit der Kapelle Lanner gegeben wurden. 1843 wechselte Prasch wieder den Betrieb und eröffnete in der Nähe des Theaters an der Wien ein Kaffeehaus, woraufhin er sich ab 1851 einem Unternehmen im größeren Stil widmen wollte.

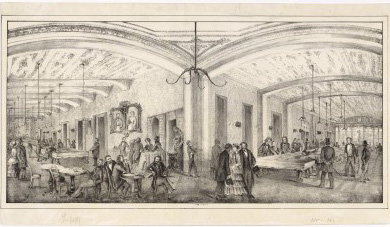

Im Dezember 1851 wurde das Café Prasch eröffnet. Im Garten war ein Springbrunnen positioniert und viele Lauben machten den Schanigarten zu einem gemütlichen Rückzugsort. Im Lokal standen neun Billardtische, so viele wie sonst in keinem Lokal. Dennoch erweiterte Prasch das Café weiterhin. Schon 1852 wurde ein Zubau angebracht, der Sprinbrunnen vergrößert und es kamen weitere fünf Billards hinzu. 1857, sowie 1861 wurde das Lokal abermals vergrößert und verschönert. Nun standen sechzehn Billards zur Verfügung und das Café war als "Caffee- und Billard-Halle" bekannt. Eine weibliche Bronzefigur zierte den Brunnen im Garten und auch im Saal wurde ein Brunnen positioniert. Das sogenannte "Radetzkykabinett" sollte die Patrioten anlocken. In einem separaten Konzertsaal musizierte unter anderem der Musiker Seifert. Ein weiterer Brunnen in der Vorhalle wurde von einer badenden Nymphe des Bildhauers Kammelmayer geschmückt, die von vier Fontainen besprengt wurde. Die Wände waren mit wertvollen Tapeten geschmückt und 200 Gasflammen erhellten das Etablissement. Trotz dieser luxuriösen Einrichtung waren die Getränke und Speisen recht günstig, was wiederum viele Besucher ins Kaffeehaus lockte. Mit dem Café Prasch wurde dem Historiker Gustav Gugitz zufolge eine neue Zeit des Wiener Kaffeehauses eingeleitet, in der die äußere Ausstattung zum wichtigsten Bestandteil der Kaffeehäuser avancierte. Im Café Prasch wurden auch in den 1860er Jahren noch Maskenbälle veranstaltet. Als das Unternehmen in den Besitz eines Herrn Weber überging, wurde es in Café Herkulanum umbenannt und es wurde folglich vor allem von der Wiener Halbwelt besucht. Das Café war zeit seines Bestehens vor allem wegen der vielen Billardtische bekannt.

Literatur

- Gustav Gugitz: Das Wiener Kaffeehaus. Ein Stück Kultur- und Lokalgeschichte. Wien: Deutscher Verlag für Jugend und Volk 1940, S. 196-198

- Das Wiener Kaffeehaus. Von den Anfängen bis zur Zwischenkriegszeit (Katalog zur 66. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien), Wien: Eigenverlag der Museen der Stadt Wien 1980, S. 34-35 und 85