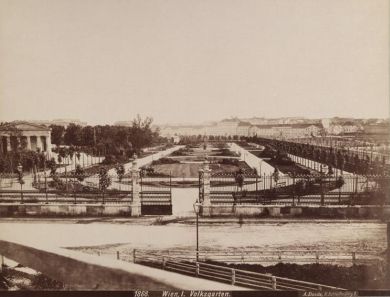

Volksgarten

Volksgarten (1), nach der Zerstörung der Burgbastei durch die abziehenden Franzosen (1809) 1821 - 1823 beim Bau des neuen äußeren Burgtors angelegt und am 1. März 1823 feierlich eröffnet.

Peter Nobile (Burgtor) errichtete 1820 - 1822 (anstelle eines älteren Etablissements) für Peter Corti ein Sommerkaffeehaus im Paradeisgartel beziehungsweise 1822 / 1823 einen mit dem höhergelegenen Paradeisgartel auf der Löwelbastei gelegenen, durch einen Aufgang verbundenen Kaffeesalon im Volksgarten (Cortisches Kaffeehaus, Paradeisgartel).

Den Platz vor dem Eingang des letzteren beherrscht der 1880 hier aufgestellte Triton-und Nymphen-Brunnen von Viktor Tilgner, die erste große Brunnengruppe des Künstlers.

Nach der Auffüllung des Stadtgrabens (1862) wurde der Volksgarten bedeutend erweitert. Der ursprüngliche Plan, entlang der Löwelstraße eine Häuserfront zu errichten, wurde durch Bürgermeister Cajetan Felder verhindert, womit der Volksgarten seinen heutigen Umfang erhielt.

Weiters befinden sich im Volksgarten:

- das Grillparzerdenkmal (hinter dem heutigen Café-Restaurant)

- das Volksgartenkaffeehaus)

- das Kaiserin-Elisabeth-Denkmal (im Erweiterungsareal, beim Burgtheater)

- der Theseustempel

- der Volksgartenbrunnen und

- (vom Dr.-Karl-Renner Ring an der Einfriedung gegenüber dem Parlament zu sehen): das Raabdenkmal.

Literatur

- Richard Perger: Straßen, Türme und Basteien. Das Straßennetz der Wiener City in seiner Entwicklung und seinen Namen. Wien: Deuticke 1991, S. 149

- Felix Czeike: Wien. Innere Stadt. Kunst- und Kulturführer. Wien: Jugend und Volk, Ed. Wien, Dachs-Verlag 1993, S. 189 f.

- Beschreibung des k. k. Volksgartens in Wien. 1824

- Artur Rössler: Von Wien und seinen Gärten. 1909, S. 24 ff.

- Felix Czeike: Ein Vergnügungsort für die gebildete Welt. In: Wien aktuell 8 (1973), S: 32 f.

- Hubert Kaut: Wiener Gärten. 1964, S. 40 f.

- Neue Architektur in Österreich 1945-1970. (1969), S. 86 (Restaurant)

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 86 f.