Fische: Unterschied zwischen den Versionen

| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | {{ | + | {{Sonstiges |

|Datum bis unbekannt=Nein | |Datum bis unbekannt=Nein | ||

|Objektbezug=Fischer; Fischhändler; Fischmärkte | |Objektbezug=Fischer; Fischhändler; Fischmärkte | ||

| Zeile 30: | Zeile 30: | ||

* Misgurnus fossilis - Schlammpeitzger (geringe Mengen) | * Misgurnus fossilis - Schlammpeitzger (geringe Mengen) | ||

* Cyprinus carpio - Karpfen: diese stammten großteils aus Teichwirtschaften vor allem in Böhmen, wurden außerhalb der nachfragestarken Oster- und Weihnachtszeit aber auch in der Donau gefangen. Donaukarpfen wurden von den Wienerinnen und Wienern mehr geschätzt als Teichkarpfen. | * Cyprinus carpio - Karpfen: diese stammten großteils aus Teichwirtschaften vor allem in Böhmen, wurden außerhalb der nachfragestarken Oster- und Weihnachtszeit aber auch in der Donau gefangen. Donaukarpfen wurden von den Wienerinnen und Wienern mehr geschätzt als Teichkarpfen. | ||

| − | + | <br> | |

Die Wiener Fischhändler verkauften auch Seeforelle, Hechte und Welse aus Seen. Aus den Donauzubringern stammten Forellen, Saiblinge und Regenbogenforellen, aus anderen Flüssen wurden Rheinlachs, Flussneunaugen und Aale geliefert. Störe - dazu gehören auch die diadromen (zwischen Süß- und Salzwasser wandernden) Arten [[Hausen]], Sternhausen und Waxdick - stammten im 19. Jahrhundert aus der ungarischen Donau. Zuvor waren einzelne Exemplare zum Laichen bis in die österreichische Donau gewandert und dort gefangen worden. An Meeresfischen wurden vor allem getrockneter Stockfisch und in Salz konservierte Fische (Heringe) angeboten. Etwa die Hälfte der in der Wiener Donau gefangenen Fische gelangte auf den städtischen Fischmarkt, die andere Hälfte wurde vor Ort verkauft oder von den [[Fischer|Fischern]] zur Deckung ihres Eigenbedarfs behalten. | Die Wiener Fischhändler verkauften auch Seeforelle, Hechte und Welse aus Seen. Aus den Donauzubringern stammten Forellen, Saiblinge und Regenbogenforellen, aus anderen Flüssen wurden Rheinlachs, Flussneunaugen und Aale geliefert. Störe - dazu gehören auch die diadromen (zwischen Süß- und Salzwasser wandernden) Arten [[Hausen]], Sternhausen und Waxdick - stammten im 19. Jahrhundert aus der ungarischen Donau. Zuvor waren einzelne Exemplare zum Laichen bis in die österreichische Donau gewandert und dort gefangen worden. An Meeresfischen wurden vor allem getrockneter Stockfisch und in Salz konservierte Fische (Heringe) angeboten. Etwa die Hälfte der in der Wiener Donau gefangenen Fische gelangte auf den städtischen Fischmarkt, die andere Hälfte wurde vor Ort verkauft oder von den [[Fischer|Fischern]] zur Deckung ihres Eigenbedarfs behalten. | ||

| Zeile 42: | Zeile 42: | ||

==Literatur== | ==Literatur== | ||

| − | |||

* Approvisionierungskommission: Enquête über die Approvisionierung Wiens. 2 Bde, Wien 1871 | * Approvisionierungskommission: Enquête über die Approvisionierung Wiens. 2 Bde, Wien 1871 | ||

* [https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.hochschulschriften_info?sprache_in=de&menue_id_in=107&id_in=&hochschulschrift_id_in=12310 Christina Gruber: Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914. Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur, Wien 2015] | * [https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.hochschulschriften_info?sprache_in=de&menue_id_in=107&id_in=&hochschulschrift_id_in=12310 Christina Gruber: Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914. Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur, Wien 2015] | ||

* [https://www.aau.at/wp-content/uploads/2016/11/working-paper-134-web.pdf Friedrich Hauer: Die Verzehrungssteuer 1829-1913 als Grundlage einer umwelthistorischen Untersuchung des Metabolismus der Stadt Wien. Social Ecology Working Paper 129, Wien 2010] | * [https://www.aau.at/wp-content/uploads/2016/11/working-paper-134-web.pdf Friedrich Hauer: Die Verzehrungssteuer 1829-1913 als Grundlage einer umwelthistorischen Untersuchung des Metabolismus der Stadt Wien. Social Ecology Working Paper 129, Wien 2010] | ||

| − | * Matthias Jungwirth / Gertrud Haidvogl / Severin Hohensinner / Herwig Waidbacher / Gerald Zauner: Österreichs Donau. Landschaft – Fisch – Geschichte. Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Wien 2014 | + | * [https://boku.ac.at/wau/ihg/downloads#c155331 Matthias Jungwirth / Gertrud Haidvogl / Severin Hohensinner / Herwig Waidbacher / Gerald Zauner: Österreichs Donau. Landschaft – Fisch – Geschichte. Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Wien 2014] |

* K.k. Statistische Zentralkommission: Die Binnen-Fischerei in Österreich. Eine statistische Darstellung der Binnen-Fischerei in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern gemäss der vom K. K. Ackerbauministerium durchgeführten Erhebung nach dem Stande vom 31. Dezember 1904. Friedrich Irrgang, Brünn 1907 | * K.k. Statistische Zentralkommission: Die Binnen-Fischerei in Österreich. Eine statistische Darstellung der Binnen-Fischerei in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern gemäss der vom K. K. Ackerbauministerium durchgeführten Erhebung nach dem Stande vom 31. Dezember 1904. Friedrich Irrgang, Brünn 1907 | ||

* Anton Krisch: Der Wiener Fischmarkt. Carl Gerolds Sohn, Wien 1900 | * Anton Krisch: Der Wiener Fischmarkt. Carl Gerolds Sohn, Wien 1900 | ||

* G. Windsteig: Die Abnahme der Fische in der Donau. Oesterreich – ungarische Fischerei-Zeitung, 3, 1989, S. 69-70 | * G. Windsteig: Die Abnahme der Fische in der Donau. Oesterreich – ungarische Fischerei-Zeitung, 3, 1989, S. 69-70 | ||

* Verena Winiwarter, Gertrud Haidvogl, Sofie Mittas: [https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/kommissionen/kioes/pdf/Abschlussbericht_Donaufischfauna.pdf Die Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung auf Donaufischfauna, Fischerei und Fischkonsum im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.] ÖAW-Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien, Wien, 2016. | * Verena Winiwarter, Gertrud Haidvogl, Sofie Mittas: [https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/kommissionen/kioes/pdf/Abschlussbericht_Donaufischfauna.pdf Die Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung auf Donaufischfauna, Fischerei und Fischkonsum im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.] ÖAW-Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien, Wien, 2016. | ||

Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 12:49 Uhr

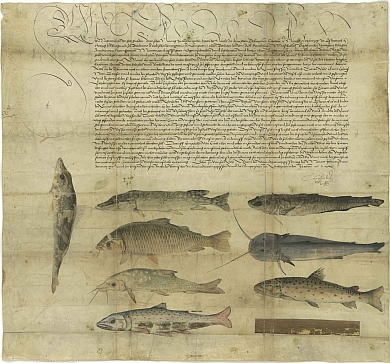

In Wien standen viele verschiedene Fischarten auf dem Speiseplan, die aus unterschiedlichen Gewässern stammten. Das Angebot schwankte saisonal, entsprechend der Schonfristen und Verfügbarkeit der Fische, und veränderte sich im Zuge der Industrialisierung stark. Eine Zäsur stellt die Regulierung der Wiener und österreichischen Donau von 1870 bis 1910 dar, die die Donaufischfauna stark veränderte. Bis zum Jahr 1899 wurden auf dem Wiener Fischmarkt vor allem Süßwasserfische aus Flüssen und Fischteichen angeboten. Aus der österreichischen Donau gelangten 19 verschiedene Fischarten auf den Markt:

- Sander lucioperca - Zander: Zander waren die in Wien im 19. Jahrhundert die am häufigsten verzehrte Fischart. Die am Wiener Fischmarkt verkauften Zander stammten auch aus dem Neusiedlersee, Zubringerflüssen sowie aus weiter entfernten Gewässern, beispielsweise in Russland.

- Cyprinidae fam. - Weißfische (v.a. Nase)

- Esox lucius - Hecht: auch beim Hecht stammten die angebotenen Mengen nicht ausschließlich aus der (Wiener) Donau.

- Carassius carassius - Karausche: vor allem in der Karwoche beliebt.

- Abramis brama - Brachse

- Barbus barbus - Barbe

- Silurus glanis - Wels: vor allem zu Weihnachten beliebt.

- Tinca tinca - Schleie: vor allem in der Karwoche beliebt.

- Acipenser ruthenus - Sterlet

- Leuciscus idus - Nerfling

- Perca fluciatilis - Flussbarsch

- Alburnus alburnus - Laube

- Squalius cephalus - Aitel

- Hucho hucho - Huchen

- Abramis ballerus - Zope

- Barbatula barbatula - Schmerle (geringe Mengen)

- Lota lota - Aal

- Misgurnus fossilis - Schlammpeitzger (geringe Mengen)

- Cyprinus carpio - Karpfen: diese stammten großteils aus Teichwirtschaften vor allem in Böhmen, wurden außerhalb der nachfragestarken Oster- und Weihnachtszeit aber auch in der Donau gefangen. Donaukarpfen wurden von den Wienerinnen und Wienern mehr geschätzt als Teichkarpfen.

Die Wiener Fischhändler verkauften auch Seeforelle, Hechte und Welse aus Seen. Aus den Donauzubringern stammten Forellen, Saiblinge und Regenbogenforellen, aus anderen Flüssen wurden Rheinlachs, Flussneunaugen und Aale geliefert. Störe - dazu gehören auch die diadromen (zwischen Süß- und Salzwasser wandernden) Arten Hausen, Sternhausen und Waxdick - stammten im 19. Jahrhundert aus der ungarischen Donau. Zuvor waren einzelne Exemplare zum Laichen bis in die österreichische Donau gewandert und dort gefangen worden. An Meeresfischen wurden vor allem getrockneter Stockfisch und in Salz konservierte Fische (Heringe) angeboten. Etwa die Hälfte der in der Wiener Donau gefangenen Fische gelangte auf den städtischen Fischmarkt, die andere Hälfte wurde vor Ort verkauft oder von den Fischern zur Deckung ihres Eigenbedarfs behalten.

Die einzelnen Fischarten unterschieden sich stark in ihren Ansprüchen an geeignete Habitate - beispielsweise hinsichtlich Temperatur, Laichsubstrat, Ernährung und Einstandsmöglichkeiten. Die unregulierte Wiener Donau bot mit verschiedenen Nebengewässern und dem Hauptstrom viele unterschiedliche Habitate. 57 verschiedene Fisch- und zwei Neunaugenarten gelten in der österreichischen Donau als heimisch. Heute sind durch aktiven Besatz und unbeabsichtigte Kolonisierung 70 Fisch- und zwei Neunaugenarten zu finden. Außer den anadromen (vom Meer aus zum Laichen die Flüsse hinaufwandernde) Störarten und dem Glattdick sind keine Arten ausgestorben, aber die Häufigkeiten haben sich stark verändert. Dafür ist vor allem die Donauregulierung (in Wien 1870-1875) verantwortlich. Im Vergleich zwischen 1850 und 2010 wurde die Wasserfläche durch die Regulierungsmaßnahmen auf 45 %, die Nebengewässer auf 31 % ihrer Ausdehnung reduziert. Seitenarme wurden an beiden Ufern vom Hauptstrom abgetrennt, verlandeten oder waren für Fische nicht mehr erreichbar. Der Hauptstrom wurde für die Schifffahrt optimiert. Dampfschiffe verursachen Wellenschlag, der vor allem für junge Fische, die sich an den flachen Sandbänken am Ufer aufhalten, oft tödlich ist. Der Ausbau des Wiener Kanalsystems bewirkte stärkere Verschmutzung durch direkte Einleitung der Abwässer in den Donaukanal. Eine schlechte Verwaltung der Fischereirechte, unzureichende und oft missachtete Fischereigesetze und Schonfristen führten zur Überfischung und trugen weiters zu einer Abnahme des Fischbestands bei. Zusätzlich verhinderten Wasserkraftwerke entlang der Donau zunehmend Fischwanderungen. Diese komplexen Zusammenhänge waren zeitgenössischen Fischern durchaus bekannt. Sie wurden beispielsweise am 1884 in Wien abgehaltenen Internationalen Fischereikongress diskutiert.

Die Menge der nach Wien gelieferten Fische stieg während des gesamten 19. Jahrhunderts relativ kontinuierlich an und konnte mit dem starken Bevölkerungswachstum annähernd Schritt halten. Durchschnittlich verzehrten die Wienerinnen und Wiener etwa ein bis eineinhalb Kilogramm Fisch pro Kopf und Jahr - eine im Vergleich mit anderen europäischen Städten sehr geringe Menge. Fisch wurde vor allem in der Karwoche und zur Weihnachtszeit nachgefragt. Die Versorgungssituation beschäftigte auch die Regierung und Verwaltung der Stadt. So behandelte etwa die erste Enquete der Approvisionierungskommission 1869 und 1870 die Fischversorgung. Hierbei wurde unter anderem festgestellt, dass die Preise für Fisch für die unteren sozialen Schichten zu hoch waren und diese daher nur an den Festtagen sowie zu Weihnachten und Ostern Fisch kauften. Nur der Preis von Stockfisch konnte mit jenem für Schweinefleisch mithalten.

Bis 1899 wurden vor allem Süßwasserfische angeboten, aber zu Beginn des 20. Jahrhundert nahm die angebotene Menge stark ab. Dagegen stieg nach 1899 die Menge der verkauften Meeresfische, die mit der Eisenbahn nach Wien transportiert wurden, stark an. Nur durch den Import von Meeresfischen konnte die Versorgung der Bevölkerung trotz des Rückgangs der Fischbesatzzahlen in der Wiener Donau aufrecht erhalten bleiben. Ab 1899 gründete die "Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee" in Wien mehrere Verkaufslokale, in denen Meeresfisch verkauft wurden. Kabeljau und Seelachs wurden nun in großen Mengen aus der Nordsee auf den Wiener Fischmarkt gebracht. Daneben waren Leng, Seehecht, Angler oder Seeteufel, Flunder, Rotzunge und Austernfisch oder Seewolf beliebt. Insgesamt wurden zwischen 1900 und 1914 32 verschiedenen Fischarten aus der Nordsee und der Adria in Wien verkauft. Gleichzeitig mit dem Bedeutungszuwachs von Meeresfischen erfolgte ein Übergang von lebend zu tot verkauftem Fisch. Tote Fische konnten einfacher über große Entfernungen transportiert werden, waren aber Anfangs von der Bevölkerung nicht sehr akzeptiert. Dies war auch der mangelnden Frischhaltung während des Transports und der Lagerung geschuldet, die jedoch rasch verbessert wurde. In den 1920er Jahren war Meeresfisch zu einem wichtigen Bestandteil des Fischhandels geworden. Zander (aus der Donau, aber auch aus anderen Ländern wie Russland) und Karpfen (aus Ungarn und vom Balkan) blieben die beliebtesten Süßwasserfische.

Siehe Fischer, Fischhändler, Fischerdörfel (9), Fischereiordnung, Fischmärkte (Fischmarkt (1, Donaukanal), Fischmarkt (1, Fischhof), Fischmarkt (1, Hoher Markt))

Literatur

- Approvisionierungskommission: Enquête über die Approvisionierung Wiens. 2 Bde, Wien 1871

- Christina Gruber: Historical fish market data and fish ecological changes in the Austrian Danube from 1860 to 1914. Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur, Wien 2015

- Friedrich Hauer: Die Verzehrungssteuer 1829-1913 als Grundlage einer umwelthistorischen Untersuchung des Metabolismus der Stadt Wien. Social Ecology Working Paper 129, Wien 2010

- Matthias Jungwirth / Gertrud Haidvogl / Severin Hohensinner / Herwig Waidbacher / Gerald Zauner: Österreichs Donau. Landschaft – Fisch – Geschichte. Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Wien 2014

- K.k. Statistische Zentralkommission: Die Binnen-Fischerei in Österreich. Eine statistische Darstellung der Binnen-Fischerei in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern gemäss der vom K. K. Ackerbauministerium durchgeführten Erhebung nach dem Stande vom 31. Dezember 1904. Friedrich Irrgang, Brünn 1907

- Anton Krisch: Der Wiener Fischmarkt. Carl Gerolds Sohn, Wien 1900

- G. Windsteig: Die Abnahme der Fische in der Donau. Oesterreich – ungarische Fischerei-Zeitung, 3, 1989, S. 69-70

- Verena Winiwarter, Gertrud Haidvogl, Sofie Mittas: Die Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung auf Donaufischfauna, Fischerei und Fischkonsum im Wien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. ÖAW-Kommission für Interdisziplinäre Ökologische Studien, Wien, 2016.