Apotheker: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

|Art des Begriffs=Berufsbezeichnung | |Art des Begriffs=Berufsbezeichnung | ||

|Datum bis unbekannt=Nein | |Datum bis unbekannt=Nein | ||

| + | |Objektbezug=Berufswappen | ||

|Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | |Quelle=Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien | ||

}} | }} | ||

| Zeile 9: | Zeile 10: | ||

==Wappen== | ==Wappen== | ||

| + | 1904 hat der Heraldiker [[Hugo Gerhard Ströhl|Hugo Gerald Ströhl]] [[Berufswappen|Wappen der Genossenschaften]] vorgelegt, die zur künstlerischen Innenausstattung der [[Versorgungsheimkirche]] dienten. Das Wappen der Apotheker hat folgendes Aussehen: | ||

| + | |||

Unter goldenem Schildhaupt von Silber und Rot gespalten, oben das schwarze Monogramm F. I. (Kaiser Franz I.), unten, heraldisch rechts, eine Arzneipflanze, ein grüner Zweig mit blauen Blüten, links eine Medizinflasche. | Unter goldenem Schildhaupt von Silber und Rot gespalten, oben das schwarze Monogramm F. I. (Kaiser Franz I.), unten, heraldisch rechts, eine Arzneipflanze, ein grüner Zweig mit blauen Blüten, links eine Medizinflasche. | ||

| + | [[Datei:Genossenschaftswappen Apotheker-Hauptgremium Stroehl.jpg|390px|thumb|right|Wappen des Apotheker-Hauptgremiums von [[Hugo Gerhard Ströhl|Hugo Ströhl]] 1904/1910]] | ||

==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||

Version vom 23. Mai 2020, 22:48 Uhr

Der erste Apotheker in Wien ist 1320 nachweisbar. Der Beruf entwickelte sich offenbar ohne obrigkeitliche Eingriffe aus dem Kaufmannsstand. Erst nach der Gründung der Universität Wien (1365) versuchte deren medizinische Fakultät seit Anfang des 15. Jahrhunderts Einfluss auf das Apothekenwesen zu erlangen, scheiterte jedoch am Widerstand der Stadtverwaltung; so blieben die von der Universität ausgearbeiteten Apothekerordnungen bloß unverbindliche Entwürfe. Auf Betreiben der medizinische Fakultät wurde nicht nur die Apothekerinnung gegründet, sondern bereits 1405 festgesetzt, dass eine eigenmächtige, also ohne ärztliche Vorschrift getätigte Verabreichung von Arzneien beim Wiener Stadtrat angezeigt werden soll; damit wurde der Stadtrat zu einem Exekutivorgan der medizinischen Fakultät.

Die Apotheker zählten im Mittelalter zu den Honoratioren der Stadt, übten jedoch nur wenige öffentliche Funktionen aus. Männer wie Mathias Bonus, Johann und Michael Entl, Lukas von Venedig, Wolfgang Lengenauer, Caspar Puchveler, Vinzenz Hackenberger, Konrad Reutter, Augustin Holdt, Laurenz Taschendorfer und andere hatten jedoch einen hohen Bekanntheitsgrad. In der Neuzeit finden sich unter den Apothekern bedeutende Chemiker und Erfinder. Die Reihe der Gremialvorsteher zeigt, dass die Apotheker (vor allem im Vormärz) auch eine bedeutende kulturelle Rolle spielten; viele besaßen (wie aus den Verlassenschaftsabhandlungen ersichtlich wird) wertvolle Sammlungen und größere Bibliotheken.

Wappen

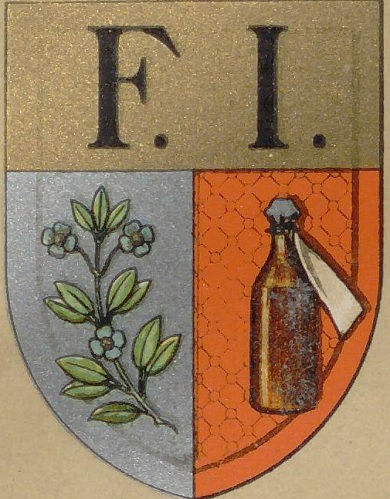

1904 hat der Heraldiker Hugo Gerald Ströhl Wappen der Genossenschaften vorgelegt, die zur künstlerischen Innenausstattung der Versorgungsheimkirche dienten. Das Wappen der Apotheker hat folgendes Aussehen:

Unter goldenem Schildhaupt von Silber und Rot gespalten, oben das schwarze Monogramm F. I. (Kaiser Franz I.), unten, heraldisch rechts, eine Arzneipflanze, ein grüner Zweig mit blauen Blüten, links eine Medizinflasche.

Siehe auch

Quellen

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien: Apotheker

- Wiener Stadt- und Landesarchiv, Innungen und Handelsgremien, U: Urkunden: Gesamtserie aller Innungen (enthält Urkunden der Apothekerinnung)

Literatur

- Jakob Dont: Das Wiener Versorgungsheim. Eine Gedenkschrift zur Eröffnung. Wien: Verlag der Gemeinde Wien 1904, Taf. V

- Jakob Dont [Hg.]: Der heraldische Schmuck der Kirche des Wiener Versorgungsheims. Mit dem Anhang: Beschreibung der Siegel der ehemaligen Wiener Vorstädte und Vorort-Gemeinden. Wien: Gerlach & Wiedling 1910, Taf. V

- Gerlinde Sanford: Wörterbuch von Berufsbezeichnungen aus dem siebzehnten Jahrhundert. Gesammelt aus den Wiener Totenprotokollen der Jahre 1648-1668 und einigen weiteren Quellen. Bern / Frankfurt am Main: Lang 1975 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, 136), S. 4