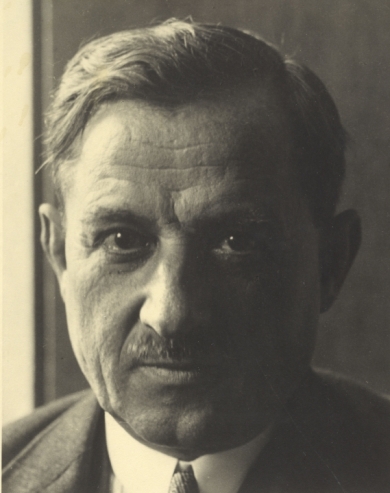

Michael Powolny

- Freund Josef Hoffmann (Architekt)

- Kompagnon Bertold Franz Löffler

Michael Powolny, * 18. September 1871 Judenburg, Steiermark, † 4. Jänner 1954 Wien, Bildhauer, Keramiker, Kunstgewerbler.

Biografie

Nach Abschluss der Hafnerlehre war Michael Powolny Gehilfe eines Ofenbauers in Steyr, besuchte dann aber von 1891 bis 1894 die Fachschule für Tonindustrie in Znaim und von 1894 bis 1901 die Wiener Kunstgewerbeschule, an deren Abteilung Figurales Modellieren er 1903 bis 1906 als Assistent tätig war. 1905 gründete er mit Berthold Löffler die Werkstätte "Wiener Keramik", die 1907 eine Verkaufsgemeinschaft mit der Wiener Werkstätte bildete und 1912 mit der Werkstätte von Franz Schleiß zur "Vereinigten Wiener und Gmundner Keramik" fusioniert wurde.

Parallel war Powolny von 1909 bis 1936 als Lehrer an der Wiener Kunstgewerbeschule tätig. Dort waren unter anderem Fritz Reichl und Ernst Schwadron seine Schüler.

Aus Powolnys Firma kamen die Majolikakacheln für das Kabarett Fledermaus, Öfen und figurale Keramiken für das Dianabad und Wiener Kinderheime sowie Ausstattungen für die Villa Skywa und das Brüsseler Palais Stoclet (Powolny gehörte zum Freundeskreis von Josef Hoffmann und zum "harten Kern" der Wiener Werkstätte). 1909 bis 1912 wirkte Powolny als Vertragslehrer, 1912 bis 1932 als Professor für Keramik (1923 bis 1924 auch für Glasveredelung) und 1932 bis 1936 als Leiter der Fachklasse für Bildhauerei. Von 1936 bis 1939 und ab 1946 war er Mitglied der Secession, später des Werkbunds.

Bedeutsame Einzelarbeiten von Michael Powolny sind eine Statuette des Erzherzogs Carl im Heeresgeschichtlichen Museum (vor 1916), eine Keramikkrippe für die Stiftskirche von Klosterneuburg (1920), Entwürfe für Schilling- und Groschenmünzen (1934/1935), das Exnerdenkmal für Franz Serafin Exner im Arkadenhof der Universität Wien, Stuckarbeiten im Grand Hotel sowie im Café Imperial (1937–1938). 1946 entwarf Powolny wiederum Schilling- und Groschenmünzen.

Seitens der Gemeinde Wien erhielt Powolny auch öffentliche Aufträge zur Verschönerung städtischer Wohnhausanlagen (Kunst am Bau). Von ihm stammen vier Terrakottareliefs (Kinder und Tiere) an der Wohnhausanlage Raxstraße 6–8 aus dem Jahr 1952 beziehungsweise ein Majolikarelief (Jäger-Putto mit Wildente, Gärtner mit Weintrauben und Ähren sowie Fischer mit Fischen) in der Barthgasse 5–7 aus dem Jahr 1950.

Michael Powolny beteiligte sich an zahlreichen nationalen wie internationalen Kunst- und Kunstgewerbausstellungen unter anderem in der Wiener Kunstgewerbeschule (1901), der Secession (1902), der Kunstschau (1908), der Internationalen Kunstschau in Rom (1911), der Werkbundausstellung (1930) sowie der Brüsseler Weltausstellung (1935).

Zwei wichtige Korrespondenzpartner Powolnys waren Egon Schiele sowie Leopold Wolfgang Rochowanski. Ein Teil des Briefwechsels befindet sich in der Handschriftensammlung der Wienbibliothek im Rathaus.

Michael Powolny war mit der Kabarettistin Stefanie Loeff verheiratet. Nach dem Künstler wurde die Powolnygasse im 22. Bezirk benannt.

Quellen

- Brief Egon Schieles an Michael Powolny, 20.7.1924 in der Wienbibliothek im Rathaus

- Meldezettel von Michael Powolny

Literatur

- Thomas Arlt / Arthur Weilinger: Wiener Keramik – Bertold Löffler – Michael Powolny. Werkverzeichnis-Catalogue Raisonné. Wien: Eigenverlag 2018

- Leopold Diethardt [Hg.]: Wien um 1900. Sammlung Leopold Wien. Wien: Brandstätter 2009

- Sandra Tretter [Hg.]: Leopold Museum Wien. Österreichische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. München: Prestel 2008

- Elisabeth Frottier: Michael Powolny. Keramik und Glas aus Wien 1900 bis 1950. Monografie und Werkverzeichnis. Wien / Köln: Böhlau 1990

- Gottfried Fliedl: Kunst und Lehre am Beginn der Moderne. Die Wiener Kunstgewerbeschule 1867–1918. Salzburg [u. a.]: Residenz-Verlag 1986, S. 344

- Jean Clair [Red.]: Vienne 1880–1938. L'apocalypse joyeuse. Paris: Editions du Centre Pompidou 1986

- Astrid Gmeiner / Gottfried Pirhofer: Der österreichische Werkbund. Alternative zur klassischen Moderne in Architektur, Raum- und Produktgestaltung. Salzburg [u. a.]: Residenz-Verlag 1985, S. 240

- Robert Waissenberger [Hg.]: Wien 1870–1930. Traum und Wirklichkeit. Salzburg [u. a.]: Residenz-Verlag 1984, S. 324

- Waltraud Neuwirth [Hg.]: Österreichische Keramik des Jugendstils. Sammlung des Österreichischen Museums für Angewandte Kunst, Wien. München: Prestel 1974, Register

- Rathaus-Korrespondenz. Wien: Presse- und Informationsdienst, 16.09.1971

- Robert Weissenberger: Die Wiener Secession. Wien [u. a.]: Jugend & Volk 1971, S. 112

- Das Wiener Heimatbuch – Mariahilf. Hg. von der Arbeitsgemeinschaft des Mariahilfer Heimatmuseums. Wien: Austria Press 1963, S. 224

- Hans Vollmer [Hg.]: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. 6 Bände. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1953–1962

- Hans Pemmer / Franz Englisch: Landstraßer Häuserchronik. Manuskript in 11 Bänden. Band 2: B–E. Wien 1958, S. 25 ff.

- Robert Teichl: Österreicher der Gegenwart. Lexikon schöpferischer und schaffender Zeitgenossen. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei 1951

- Ulrich Thieme / Felix Becker [Hg.]: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bände. Leipzig: Engelmann 1907–1950

- Franz Planer [Hg.]: Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft. Biographische Beiträge zur Wiener Zeitgeschichte. Wien: F. Planer 1929, S. 490