Trinitarierkirche

48° 12' 52.53" N, 16° 21' 10.13" E zur Karte im Wien Kulturgut

Trinitarierkirche (8, Alser Straße bei 17; „Allerheiligste Dreifaltigkeit"; Alser Kirche). Die Trinitarier (Weißspanier), aus Katalonien nach Wien berufen, erwarben 1689 zwecks Errichtung einer Kirche samt Kloster einen Gartengrund in der Alser Straße (ab 1680 im Besitz von Maria Elisabeth Koch von Adlerspurg). Ihre erste Kapelle (benannt „Zum Heiligen Ölberg", heute Sakristei) wurde am 30. April 1689 geweiht. Die Kirche „Zur Heiligen Dreifaltigkeit" (Grundsteinlegung 1695, Weihe 1698) und das Kloster waren erst 1727 vollendet. 1783 wurde der Trinitarierorden durch Joseph II. aufgehoben. Kloster und Kirche wurden 1784 den Minoriten übergeben, deren Kloster in der Stadt ebenfalls aufgehoben worden war. Gleichzeitig wurde die Kirche zur Pfarre erhoben. Die unter der Kirche befindliche Gruft enthält in zahlreichen Kolumbarien die Grabstätten von Mitgliedern des Minoritenordens. Am 13. September 1879 wurde das Turmkreuz geweiht In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche gründlich restauriert (1952 auch innen).

Äußeres

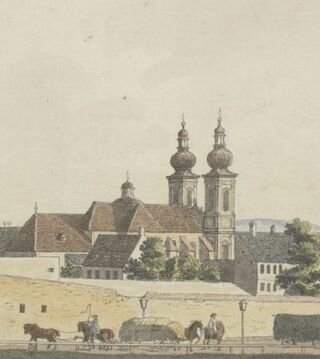

Die Kirche besitzt eine dreiachsige Zweiturmfassade mit toskanischen Riesenpilastern, hohe Turmobergeschoße mit ionischer Pilastergliederung sowie gestufte Zwiebelhelme. Das Ädikulaportal mit seinen pilasterhinterlegten ionischen Säulen und barocken Türblättern besitzt in seinem Volutengiebelaufsatz ein Steinrelief „Heilige Dreifaltigkeit" (darunter 1727). An der Langhausseite der Kirche (Schlösselgasse) befindet sich die einzige noch erhaltene Station des ehemaligen Hernalser Kreuzwegs (Hernalser Kalvarienberg), der vom Schottentor aus über das Glacis durch die Alser Straße zur Kalvarienbergkirche führte und diesbezügliche Länge hatte wie die Via dolorosa in Jerusalem. Rechts neben der Klosterpforte hinter eisernem Lanzengitter Postament mit Statue des Heiligen Johannes Nepomuk.

Inneres

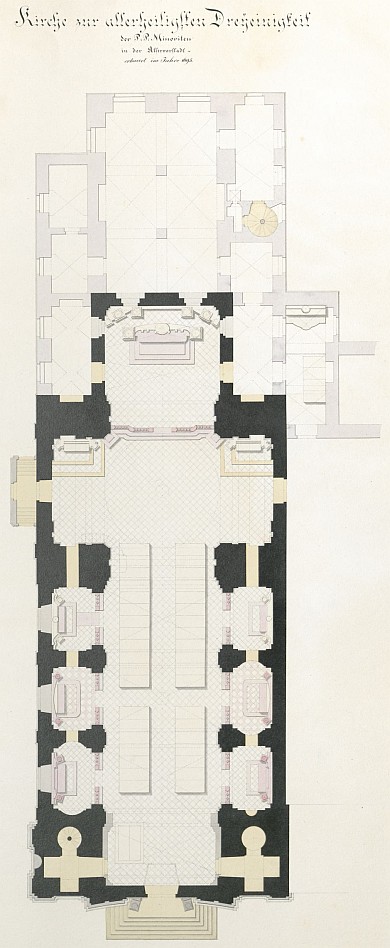

Der viergeschossige Saalraum besitzt Einsatzkapellen, eine überkuppelte Vierung, ein Querschiff und einen zweijochigen gerade geschlossenen Chor. Das Hauptschiff ist zu den Kapellen in rundbogigen Arkaden geöffnet. Der Hochaltar (um 1730) nimmt die gesamte Altarwand ein. Das Bild „Die Heilige Dreifaltigkeit" schuf Joseph Ritter von Hempel (1825); über dem Tabernakel „Heilige Maria mit Jesuskind" von Johann Kastner. Die Querschiffaltäre sind der Heiligen Maria (links: Altarbild „Unbefleckte Empfängnis" von Leopold Kupelwieser) und dem Heiligen Franziskus (rechts; Altarbild von Papst Innozenz Moscherosch) geweiht. Die Kanzel trägt auf dem Schalldeckel eine Salvatorstatue.

Krypta

Tonnengewölbter Gang mit tiefen Stichkappen und Seitennischen unter dem Kirchenschiff, anschließende Hallenkrypta mit quadratischen Pfeilern unter der Sakristei.

Am 29. März 1827 fand in dieser Kirche die Leichenfeier für Ludwig van Beethoven statt (Gedenktafel mit Bronzerelief von Josef Tautenhayn dem Jüngeren). Franz Schubert hat wenige Wochen vor seinem Tod (September 1828) zur Glockenweihe der Kirche den Hymnus „Glaube, Liebe und Hoffnung" geschrieben (Gedenktafel mit Bronzerelief von Josef Tautenhayn dem Jüngeren).

Hinten befindet sich eine Antoniuskapelle, deren Bild Mittelpunkt der Wiener Antoniusverehrung ist. Im Kreuzgang des Klosters sind über 4.000 Votivtafeln angebracht, die zum Teil von Patienten des gegenüberliegenden Allgemeinen Krankenhaus gestiftet worden sind. In der Kirche wird eine Reihe wertvoller Reliquien verwahrt.

Quellen

Literatur

- Wolfgang J. Bandion: Steinerne Zeugen des Glaubens. Die Heiligen Stätten der Stadt Wien. Wien: Herold 1989, S. 178 ff.

- Felix Czeike: VIII. Josefstadt. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1980 (Wiener Bezirkskulturführer, 8), S. 6

- Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 1993, S. 326 ff.

- Hans Rotter: Die Josefstadt. Geschichte des 8. Wiener Gemeindebezirkes. Wien: Selbstverlag 1918, S. 100 ff.

- Carl Hofbauer: Die Alservorstadt mit den ursprünglichen Besitzungen der Benediktinerabtei Michelbeuern am Wildbach Als. Wien: Sommer 1861, S. 51 ff.

- Hans Markl: Kennst du alle berühmten Gedenkstätten Wiens? Wien [u.a.]: Pechan 1959 (Perlenreihe, 1008), S. 201

- Hans Markl: Die Gedenktafeln Wiens. Wien: ABZ-Verlag 1949, S. 136

- Hans Markl: Die Gedenktafeln Wiens. Wien: ABZ-Verlag 1949, S. 115 ff.

- P. Wolfgang Klein: Dreifaltigkeitskirche der Minoriten in Wien. In: Christliche Kunststätten. Band 36. Salzburg 1963

- Rudolf Geyer: Handbuch der Wiener Matriken. Ein Hilfswerk für Matriken-Führer und Familienforscher. Wien: Verlag d. Österr. Inst. für Genealogie, Familienrecht und Wappenkunde [1929], S. 85, S. 248 ff.

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 251 ff.