Else Federn

- Mutter Ernestine Federn

- Vater Josef Salomon Federn

- Schwester Paul Federn

- Schwester Karl Federn

- Schwester Walter Federn

- Schwester Marietta Federn

Else Federn, * 1874, † 28. Jänner 1946 Bristol, Wohltäterin.

Biografie

Else Federn wurde als Tochter des Arztes Josef Salomon Federn, der aus einer Prager Gelehrtenfamilie kam, und dessen Frau Ernestine, geborene Spitzer, geboren. Sie hatte fünf Geschwister, von denen einige im Gegensatz zu Else später das Judentum verließen. Schon die Mutter war sozial engagiert und hatte gemeinsam mit ihrem Sohn Karl die "Kunstschule für Frauen und Mädchen" ins Leben gerufen.

Else besuchte die Schule des Frauenerwerbsvereins und litt in ihrer Jugend unter instabiler Gesundheit. Ende der 1890er Jahre lernte sie über Marie Lang (1858-1934) die Idee der Settlement-Bewegung kennen, unter deren Ägide seit den 1880er Jahren Nachbarschaftszentren in Armenvierteln geschaffen worden waren. Um 1900 gab es bereits über hundert solcher Einrichtungen in Großbritannien, den USA, kontinentaleuropäischen Ländern und Japan. Die zentrale Idee war nicht Wohltätigkeit im Sinn von Almosengabe, sondern Hilfe zur Selbsthilfe vor allem durch Bildungsveranstaltungen. Federn verbrachte während eines Ferienaufenthalts in England im Sommer 1899 (nach anderen Quellen: im Sommer 1900) einige Zeit im ältesten Frauen-Settlement, dem Londoner "Women's University Settlement", wo sie mitarbeitete und die Funktionsweise der Organisation kennenlernen konnte.

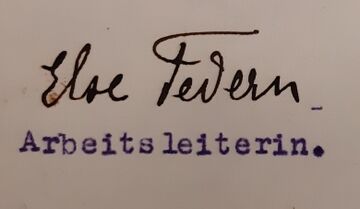

Als der "Verein Wiener Settlement" 1901 im Bezirk Ottakring gegründet wurde, übernahm Else als Arbeitsleiterin eine führende Rolle im Projekt. Neben der Bildungsarbeit konzentrierte sich der Verein auf Kinder- und Jugendfürsorge, aber auch Schwangeren- und Alkoholikerberatung sowie Obdachlosenbetreuung. Außerdem versuchte die grundsätzlich überparteiliche Organisation auf die Frauengesetzgebung Einfluss zu nehmen, etwa durch Initiativen zugunsten einer sogenannten “Mütterfreizeit“ oder der Möglichkeit für Frauen, Vormundschaften zu übernehmen.

Else Federn wurde bereits wenige Tage nach dem "Anschluss" im März 1938 als Arbeitsleiterin abgelöst. Die allein stehende Frau konnte im Herbst 1938 nach Großbritannien flüchten, wo sie zunächst bei einem Bruder Unterschlupf fand. Sie pflegte Kontakte zu anderen Flüchtlingen aus Österreich und bemühte sich um Einreisebewilligungen für Wiener Freundinnen und Freunde.

Im März 1939 übersiedelte sie in das "University Settlement" nach Bristol, wo sie im Sommer 1945 schwer erkrankte und im Jänner 1946 starb.

2012 wurde in Wien-Ottakring der Else-Federn-Park nach der Wohltäterin benannt.

Literatur

- Zehn Jahre Settlement-Arbeit in Wien. Separatabdruck aus: Zeitschrift für Kinderschutz und Jugendfürsorge 3 (1911), Nr. 10

- Elisabeth Malleier: Das Ottakringer Settlement. Zur Geschichte eines frühen internationalen Sozialprojekts. Wien: Verband Wiener Volksbildung 2005

- Elisabeth Malleier: Zur Geschichte eines frühen internationalen Sozialprojekts. Das Ottakringer Settlement. URL: http://www.augustin.or.at/zeitung/tun-und-lassen/zur-geschichte-eines-fruehen-internationalen-sozialprojekts.html [Stand: 16.09.2015]

- Elisabeth Malleier: Jüdische Feministinnen in der Wiener bürgerlichen Frauenbewegung vor 1938. In: Margarete Grandner / Edith Saurer [Hg.]: Geschlecht, Religion und Engagement. Die jüdischen Frauenbewegungen im deutschsprachigen Raum. 19. und frühes 20. Jahrhundert. Wien [u.a.]: Böhlau 2005 (L'Homme Schriften, 9), S. 79-102

ISBN 3-205-77259-8