Hetztheater (3, Hetzgasse)

Hetztheater (3, Hetzgasse 2; Weißgerbervorstadt; K. k. privilegiertes Hetzamphitheater, auch Hetzhaus, Theater unter den Weißgerbern; zuvor „Zum schwarzen Rössel").

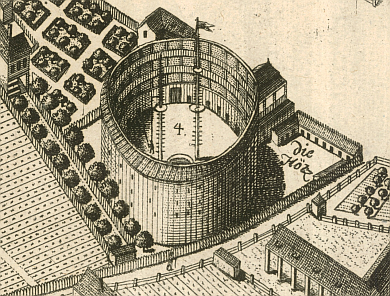

Nachdem das Hetztheater von Antonio Galli-Bibiena und Antonio Corradini 1743 geschlossen worden war, erhielt der Franzose Carl Defraine 1755 ein Privileg für Tierhetzen. Er errichtete am Glacis eine (bis auf den dreitorigen Portalvorbau nach außen hin schmucklose) kreisrunde Arena, deren Erdgeschoß mit den Zwingertoren gemauert war, wogegen die drei Logenränge aus Holzkonstruktionen bestanden (Fassungsraum angeblich 3.000 Personen). In der Mitte der dachlosen Arena stand ein hoher Steigbaum, auf den sich die Hetzmeister retten konnten, wenn ihnen die Tiere zu sehr an den Leib gingen. Das Hetztheater wurde am 1. Mai 1755 eröffnet. Die Vorstellungen fanden von März bis November an Sonn- und Feiertagen sowie am Annentag (26. Juli) statt und waren stets ausverkauft. Von Hetzmeistern und Hunden wurden Auerochsen, Bären, Hirsche, Luchse, Löwen, Stiere, Wildschweine, Wölfe und so weiter gehetzt. Die berühmtesten Hetzmeister waren Hödel und Stadelmann (seine nahe Verwandte Elisabeth Arnold wurde, weil man glaubte, sie habe sein Vermögen geerbt, in 8, Lederergasse 25, ermordet). Der Hetzmeister war der artistische Leiter (der von Hetzknechten unterstützt wurde), die Geldgebarung besorgte der Hetzverwalter.

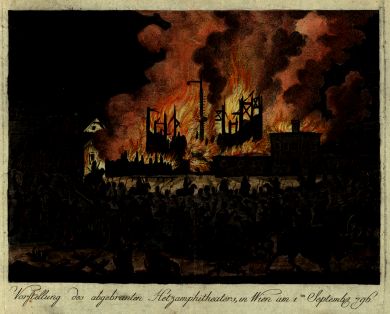

Nach Defraines Tod (1768) wurde das Hetztheater zunächst von Giuseppe d'Afflissio geführt, dann sah sich die Kaiserliche Theatral-Direktion jedoch wegen der hohen Einnahmen, die erzielt werden konnten, veranlasst, das Hetztheater zu erwerben und zu verpachten. Die Erlöse kamen der Armenkasse zugute. Pächter waren der Wundarzt bei der Ungarischen Leibgarde Andreas Ulram (1782-1794) sowie Johann und Anton Fuschl (1794-1796). Am 1. September 1796 brannte das Hetztheater zur Gänze ab und wurde über Anordnung Franz' II. (der die Tierhetzen verbot) nicht wieder aufgebaut. Der Katastrophe fielen auch fast alle Tiere zum Opfer. Ein Teil des gemauerten Vordergebäudes, die Wohnung des Hetzmeisters, wurde noch viele Jahre lang bewohnt. 1846 hatte ein Fassbinder dort seine Werkstätte. Als 1847 das neue Hauptzollamtsgebäude errichtet wurde, verschwand auch dieser letzte Rest des Hetztheaters. 1902/1903 entstand hier die k. k. Post- und Telegraphendirektion Wien für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns. Der Ausspruch „Das war a Hetz!" hat sich im übertragenen Sinn bis heute erhalten.

Literatur

- Leopold Tatzer: Das k. k. priv. Hetzamphitheater unter den Weißgerbern. In: Wiener Schriften. Hg. vom Amt für Kultur, Schulverwaltung der Stadt Wien. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 30, S. 95 ff.

- Hans Pemmer: Kunstreiter und Seiltänzer im Wiener Hetztheater. In: Das Landstraßer Heimatmuseum. Wien: Verein zur Erhaltung und Förderung des Landstraßer Heimatmuseums 4 (1967), Heft 8, S. 5 ff.

- Ernst Lubal: Das Wiener Hetzamphitheater. In: Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Wien: Raimann & Godina (1982), S. 194

- Hans Pemmer / Franz Englisch: Landstraßer Häuserchronik. Manuskript in 11 Bänden (WStLA). Wien: Band 3, S. 94 ff.

- Wiener Geschichtsblätter. Wien: Verein für Geschichte der Stadt Wien 36 (1981), Beiheft 7, S. 4 f.

- Hans Rotter: Die Josefstadt. Geschichte des 8. Wiener Gemeindebezirkes. Wien: Selbstverlag 1918, S. 314 (Arnold)