Zum Römertor (1., Lichtensteg 2, Rotgasse 2, Rotenturmstraße 15).

Vorgängerbauten

Haus Stadt 639

Dieses Haus war das Eckhaus Lichtensteg/Haarmarkt (heute Rotenturmstraße) und wird gemeinsam mit dem Nachbarhaus Stadt 486 erstmals im Jahr 1369 urkundlich erwähnt. Beide Häuser hatten zu dieser Zeit den selben Besitzer. 1847 wurde das Haus niedergerissen.

Haus Stadt 486

Das Haus Stadt 486 bestand einst aus zwei kleinen Häuschen, von denen das eine 1566 als "Stiffthäusl gegen St. Marx gehörig" bezeichnet wird. Dieses Häuschen war vor 1559 für einige Zeit im Besitz der Stadt Wien. Erst nach 1749 wurden diese beiden Gebäude zu einem verbaut. Im Jahr 1847 wurde es abgetragen.

Neubau 1847

1847 wurde anstelle der beiden alten Häuser ein Spätbiedermeierhaus errichtet. Am 7. November 1934 wurde es von der Allgemeinen Baugesellschaft Porr erworben und im Mai des Folgejahres demoliert.

Zum Römertor

An die Stelle des Hauses aus 1847 wurde 1935 nach Entwürfen von Heinrich Schmid und Hermann Aichinger ein Neubau errichtet, der die Bezeichnung "Zum Römertor" erhielt. Dieser Name wurde zur Erinnerung an das in der Nähe gestandene Osttor des Römerlagers gewählt, das später in die zwischen den heutigen Straßenzügen Sonnenfelsgasse und Bäckerstraße entstandene Handelsvorstadt führte.

Bei dem Wohnhaus handelte es sich um eines von drei Bauprojekten, die in der ersten Sitzung des Wiener Assanierungsfonds, am 5. November 1934, mit Vorrang behandelt wurden.

Der Abbruch des vierstöckingen Altbaus und die Errichtung des siebenstöckigen Neubaus wurde in Rekordzeit (knapp sieben Monate) bewerkstelligt. Um dies zu ermöglichen, wurde das Gebäude von der Allgemeinen Baugesellschaft Porr als geschweißter Stahlskelettbau ausgeführt. Diese Technik wurde hier erstmals in Wien verwendet. Um auf dem kleinen Grundstück möglichst viel Platz zu gewinnen, ragen die Obergeschoße um bis zu zwei Meter in den Straßenraum. Das oberste Stockwerk ist wieder schmäler und mit einer Dachterrasse ausgestattet. Das Haus besitzt zwei Kellergeschoße aus Stahlbeton. Die Eingangshalle wurde mit Kunstmarmor verkleidet und auch die Stiege auf einer freitragenden Stahlbetonplatte versah man mit einer Marmorverkleidung. In den oberen Stockwerken befinden sich große, helle Büros und Wohnungen. Bereits beim Bau wurden Warmwasserversorgung, Kochanschlüsse und Beleuchtung elektrisch ausgeführt. Außerdem wurde eine Zentralheitzung mit automatischer Ölfeuerung eingebaut, für die gewaltige Kesselanlagen und Rohrleitungen im Keller notwendig waren.

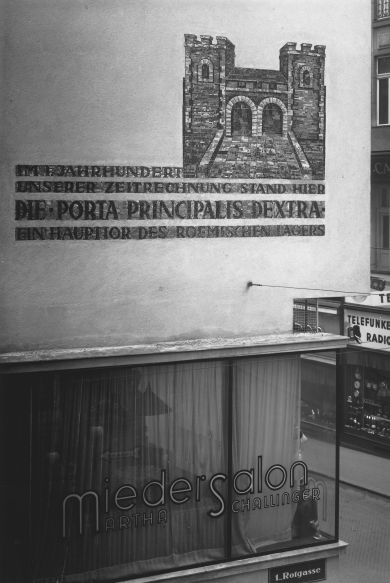

An die reichgegliederte Fassade wurde auf Seite der Rotgasse ein Mosaik angebracht, welches das ehemalige Stadttor zeigt und nicht erhalten ist. Darunter befand sich die Inschrift: "Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung stand hier die Porta Principalis dextra, ein Haupttor des römischen Lagers."

Quellen

Literatur

- Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer. Band 3/1: Wien. 1.-12. Bezirk. Salzburg: Residenz-Verlag 1990, S. 45 f.

- Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Band: Wien. I. Bezirk – Innere Stadt. Wien: Berger Horn 2003, S. 820

- Paul Harrer-Lucienfeld: Wien, seine Häuser, Geschichte und Kultur. Band 1, 3. Teil. Wien ²1951 (Manuskript im WStLA), S. 648-651

- Magistrat der Stadt Wien [Hg.]: Wien im Aufbau. Band: Der Wiener Assanierungsfonds. Wien: Magistrat 1937, S. 10 f, 64, Übersichtsplan

- Andreas Suttner: Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat. Wien: Böhlau 2017

- Helmut Weihsmann: Das Rote Wien. Sozialdemokratische Architektur und Kommunalpolitik 1919–1934. Wien: Promedia 2002, S. 186