Huldenbergvilla (Landhaus Lederer, Lederschlössel; 14, Mühlbergstraße 9).

Anfang des 18. Jahrhunderts kaufte der außerordentliche Gesandte Englands, Daniel Erasmus von Huldenberg, drei bäuerliche Anwesen zu Weidlingau in der heutigen Mühlbergstraße und ließ sich von Johann Bernhard Fischer von Erlach ein prachtvolles Landhaus erbauen (circa 1715). Die Töchter Huldenbergs veräußerten das Anwesen an Joseph de Seliers, dieser 1751 an Camillo Graf von Colloredo. 1764 kauften es Fürst Johann Joseph Khevenhüller-Metsch und seine Gattin Carolina. Sie ließen das Anwesen renovieren und umbauen.

Im Dezember 1929 erwarb die Kunstsammlerin und Mäzenin Serena Lederer gemeinsam mit ihrem Mann August Lederer das Anwesen für 1,1 Millionen Schilling und brachte darin einen Teil ihrer bedeutenden Kunstsammlung unter. Für die Aufstellung des 1915 erworbenen Beethovenfrieses von Gustav Klimt wurde ein Anbau in Betracht gezogen, der jedoch kriegsbedingt nicht realisiert werden konnte. Die wertvolle Ausstattung des Anwesens wurde 1942, nachdem Serena Lederer aufgrund ihrer jüdischen Herkunft bereits die Verfügungsgewalt über ihr Vermögen entzogen worden war, mit 500.000 Reichsmark angegeben. Von 1942 an bis Kriegsende war das Gebäude unterschiedlichen Nutzungen, darunter auch der Einquartierung von Militärpersonen zugeführt worden.

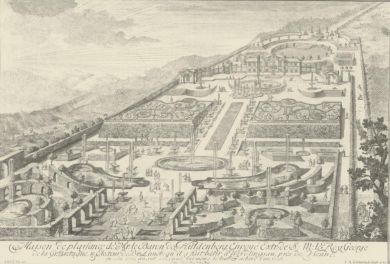

Die Villa besaß einen großen Garten mit 52 zu einer Wasserkunst kombinierbaren Springbrunnen sowie einem Amphitheater mit Reitbahn. Nach einer Legende soll Karl VI. hier im Sommer während der Hirschjagd öfters diniert haben. Im Stiegenhaus befand sich ein von Serena Lederer in Auftrag gegebenes Deckenfresko von Anton Faistauer, das 1972 in das Salzburger Museum Carolino Augusteum gebracht wurde. Die Villa wurde nach Abnahme des Freskos abgerissen, an ihrer Stelle die Stadt des Kindes erbaut.

- Zustand der Baulichkeiten um 1965

Im Bezirksmuseum Penzing befinden sich drei nach holländischer Vorlage gearbeitete Skulpturen, die auf der Parkterrasse aufgestellt waren. Es handelt sich um Groteskenfiguren bzw. Zwerge, die nahezu identisch sind mit Figuren im "Zwergelgarten" des Schlosses Mirabell. Sie dürften unter dem Eigentümer Khevenhüller-Metsch aufgestellt worden sein, da zu dieser Zeit die niederländische Gartengestaltung in Österreichs Adelsgärten stark rezipiert wurde. Die Figuren sind "Jupantschku Ferenz", "Hanns Görge Pryhann" sowie "Ruffanella" benannt und werden im Lapidarium des Museums präsentiert. "Jupantschku Ferenc" wurde bereits 1965 von Hans und Willy Lederer, den Erben nach Serena Lederer dem Bezirksmuseum Penzing für eine Ausstellung übergeben.

- Groteskenfiguren im Bezirksmuseum Penzing, 2022

Literatur

- Anna Mader-Kratky: Der Palastbau im Oevre von Johann Bernhard Fischer von Erlach. In: Herbert Karner, Sebastian Schütze, Werner Telesko (Hg.): Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) und die Baukunst des europäischen Barock. München: Hirmer 2022, 123-139, hier 135 f.

- Erika Neubauer: Wiener Barockgärten. Dortmund 1980

- Penzinger Museumsblätter. Wien: Museumsverein Penzing. 6/7 (1965), S. 121 f.; 8 (1965) S. 141 f.; 76 (2015) S. 7 ff.

- Justus Schmidt / Hans Tietze: Dehio Wien. Wien: A. Schroll 1954 (Bundesdenkmalamt: Die Kunstdenkmäler Österreichs), S. 169

- J. B. Fischer von Erlach. (Katalog 1956/57), S. 149

- Michael Wladika: Egon Schiele. Die Mutter und die Tochter. Dossier LM Inv. Nr. 2356, S. 9 ff. (Digitale Ressource)