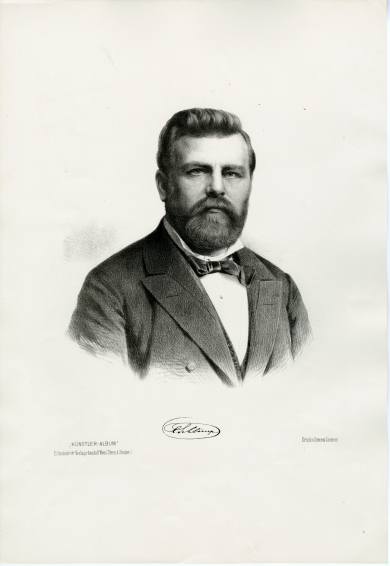

Carl Schlimp

Carl Schlimp, * 13. Jänner 1834 Welletitz, Böhmen, † 5. Jänner 1901 Wien 3, Strohgasse 24, Baumeister, Architekt, Sohn eines Wirtschaftsbesitzers.

Studierte 1850-1852 am Prager Polytechnischen Institut Höhere Mathematik und Mechanik, sodann 1852-1854 am Wiener Polytechnischen Institut (bei Josef Stummer von Traunfels Landbauwissenschaft, Wasser- und Straßenbau, bei Anton Schrötter-Kristelli Chemie und bei Franz Leydolt Mineralogie), und absolvierte 1854/1855 an der Akademie der bildenden Künste (Schüler Eduard van der Nülls und August Sicards von Sicardsburg) die Vorbereitungs- und Architekturschule. 1856 wurde er Assistent bei Stummer, 1858-1868 arbeitete er für die Südbahngesellschaft (Rekonstruktionsarbeiten und Neubauten für den Südbahnhof in Wien sowie die Stationen Hetzendorf, Atzgersdorf und Liesing [ca. 400 Detailpläne für sämtliche Hochbauten]; ab 1865 Entwürfe für die Brennerbahn und Triest im Zentralbüro). 1865 baute er auch das Wohnhaus 6, Sandwirtgasse 10. Ab 1865 Ingenieur, wurde er 1868 von Generaldirektor Hellwag als Inspektor und Vorstand der Hochbauabteilung zur Österreichischen Nordwest-Bahn berufen (die in diesem Jahr konzessioniert wurde) und plante bis 1872 fast alle Hochbauten dieser Bahnlinie; zu seinen größeren Bahnhofsbauten im Raum Wien gehörte der Bahnhof Jedlesee. Für den Nordwest-Bahnhof arbeitete er ein Projekt aus, erhielt jedoch nicht den Auftrag; hingegen errichtete er den Prager Nordwest-Bahnhof (1872-1875). 1868 gründete Schlimp mit seinem Bruder ein Tischler- und Schlosserunternehmen (1869 Errichtung einer Werkstätte 20, Treustraße 74), 1872 trat er in die Dienste der Generalbauunternehmung der (1870 konzessionierten) Elbetalbahn (Wiener Bankverein), die eine Ergänzung zur Nordwest-Bahn darstellte; als die Bauunternehmung den Auftrag zurücklegte, übernahm ihn Schlimp als selbständiger Unternehmer. 1875/1876 baute er das Wohn- und Geschäftshaus des k. k. Hofwagenfabrikanten Jakob Lohner (9, Porzellangasse 2, Servitengasse 1). Schlimps Büro befand sich 1, Heßgasse 7. 1879 entwarf Schlimp die Pläne für die Knaben- und Mädchen-Volksschule 6, Stumpergasse 56 (heute Institut für Höhere Studien), 1879-1881 baute er das Gymnasium 6, Marchettigasse, 1882-1884 auf einem ihm gehörenden Grundstück (9, Servitengasse 16-22, Hahngasse 25-25a) fünf Wohnhäuser, 1884/1885 für seine Familie das Wohnhaus 3, Strohgasse 24, 1887 das Wohn- und Geschäftshaus 1, Wipplingerstraße 15 und 1887 das Haus 20, Wintergasse 11; außerdem übernahm er 1887 den Bau des Wasserreservoirs auf dem Wienerberg. Ab 1888 widmete er sich vor allem der Leitung seines "Fabriks-Etablissements" in Schattau. Kommerzialrat.

Literatur

- Ludwig Eisenberg: Das geistige Wien. Künstler- und Schriftsteller-Lexikon. Mittheilungen über Wiener Architekten, Bildhauer, Bühnenkünstler, Graphiker, Journalisten, Maler, Musiker und Schriftsteller. Band 3. Wien: Daberkow 1891

- Mihály Kubinszky: Bahnhöfe in Österreich. Architektur und Geschichte. Wien: Slezak 1986, S. 35

- Friedrich B. Polleroß: Notizen zur Biographie des Architekten und Bauunternehmers Carl Schlimp (1834-1901). In: Blätter für Technikgeschichte 39/40 (1977/1978), S. 65-79