Villa Wittgenstein

48° 12' 11.97" N, 16° 23' 40.02" E zur Karte im Wien Kulturgut

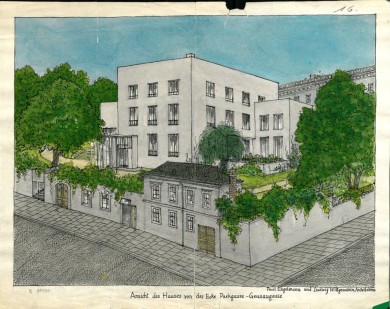

Villa Wittgenstein (3, Kundmanngasse 19, Parkgasse 18), freistehende Villa in Garten, erbaut 1926/1927 nach Plänen des Loos-Schülers Paul Engelmann und Ludwig Wittgenstein für Margaret Stonborough-Wittgenstein (die das Areal 1925 von einer Gärtnerei erworben hatte).

Die Villa besteht aus verschiedenen großen kubischen Baublöcken; die Fensterverteilung ist von innen her konzipiert; aus der funktionellen Stellung im Bau entwickeltes repräsentatives Stiegenhaus, dekorlose Fassaden, Terrassendächer.

Ausgezeichnet dokumentiertes Haus, das in der Wiener Architekturgeschichte ein Unikat von hoher künstlerischer Qualität darstellt.

1928 wurde die Villa mit chinesischen, französischen und Wiener-Werkstätte-Möbeln ausgestattet. Nach der Emigration der Besitzerin in die United States of America (1940) wurden die Möbel ausgelagert; in die Villa zogen ein Heereslazarett, dann die Heimkehrermeldestelle ein.

Die Besitzerin kehrte 1947 zurück und lebte hier bis zu ihrem Tod (1958); nach baulichen Veränderungen verkaufte der Sohn Dr. Thomas Stonborough die Realität an den Bauunternehmer Franz Katlein, der die Umwidmung zur Errichtung eines Hotelhochhauses erwirkte und den Baumbestand des Gartens abholzte, dann aber mit seinem Plan doch am Widerstand von Architektur-Vereinigungen und prominenten Architektenen scheiterte.

1975 erwarb die damalige Volksrepublik Bulgarien die nunmehr denkmalgeschützte Villa, allerdings nur mit der Hälfte der Gartenfläche. In der zweiten Gartenhälfte entstand ein 14stöckiges Verwaltungsgebäude; die ehemalige Einfahrt in der Kundmanngasse mußte durch eine Freitreppe in der Parkgasse ersetzt werden.

Mit Hilfe des Bundesdenkmalamts kam es zu einer Restaurierung mit leichten Veränderungen (Sitzungsaal im erster Stock, Konzertsaal im Erdgeschoß, Entfernung der Freitreppe in den Garten und Anderes).

Quellen

- Einreichpläne (1926): WStLA, Pläne aus Hauseinlagen, P3 – EZ-Pläne Landstraße: 5003.1160.1 (https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Stueck++00000341m08lai#Stueck__00000341m08lai)

Literatur

- Werner Hoffmann: Ludwig Wittgenstein Ein Philosoph als Architekt. In Der Bau, Schrift für Architektur und Städtebau 24 (1969), H. 1, S. 2 ff.

- B. Leitner: The Architecture of Ludwig Wittgenstein. A Documentation (Halifax, Kanada, 1973)

- U. Giacomini: Un opera architettonica di Witgenstein. In: Rivista di Filosofia di Cultura, Mai 1965

- G. Gebauer / A. Grünenwald u. a.: Wien, Kundmanngasse 19. Bauplaner., morphologische und philosophische Aspekte des Wittgenstein-Hauses. München 1982

- Géza Hajós / Walther Brauneis: Die Profanbauten des III., IV. und V. Bezirkes. Wien: Schroll 1980 (Österreichische Kunsttopographie, 44.2), S. 65

- Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 1993, S. 114 f

- Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer. Band 3/1: Wien. 1.-12. Bezirk. Salzburg: Residenz-Verlag 1990, S. 139 f.

- Dietmar Grieser: Alte Häuser- Große Namen. St. Pölten-Wien 1986, S. 62 ff.