Küssdenpfennig

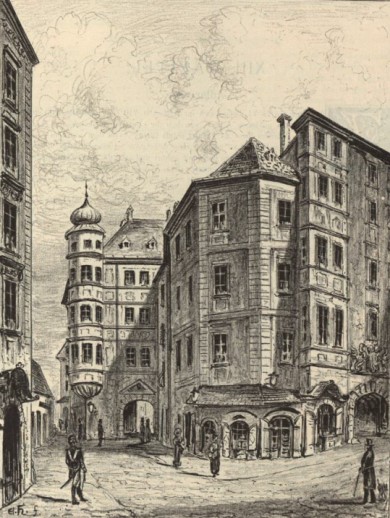

Küssdenpfennig (1, Griechengasse 3, Franz-Josefs-Kai 21; früher Adlergasse), Wohnhaus. Der Familienname Küssenpfennig (so die ursprüngliche Schreibweise) war im Mittelalter verbreitet (wohl Spitzname mit Anspielung auf Geiz). Namensträger gab es beispielsweise auch in Prag, Brunn, Wels. In Wien wird 1360 und 1368 der verstorbene Fleischhacker Wisent Küssenpfenning, Oheim des Niklas von Ödenburg, erwähnt. Hans von Ofen, "den man auch Küssenpfenning nennt", besaß 1404-1430 das Haus Konskriptionsnummer 665 gegenüber St. Laurenz. Das Haus in der Griechengasse (1423 von Hans Pirpaumer aus zwei kleineren Häusern zusammengebaut und 1470 von Kaspar Zeitl erworben) führt erstmals 1470 das Schild "Zum Küssenpfennig", obwohl in den Besitzerreihen niemand dieses Namens aufscheint (ebenso 1514). 1700 war es ein Gasthaus im Besitz des Gregor Farnwanger, 1741 wurde der Haupttrakt (der einen Turm besaß) durch einen Neubau ersetzt. Der Nebentrakt (in dem ab 1804 die Kapelle für "griechische fremde Untertanen" untergebracht war [vorher im Steyrerhof]) musste 1880 einem Neubau weichen. Die Sage, dass der berühmte Arzt Theophrastus Paracelsus (1493-1541) hier 1538 geweilt und eine schlechte Münze in ein Goldstück verwandelt habe, taucht erst im 18. Jahrhundert auf und wird in der Wiener Publizistik seit 1837 auf das Haus bezogen (Inschrift).

Literatur

- Gustav Gugitz: Die Sagen und Legenden der Stadt Wien. Wien: Hollinek 1952 (Österreichische Heimat, 17), S. 123 ff.

- Friedrich Umlauft: Sagen und Geschichten aus Alt-Wien. Stuttgart: Carl 1938, S. 72 ff.

- Johann Wilhelm Holczabek / Adalbert Winter: Sagen und geschichtliche Erzählungen der Stadt Wien. Wien: Graeser 1914, S. 49 f.

- Marianne Trebitsch-Stein: Wiener Sagen. Wien: Steyrermühl-Verlag 1924, S. 68 ff.

- Wilhelm Kisch: Die alten Straßen und Plätze von Wiens Vorstädten und ihre historisch interessanten Häuser. (Photomechan. Wiedergabe [d. Ausg. v. 1883]). Cosenza: Brenner 1967, Band 1, S. 359 ff.

- Emmerich Siegris: Alte Wiener Hauszeichen und Ladenschilder. Wien: Burgverlag 1924, S. 49

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 379