Maximilian II.

- Kaiser des Heiligen Römischen Reichs (1564 bis 1576)

- Stadtherr (1564 bis 1576)

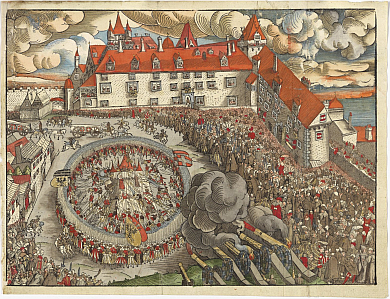

Maximilian II., * 31. Juli 1527 Wien, † 12. Oktober 1576 Regensburg, Bayern (Veitsdom, Prag), römisch-deutscher König (1562), römisch-deutscher Kaiser (1564-1576), ältester Sohn Ferdinands I. und dessen Gattin, der jagiellonischen Erbtochter Anna, Gattin (1548 Valladolid, Spanien) Maria (Cousine aus der spanischen Linie der Habsburger, † 1603; Kinder unter anderem Rudolf II. [1552-1612; Kaiser 1576-1612] und Matthias [1557-1619; Kaiser 1612-1619]).

Maximilian war 1544-1552 Statthalter Karls V. in Spanien. Am 16. März 1563 fand nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König in Frankfurt ein feierlicher Einzug in Wien statt. Er wurde nach dem Tod seines Vaters 1564 Kaiser und König von Böhmen und Ungarn und vollzog im selben Jahr die Teilung der österreichischen Erblande mit seinen Brüdern (Maximilian behielt Österreich unter der Enns [mit der Hauptstadt Wien] und ober der Enns, Ferdinand II. erhielt Tirol und die Vorlande, Karl II. Steiermark, Kärnten und Krain). Damit verbunden war die Aufgliederung der Hofhaltung, Zentral- und Regionalverwaltung.

Die Regierungszeit Maximilians stand im Zeichen der Glaubensspaltung (Reformation), im Heiligen Römischen Reich galt ab 1555 der Augsburger Religionsfriede, der jedem Reichsfürsten die Bestimmung der Religion in seinem Land zubilligte. In seinen Erbländern stand Maximilian, der persönlich dem Luthertum zuneigte, aber 1562 aus politischen Gründen das Verbleiben beim katholischen Glauben versprach, unter dem Druck des fast durchwegs protestantischen Adels, auf dessen Geldbewilligungen er angewiesen war; er gewährte deshalb in Österreich 1568 und 1571 die freie Religionsausübung auf den Adelsgütern (Böhmen erhielt 1568 eine noch weiter gehende Konzession) (Religionsassekuration). Zur Reformierung der zerrütteten österreichischen Klöster schuf er 1568 den Klosterrat. Der Krieg gegen die Türken (1566-1568) brachte keinen Erfolg, ebensowenig Maximilians Bewerbung um die polnische Krone (1572). Massiven gegenreformatorischen Interventionen aus Spanien (Philipp II.) und Bayern wich Maximilian nach Möglichkeit aus. Kunst und Wissenschaft wurden von ihm gefördert, zu den Gelehrten an seinem Hof gehörten der Botaniker Charles de l'Ecluse (Carolus Clusius), der Historiker Johann Zsamboky (Sambucus) und der Niederländer Hugo Blotius (der ab 1575 die Hofbibliothek reformierte). 1567 begann in Maximilians Auftrag die Errichtung des Neugebäudes mit seiner in Terrassen gegliederten riesigen Gartenanlage, an dem noch unter seinem Nachfolger Rudolf II. bis 1593 weitergebaut wurde.

Einen weiteren Sommersitz (samt Tiergarten) schuf sich Maximilian mit dem 1569 erworbenen Gut Katterburg (nachmals Schönbrunn). Maximilian war ein geschickter politischer Pragmatiker und eine kunstsinnige, aufgeschlossene und tolerante Persönlichkeit.

Literatur

- Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. von der Historischen Commission bei der königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bände. Leipzig: Duncker & Humblot 1875-1912

- Margit Altfahrt: Die politische Propaganda Maximilians. II. In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 88 (1980), S. 283-312 sowie 89 (1981), S. 53-92

- Viktor Bibl: Maximilian II., der rätselhafte Kaiser. Ein Zeitbild. Hellerau bei Dresden: Avalun-Verlag 1929

- Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte. Begründet von Hellmuth Rössler und Günther Franz, bearbeitet von Karl Bosl [u.a.]. Band 2: I-R. München: A. Francke 1974

- Friedrich Edelmayer / Alfred Kohler [Hg.]: Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahrhundert. Wien [u.a.]: Verlag für Geschichte und Politik 1992 (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, 19)

- Festschrift anläßlich der 400jährigen Wiederkehr der wissenschaftlichen Tätigkeit von Carolus Clusius (Charles de l'Escluse) im pannonischen Raum. Eisenstadt: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv 1973 (Burgenländische Forschungen, Sonderheft 5)

- Karl Gutkas: Maximilian II. In: Niederösterreichische Landesausstellung Renaissance in Österreich. Schloß Schallaburg, 22. Mai bis 14. November 1974. Wien: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. III/2 - Kulturabteilung 1974 (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums / Neue Folge, 57), S. 361 ff.

- Brigitte Hamann [Hg.]: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. Wien: Ueberreuter 1988

- Walter Pollak [Hg.]: Tausend Jahre Österreich. Eine biographische Chronik. Band 1: Von den Babenbergern bis zum Wiener Kongreß. Wien / München: Jugend & Volk 1973, S. 118 ff.

- Richard Reifenscheid: Die Habsburger in Lebensbildern. Von Rudolf I. bis Karl I. Graz [u.a.]: Styria 1982, S. 136 ff.