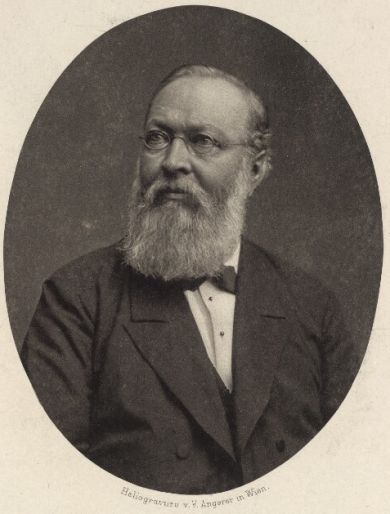

Ferdinand Hochstetter (Geologe)

- Präsident der Geographischen Gesellschaft in Wien (1866 bis 1882)

Ferdinand Ritter von Hochstetter, * 30. April 1829 Esslingen, Württemberg, † 18. Juli 1884 Oberdöbling (Zentralfriedhof, Grab 14A, Nummer 41), Geologe, Forschungsreisender, Sohn des Magister Christian Ferdinand Hochstetter, Stadtpfarrer und Professor der Botanik in Esslingen († 1860).

Biografie

Studierte evangelische Theologie, ab 1872 jedoch Naturwissenschaften in Tübingen (Dr. phil. 1852; Dissertation über die Kristallformen des Kalkspats).

Nach einer einjährigen Studienreise kam Hochstetter im Herbst 1852 nach Wien, wo er ab 1853 an der (1849 durch Haidinger gegründeten) Geologischen Reichsanstalt als Mineraloge, Petrograph, Geologe, Paläontologe, Ethnograph und Prähistoriker wirkte.

Habilitierte sich 1856 an der Universität Wien für Petrographie, nahm 1857-1859 über Einladung Erzherzog Ferdinands an der Weltumseglung der Österreichischen Fregatte "Novara" teil (Erkundung Neuseelands, Australiens; Verfasser des geologischen Teils des Novara-Werks, 1864-1866; Reiseberichte für die Wiener Zeitung im Auftrag des Ministeriums des Innern) und wirkte 1860-1881 als Professor der Mineralogie und Geologie am Polytechnischen Institut (Vorstand der Ingenieurschule 1866/1867, Rektor der Technischen Hochschule 1874/1875).

Vizepräsident (1862) beziehungsweise Präsident (1866-1882) der Geographischen Gesellschaft, Intendant des zu errichtenden Naturhistorischen Museums (1876) und Direktor der dortigen Mineraliensammlung (1877). Korrespondierendes (1865) beziehungsweise Wirkliches Mitglied (1870) der Akademie der Wissenschaften; Ritter des Leopold-Ordens (1884). Nach ihm sind der "Hochstetter-Dom" in Neuseeland und der "Hochstetter-Fjord" in Grönland benannt.

Von November 1872 bis Ende Dezember 1874 erteilte Ferdinand Hochstetter dem österreichischen Thronfolger Kronprinz Rudolf naturwissenschaftlichen Unterricht als Privatlehrer.

Literatur

- Marcel Atze: "Zwei Jahre zu zehn Monaten mit wöchentlich zwwei Stunden" Mit Ferdinand von Hochstetter im naturwissenschaftlichen Unterricht für Kronprinz Rudolf. In: Ders. [Hg.]: "So schön kann Wissenschaft sein." Zeitkapseln aus der Sammlung Brigitte Hamann. Wien: Amalthea 2017, S. 78-98

- Heribert Sturm: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. München: Oldenbourg 1974 - lfd.

- Walter Kleindel: Das große Buch der Österreicher. 4500 Personendarstellungen in Wort und Bild, Namen, Daten, Fakten. Unter Mitarbeit von Hans Veigl. Wien: Kremayr & Scheriau 1987

- Neue österreichische Biographie. 1815–1918. Wien [u.a.]: Amalthea-Verlag 1923-1935. Band 4,1927 (Franz Heger)

- Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. Hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften / Wien/Graz: Böhlau 1954 - lfd.

- Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. 60 Bände. Wien: Verlag der typografisch-literarisch-artistischen Anstalt 1856-1891. Register 1923

- Theresia Mayerhofer: Der Lehrkörper der Philosophischen Fakultät von 1848 bis 1873. Diss., Univ. Wien. Wien 1982, S. 93 ff.

- Grete Mecenseffy: Evangelische Lehrer an der Universität Wien. Graz [u.a.]: Böhlau 1967, S. 242 ff.

- Fritz Knoll: Österreichische Naturforscher, Ärzte und Techniker. Hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien: Verlag der Gesellschaft für Natur und Technik 1957, S. 67 ff.

- Alphons Lhotsky: Die Baugeschichte der Museen und der neuen Burg. Wien: F. Berger 1941 (Festschrift des Kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes, 1), S. 165

- Renate Wagner-Rieger [Hg.]: Die Wiener Ringstraße. Bild einer Epoche. Die Erweiterung der Inneren Stadt Wien unter Kaiser Franz Joseph. Band 10: Werner Kitlitschka: Die Malerei der Wiener Ringstraße. Wiesbaden: Steiner 1981, S. 237 f.

- Österreichische Akademie der Wissenschaften: Almanach 35. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1885, S. 179

- Hans Markl: Kennst du die berühmten letzten Ruhestätten auf den Wiener Friedhöfen? Band 1: Zentralfriedhof und Krematorium (Urnenhain). Wien: Pechan 1961, S. 40

- Otto Marschalek: Österreichische Forscher. Ein Beitrag zur Völker- und Länderkunde. Mödling/Wien: Verl. St. Gabriel 1959, S. 139, 159 f.