Römermuseum

Römermuseum Wien (1., Hoher Markt 3), ein Standort des Wien Museums.

Geschichte des Museums

Das erste Römermuseum Wiens eröffnete am 27. Mai 1903 als "Museum Vindobonense". Durch einen Bombentreffer während des Zweiten Weltkriegs wurde es zerstört.

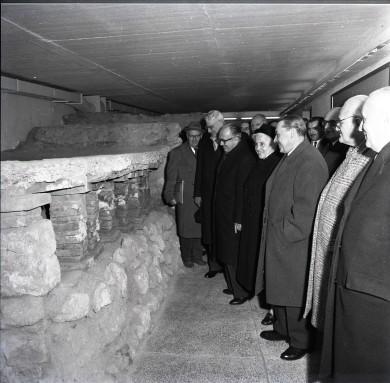

1948 entdeckte man bei Kanalbauarbeiten am Hohen Markt die Reste von zwei Tribunenhäusern des ehemaligen Legionslagers Vindobona. Diese "Römischen Ruinen am Hohen Markt" wurden zu einer Außenstelle des Wien Museums und sind bis heute die wichtigste und besterhaltene römische Ausgrabung in Wien[1]. Lange Zeit waren die Römischen Ruinen nur über eine schmale Treppe erreichbar und wurden von etwa 15.000 jährlichen Besucherinnen und Besuchern (die Hälfte davon Schülerinnen und Schüler) besichtigt.

2007 mietete das Wien Museum die frei gewordenen Räumlichkeiten über den Ausgrabungen und begann mit der Planung eines zeitgemäßen Museumkonzeptes. Die Umsetzung des Projektes dauerte 14 Monate, die Baukosten betrugen 780.000 Euro[2]. Im Mai 2008 wurde das Römermuseum Wien in seiner heutigen Form eröffnet. Bereits im ersten Jahr nach der Eröffnung des Römermuseums verdoppelten sich die Besucherzahlen[3].

Das Römermuseum heute

Im Mittelpunkt des Römermuseums steht der Alltag im damaligen Vindobona. Rund 30.000 Menschen verschiedenster Herkunft lebten zur Blütezeit im römischen Wien. Neben dem Legionslager mit seinen bis zu 6.000 Soldaten gab es eine Lagervorstadt, eine Zivilstadt und ländliche Siedlungen. Letztere dienten zur Versorgung mit Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln. Die Ausstellung führt anhand von 300 archäologischen Objekten durch Vindobona. Neben den Tribunenhäusern im Kellergeschoss veranschaulichen Grafiken und Wandillustrationen die Anlage und die Ausdehnung der römischen Siedlung, digitale Visualisierungen erwecken deren Atmosphäre zum Leben. Für Kinder bietet das Museum Spielstationen und Repliken zum Angreifen.

Videos

- Hoher Markt

- Römermuseum: Ausstellung, Licht für Vindobona (2015)

- Römermuseum: Ausstellung, Aufforderung zum Tischgespräch (2013)

- Römermuseum: Ausstellung, Funde vom Judenplatz (2009)

- Römermuseum: Die römischen Legionsziegeleien in Hernals

Weblinks

Literatur

- Michaela Kronberger [Hg.]: Vindobona. Das römische Wien. Wien 22012

- Michaela Kronberger: Ein Römermuseum für Wien. In: Forum Archaeologiae 47/VI (2008)