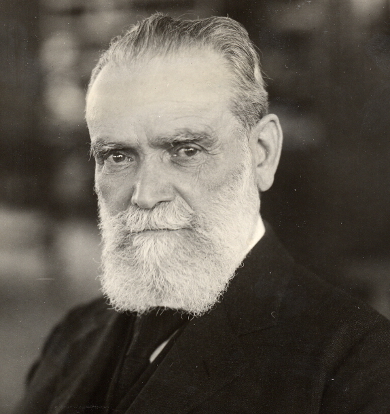

Johann Kremenezky

Kremenezky (Kremenetzky) Johann, * 15. Februar 1850 Odessa (laut anderen Quellen auch 25.10.1848 bzw. 15.10.1850), † 25. Oktober 1934 Wien 18, Sternwartestraße 74 (Zentralfriedhof, Israelitische Abteilung, 1. Tor, Gruft 52A/14/57), Industrieller, Elektrotechniker, Begründer der österreichischen Glühlampenindustrie mit Kohlenfaden. Studium in Berlin, übersiedelte jedoch 1879 nach Wien, wo er 1880 eine Fabrik für Dynamomaschinen eröffnete und im selben Jahr eine Volksgartenbeleuchtung mit Jablochkoffschen Kerzen installierte. Die erste österreichisch-ungarische Fabrik für elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung (Egger, Kremenezky & Co.) war ab 1881 in 9, Severingasse 9 untergebracht. 1886 erhielt Kremenezky die Konzession für die Erste Elektrische Zentrale in Wien; im selben Jahr wurde das Unternehmen mit den Österreichischen Schuckert-Werken fusioniert, deren technischer Direktor Kremenezky wurde. 1899 gründete er eine Glühlampenfabrik, in der auch elektrische Apparate, Batterien und dergleichen erzeugt wurden. Ab 1906 produzierte Kremenezky Kolloid-Wolframfaden-Glühlampen. Nach dem Ersten Weltkrieg gründete Kremenezky in Palästina eine Fabrik für elektrische Artikel. Er gehörte zum Freundeskreis Herzls, war einer der Mitbegründer des Zionismus und Gründer des Landesverteilungsfonds. Zahlreiche Ehrungen, darunter Bürger der Stadt Wien (8. Februar 1929), Ehrenmitglied und Dr. h. c. Technische Hochschule Wien. Kremenetzkygasse.

Literatur

- Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. Hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften / Wien/Graz: Böhlau 1954 - lfd.

- Paul Kortz: Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung. Hg. vom Oesterreichischen Ingenieur und Architekten-Verein. Wien: Gerlach & Wiedling 1905. Band 1,1905

- Die Grossindustrie Österreichs. Festgabe zum glorreichen sechzigjährigen Regierungs-Jubiläum seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. dargebracht von den Industriellen Österreichs. 6 Bände. Wien: Weiss 1898

- Adolf Gaisbauer: Davidstern und Doppeladler. Zionismus und jüdischer Nationalismus in Österreich 1882-1918. Wien [u.a.]: Böhlau 1988, S. 89

- Hanns Jäger-Sunstenau: Die Ehrenbürger und Bürger ehrenhalber der Stadt Wien. Wien: Deuticke 1992 (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, 23), S. 83

- Patricia Steines: Hunderttausend Steine. Grabstellen großer Österreicher jüdischer Konfession auf dem Wiener Zentralfriedhof, Tor I und Tor IV. Wien: Falter-Verlag 1993, S. 130 f.