Zum süßen Löchel

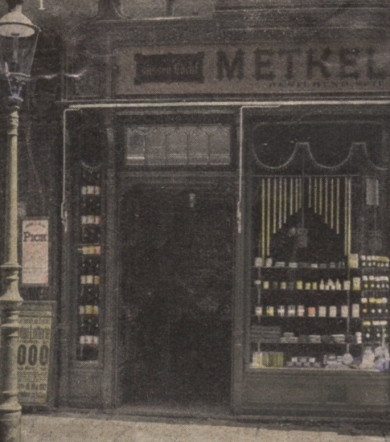

Zum süßen Löchel (1, Rotenturmstraße 13, Teil, Konskriptionsnummer 638, Teil B, siehe Ertlsches Stiftungshaus), Schild eines berühmten Lebkuchenladens und Metkellers, der 1348 erstmals urkundlich erwähnt wird.

Das aus zwei Häusern zusammengebaute Objekt gehörte 1684 den Erben des Simon Meinhart, 1775 dem Lebzelter Josef Michael Moser. Zur Firmungszeit und an den Kirchweihfesten wurde vor dem Kellereingang ein großes Lebkuchenverkaufszelt errichtet, das stets umlagert war. Der Keller, lange Zeit im gegenüberliegenden Haus (1, Ertlgasse 1) untergebracht, kam 1838 in den Großen Federlhof (1, Rotenturmstraße 6) und 1848 hierher. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts versammelte der ständig dort spielende blinde Harfenist Paul Oprawil eine große Zuhörerschaft um sich. In einem 1913 errichteten Neubau befand sich das Weinhaus Barcelona.

Literatur

- Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Nr. 7. Wien: Raimann & Godina 1898, S. 288 ff.

- Franz Gräffer: Kleine Wiener Memoiren und Wiener Dosenstücke. In Auswahl hg. von Anton Schlossar unter Mitwirkung von Gustav Gugitz. München: G. Müller 1918-1922

- Joseph Richter: Die Eipeldauerbriefe 2. 1918, S. 515

- E. M. Vacano: Wiener Fresken. 1878, H: 4, A. 46 ff.

- Gustav Gugitz: Bibliographie zur Geschichte und Stadtkunde von Wien. Hg. vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien. Band 3: Allgemeine und besondere Topographie von Wien. Wien: Jugend & Volk 1956, S. 387