Hinrichtung: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

|Bildrechte=Wienbibliothek im Rathaus | |Bildrechte=Wienbibliothek im Rathaus | ||

}} | }} | ||

| − | Hinrichtung. Im Mittelalter wurde die Todesstrafe durch Ertränken, Köpfen, Hängen, Rädern, Vierteilen oder Verbrennen vollzogen. Der Scherge (Freimann, Züchtiger) war ehrlos und fand seinen Lohn anfänglich durch Sammlungen unter den am Richtplatz anwesenden Zuschauern oder durch Dotierung aus dem öffentlichen Frauenhaus; erst ab 1450 bezog er eine fixe Besoldung durch die Stadt und hatte | + | Hinrichtung. Im [[Mittelalter]] wurde die Todesstrafe durch Ertränken, Köpfen, Hängen, Rädern, Vierteilen oder Verbrennen vollzogen. Der [[Scherge]] (Freimann, Züchtiger) war ehrlos und fand seinen Lohn anfänglich durch Sammlungen unter den am Richtplatz anwesenden Zuschauern oder durch Dotierung aus dem öffentlichen Frauenhaus; erst ab 1450 bezog er eine fixe Besoldung durch die [[Stadt Wien|Stadt]] und hatte im [[Schergenhaus]] eine Naturalwohnung. Die Bestattung der Hingerichteten erfolgte auf dem [[Armensünder-Gottesacker]] ([[4]], vor der späteren [[Karlskirche]]). |

| − | im [[Schergenhaus]] eine Naturalwohnung. Die Bestattung der Hingerichteten erfolgte auf dem [[Armensünder-Gottesacker]] (4, vor der späteren [[Karlskirche]]). | ||

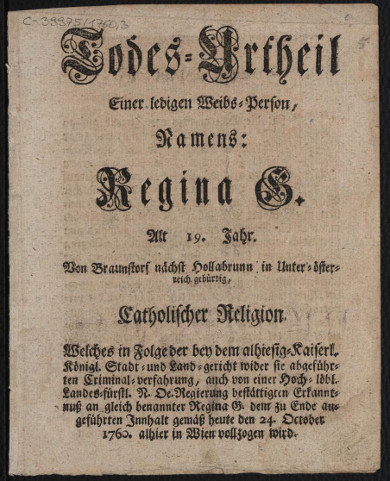

| − | 1643-1782 begleitete den Delinquenten neben dem Geistlichen auch ein Mitglied der [[Totenbruderschaft]]. Ab 1735 sind gedruckte Doppelblätter bekannt, auf denen die Personalien des Verbrechers und der Hergang der Tat angegeben waren und die von Wanderhändlern verkauft wurden (Beispiel siehe Bild). Das [[Josephinisches Gesetzbuch | Josephinische Gesetzbuch]] (1787) sah die Todesstrafe nur noch bei Standrecht vor. Die Strafprozessordnung 1873 bestimmte, dass Hinrichtungen nur innerhalb der Gefängnismauern vorzunehmen waren; seither wurden Hinrichtungen im Gefängnishof des [[Landesgerichtsgebäude I|Landesgerichtsgebäudes I]] (8, Landesgerichtsstraße 9A-11) vollzogen ("Galgenhof | + | 1643-1782 begleitete den Delinquenten neben dem Geistlichen auch ein Mitglied der [[Totenbruderschaft]]. Ab 1735 sind gedruckte Doppelblätter bekannt, auf denen die Personalien des Verbrechers und der Hergang der Tat angegeben waren und die von Wanderhändlern verkauft wurden (Beispiel siehe Bild). Das [[Josephinisches Gesetzbuch | Josephinische Gesetzbuch]] (1787) sah die [[Todesstrafe]] nur noch bei Standrecht vor. Die Strafprozessordnung 1873 bestimmte, dass Hinrichtungen nur innerhalb der Gefängnismauern vorzunehmen waren; seither wurden Hinrichtungen im Gefängnishof des [[Landesgerichtsgebäude I|Landesgerichtsgebäudes I]] ([[8]], [[Landesgerichtsstraße]] 9A-11) vollzogen ("Galgenhof"), erstmals am 16. Dezember 1876 (Raubmörder [[Enrico von Francesconi]]). Bis 1918 gab es in Wien 13, 1934-1938 21 Hinrichtungen (darunter auch Verurteilungen wegen politischer Delikte); in der NS-Zeit wurden über 1.000 politische Gegner im Landesgericht hingerichtet (Fallbeil); nach 1945 wurden noch 31 Hinrichtungen vollstreckt. Die Abschaffung der Todesstrafe wurde vom [[Nationalrat]] in Etappen beschlossen. |

==Quelle== | ==Quelle== | ||

Version vom 12. Mai 2016, 13:15 Uhr

Hinrichtung. Im Mittelalter wurde die Todesstrafe durch Ertränken, Köpfen, Hängen, Rädern, Vierteilen oder Verbrennen vollzogen. Der Scherge (Freimann, Züchtiger) war ehrlos und fand seinen Lohn anfänglich durch Sammlungen unter den am Richtplatz anwesenden Zuschauern oder durch Dotierung aus dem öffentlichen Frauenhaus; erst ab 1450 bezog er eine fixe Besoldung durch die Stadt und hatte im Schergenhaus eine Naturalwohnung. Die Bestattung der Hingerichteten erfolgte auf dem Armensünder-Gottesacker (4, vor der späteren Karlskirche).

1643-1782 begleitete den Delinquenten neben dem Geistlichen auch ein Mitglied der Totenbruderschaft. Ab 1735 sind gedruckte Doppelblätter bekannt, auf denen die Personalien des Verbrechers und der Hergang der Tat angegeben waren und die von Wanderhändlern verkauft wurden (Beispiel siehe Bild). Das Josephinische Gesetzbuch (1787) sah die Todesstrafe nur noch bei Standrecht vor. Die Strafprozessordnung 1873 bestimmte, dass Hinrichtungen nur innerhalb der Gefängnismauern vorzunehmen waren; seither wurden Hinrichtungen im Gefängnishof des Landesgerichtsgebäudes I (8, Landesgerichtsstraße 9A-11) vollzogen ("Galgenhof"), erstmals am 16. Dezember 1876 (Raubmörder Enrico von Francesconi). Bis 1918 gab es in Wien 13, 1934-1938 21 Hinrichtungen (darunter auch Verurteilungen wegen politischer Delikte); in der NS-Zeit wurden über 1.000 politische Gegner im Landesgericht hingerichtet (Fallbeil); nach 1945 wurden noch 31 Hinrichtungen vollstreckt. Die Abschaffung der Todesstrafe wurde vom Nationalrat in Etappen beschlossen.

Quelle

- Todesurteil über die 19jährige Regina G. aus Braunstorf nächst Hollabrunn, die am 24. Oktober 1760 in Wien hingerichtet wurde. Druckschriftensammlung der Wienbibliothek im Rathaus, C-39975/1760,3. Volltext: http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/titleinfo/466137

- Digitalisierte Todesurteile im Volltext: http://www.digital.wienbibliothek.at/nav/classification/466442