Freyung

48° 12' 41.70" N, 16° 21' 53.27" E zur Karte im Wien Kulturgut

Freyung (1). Der Platz vor der ->• Schottenkirche (im 12. Jh. noch außerhalb der Stadtmauer, die dem Verlauf der röm. Lagermauer entsprach) gehört zu jenen Grundstücken, die -»• Heinrich II. Jasomirgott 1155 dem von ihm (im Zuge der Residenzverlegung von Regensburg nach W.) begr. Schottenkloster geschenkt hatte; der Name erklärt sich aus der 1181 verfügten Befreiung des Klosterbez.s von der städt. Gerichtsbarkeit. Auf dem heut. Platz erstreckte sich der bereits 1209 erw. Klosterfrdh. mit der 1304 erb. Friedhofskapelle St. Philipp u. Jakob (Karner, vor der li. Seitenfassade der Kirche gelegen; 1648 abgebrochen); 1209 wird ein Brunnen erw., außerdem ein Haus „in area Scotorum". E. 12. Jh. wurde das Gebiet im Zuge der babenberg. Stadterweiterung in die Stadt einbezogen (Bau der babenberg. -»• Ringmauer). Um 1300/26 sind Häuser „ante Scotos" u. „apud Scotos" nachzuweisen. 1276 zerst. eine Feuersbrunst, die außerhalb des Schottentors ihren Ausgang genommen hatte, auch diesen Teil der Stadt; ebenso litt das Gebiet während des Stadtbrands von 1327. Teile der F. hatten eigene Bezeichnungen. Die Gegend der ->• Philipp- u. Jakob-Kapelle hieß nach deren Abbruch „Bergl"; der Teil gegen die Strauchg. zu (vor den Häuserfronten Nr. 1-3) trug im 15./16. Jh. die Bezeichnung „auf dem Mist (gegenüber bzw. bei den Schotten)" u. gegen die Renng. zu „aufm Bühel"; Nr. 4-5 wurden anfangs zur Hochstr. (-»• Herrengasse) gerechnet. 1488 ergriff ein von experimentierenden ital. Alchimisten ausgelöster Brand auch die Schottenkirche. Bis 1547 (noch auf dem Wolmuet-Plan) ist die Benennung „aufm Steinfeld" belegt (entweder als unwirtl. Stelle oder als Fundort röm. Altertümer zu deuten). Der Name „F.", der sich im MA noch nicht nachweisen läßt, dürfte mit der 1181 dem Schottenstift verliehenen Immunität (d.h. der Befreiung von der landesfürstl. Gerichtsbarkeit) zusammenhängen (das Asylrecht wurde von Maria Theresia aufgehoben). 1547 (u. noch 1701) hieß die F. Schottenpl. Lange Zeit war sie der Tummelplatz von Gauklern u. Marktschreiern; allerdings stand hier einst auch ein Pranger. Durch das Erdbeben von 1590 erlitt auch die Freyung (Schottenkirche) beträchtl. Schäden. 1683 wurde auf diesem Platz der Unrat in einer großen Grube gesammelt. Am 14.7. 1683 (dem Beginn der Türkenbelagerung) wurde die F. von einer schreckl. Feuersbrunst heimgesucht, am 16. 7. hier der Galgen für die durch ein Schnellgericht verurteilten Verräter u. Unzuverlässigen aufgerichtet. Seit 1710 gilt der Name F. für den gesamten heut. Platz. 1721 schlug inmitten des Jahrmarkts Josef ->• Stranitzky, der „Wr. Hanswurst", erstm. seine Bude auf; im selben Jahr nahm die Revolte der unterdrückten Schuhknechte von der F. ihren Ausgang. Das Ölbild von Canaletto (1759?) zeigt auf der F. reges Marktleben; 1772-1841 wurde auch der -> Christkindlmarkt auf der F. abgehalten. 1846 wurde der -+• Austriabrunnen err. Bis E. 18. Jh. hatten hier die „Küchelbäcker" ihre Verkaufsbuden aufgestellt. 1848 hieß der Platz vorübergehend Einheitspl. 1856 wurden die Häuser, die zw. der F. u. dem Platz -»• Am Hof nur eine schmale Gasse freiließen, demoliert (-»• Heidenschuß). Bis 1989 wurde die F. (im Zuge des Baus einer Tiefgarage unter dem Platz, deren Einfahrt sich vor dem Kinskypalais befindet) zu einer verkehrsberuhigten Zone umgestaltet u. ist seither weitgehend dem Fußgeher u. kulturellen Aktivitäten vorbehalten. Seit 1989 wird vor Weihnachten ein vom „Club W." veranstalteter „Alt-Wr. Weihnachtsmarkt" abgehalten (zuvor ab 1987 auf dem Michaelerpl.), seit 1991 werden vor den Gebäuden Nr. 2 u. 3 in Wechselausst.en moderne Kunstwerke präsentiert (Kunstforum der Bank Austria).

Gebäude

- Nr. l (Strauchg. 2): ->• Hardeggpalais (erb. 1847, palaisart. Miethaus von Johann -»• Romano u. August -» Schwendenwein).

- Nr. 2 (Herreng. 14): „Palais Ferstel" (erb. 1856-60 als Mehrzweckbau mit Brunnenhof für die Österr.-ungar. Bank von Heinrich ->• Ferstel); -*• Cafe Central, -»• Donaunixenbrunnen, -+ Ferstelpassage.

- Nr. 3: ->• Harrachpalais (erb. 1690/1702 nach Entwurf von Domenico -»• Martinelli für Ferdinand Bonaventura Gf. Hairach).

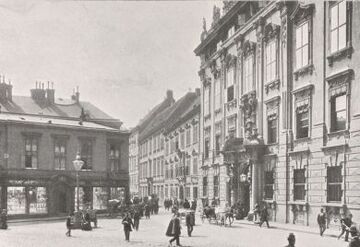

- Nr. 4: ->• Kinskypalais (erb. 1713-16 von J. L. v. -»• Hildebrandt für Wirich Philipp Laurenz von u. zu Daun, ab 1784 Rosa Gfin. Kinsky).

- Nr. 5 (Teinfaltstr. 1; urspr. -*• Fleischhof, später ->• Dicasterialgebäude): erb. 1883 als Miethaus.

- Nr. 6 (Schotteng. 2, Helferstorferstr. 2): -> Schottenhof (Schottenstift; 1826-32, erb. von Josef -* Kornhäusel; ->• Heinrich-Jasomirgott-Brunnen von Johann Sebastian Wagner, -»• Schottengymnasium).

- Bei Nr. 6: -> Schottenkirche.

- Nr. 7: -> Schubladkastenhaus (Prioratshaus des Schottenstifts; erb. 1773/74 von Andreas -» Zach auf einem Teil des Klosterfrdh.s „Im Vogelsang").

- Nr. 8/9 (Renng. 2, Tiefer Graben 1; Niederösterr. -» Eskomptegesellschaft): erb. 1914-21 von E. v. Gotthilf u. A. Neumann. ->• Austriabrunnen.

Archäologie

Ausgrabungen vor dem Bau der Tiefgarage erbrachten den Nachweis einer dichten Verbauung mit röm. Objekten (Gruben einer Walkersiedlung?), deren Grundrisse nicht mehr zu erkennen sind, weil der Platz in nachantiker Zeit planiert worden ist. Parallel zur Herreng, verlief, vom Michaelerpl. kommend, eine geschotterte röm. Straße mit Seitengräben, von der unter dem Harrachpalais eine Stichstr. nach Norden abzweigte. Bei Ausgrabungen unter dem Palais wurden die ältesten röm. Bauten der Innenstadt gefunden (wahrscheinl. Kasernen aus Holz aus der M. des 1. Jh.s n. Chr.). Diese Bauten u. eine auffallende Konzentration von Funden dieser Epoche lassen vermuten, daß sich hier vor der Err. des Legionslagers ein militär. Stützpunkt befunden hat, dessen Achse die bereits erwähnte, parallel zur Herreng, verlaufende Römerstr. gewesen sein dürfte. Nach dem gegenwärt. Ausgrabungsbefund scheint diese die Altstr. gewesen zu sein, die vor der Entstehung des Limes am Südufer der Donau verlief. Mit dem Ausbau des Limes u. der Err. des Legionslagers ->• Vindobona wäre im lagernahen Bereich das Straßensystem insoferne neu geordnet worden, als diese „Altstr." als Umgehungsstr. verwendet wurde, wogegen die neu angelegte Limesstraße auf das li. Lagertor an der Hohen Brücke zuführte u. die Achse des Legionslagers bildete. Von der zum ehem. Frdh. des Schottenklosters gehör. -<• Philipp- u. Jakob-Kapelle wurde das Untergeschoß gefunden. Wegen der noch vorhanden gewesenen Ansätze von Gewölberippen dürfte es als Karner verwendet worden sein. Die mächt, u. gut erhaltenen Steinmauern des Kapellenuntergeschosses fielen der Tiefgarage zum Opfer. Zum ->• Heidenschuß hin senkte sich die F. so stark, daß man über den ->• Ottakringer Bach eine sehr kleine Brücke annehmen kann. Etwa der heut. Fahrspur folgend verlief eine ma. Straßenschotterung vom Ausgang der Teinfaltstr. auf den Heidenschuß zu, von der ein kleines Stück (auf dem heute höheren Niveau) vor dem „Palais Ferste!" (Nr. 2) im Originalzustand verlegt worden ist. In unmittelbarer Nähe fand sich in der Platzmitte ein Auslaufbrunnen mit einer relativ breiten Ablaufrinne, die auf eine beträchtl. Schüttung des Brunnens hindeutet. Mit dem Neubau der Barockpalais scheint die F. planiert worden zu sein.

Literatur

- Hertha Wohlrab, Die F. (1971; WrGB 6);

- BKF l, 46 ff.;

- KKL, 69fT.;

- Perger, Straßen;

- Hubert Kaut, Die F., in: W. aktuell 2/1968, 26IT.;

- Weyr, Stadt, 23fT.;

- Bürgerhaus, 52, 75;

- Achleitner 3/1, 82;

- Wolfgang Mayer, Die Neugestaltung der F., in: WGB11. 46 (1991), 77(T.;

- Perspektiven 4/5 (1989);

- Kisch l, 201 ff.;

- Theaterausst., 24IT.;

- Realis l, 456f.;

- Bibl. 3, 454f.